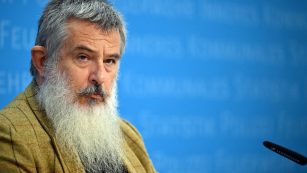

Eigentlich wollte Ralph M. Selig nie nach Deutschland reisen, denn die Erinnerung an Tod und Vertreibung seiner Familienangehörigen ist in ihm lebendig. Daß er mit Anfang vierzig seine Meinung geändert hat und schon zum zweiten Mal nach Berlin gekommen ist, verdankt er unter anderem dem hiesigen Kantor Jochen Fahlenkamp. Auf den stieß der gebürtige Amerikaner per Internet, als er Leute suchte, die seine Leidenschaft für die liberale deutsch-jüdische Synagogenmusik des 19. Jahrhunderts teilen. Vor kurzem trafen sie sich in der Oranienburger Straße und folgten den Spuren von Louis Lewandowski. Bei ihrem Gang durch die deutsch-jüdische Liturgiegeschichte haben sie Neuigkeiten ausgetauscht, gefachsimpelt und natürlich viel gesungen.

selig: Wußtest du, daß Lewandowski neben all den liturgischen Gesängen auch ein frühes Chorlied auf die deutsche Fahne geschrieben hat, mit Versen wie: »Sie wird bald wieder auferstehen ... Hurra auf die deutsche Fahne.« Ich war erstaunt. Das klingt doch sehr national, oder?

fahlenkamp: Wenn er auf dem Einband seines Hauptwerkes, des »Todah Wesimrah« von 1871, über sich schreibt. »... weiland königlicher Professor und Musikdirektor und Dirigent der Synagogen-Chöre an der jüdischen Gemeinde zu Berlin«, klingt das auch sehr preußisch, um nicht zu sagen, national angehaucht. Dennoch: Als Erneuerer des synagogalen Gesanges bleibt er unübertroffen. Noch umfänglicher als sein Vorbild Salomon Sulzer hat er die gesamte Liturgie auf Chor mit Orgelbegleitung umgestellt und sie an die europäische Musikentwicklung angepaßt, indem er zum Beispiel Melodien von Händel oder Mozart adaptierte. »Jeder Song ein Evergreen«, würde man heute sagen.

selig: Ja, Sulzer war der Pionier und Lewandowski der Champion. Und den anfänglichen Streit um Orgel und moderneren Ritus findest du in den Briefen, die zwischen der Berliner Gemeinde und Lewandowski vor der Eröffnung der Neuen Synagoge 1866 hin- und hergegangen sind. Aber noch besser gefällt mir die Musik von Emanuel Kirschner. Der hat 1881 auch in der Oranienburger Straße als Kantor gearbeitet. Er wurde dann aber von Lewandowski hinausgeworfen, weil der befürchtete, daß Kirschner besser als er selbst sein könnte.

fahlenkamp: Du lebst in der Nähe von New York und bist von Hause aus Mathematiker. Da liegt das Interesse für deutsch-jüdische Liturgie nicht unmittelbar auf der Hand. Woher kommt deine Leidenschaft?

selig: Gute Frage. Mein Vater kam aus Mannheim, meine Mutter ist gebürtige Berlinerin, beide waren liberal. In New York blieben sie ihrer Tradition treu, und so wuchs ich in der deutschen Synagoge Habonim auch mit Orgel und gemischten Chor auf. 1987, nach dem Tod meines Vaters, wechselten wir in eine Synagoge ohne Orgel, um nicht durch die Musik unnötig an meinen verstorbenen Vater zu erinnern. Von da ab hörte ich einen polnischen Ritus mit dem – wie wir in Amerika sagen – Jai-jai-jai-Business. Nach fünf Jahren ging ich zu Habonim zurück und mußte feststellen, daß die Musik inzwischen vernachlässigt wurde. Seither sammele ich alle Schallplatten, CDs, Notenhefte und Gesangsbücher mit deutsch-jüdischer Liturgie, die ich finden kann und habe eine fast einmalige Bibliothek zusammengetragen. Ich frage die Kantoren in Synagogen mit deutschem Ritus, was sie singen und spielen. Denn wir haben zwar technisch gute Organisten und Kantoren, aber viele verstehen nichts von der Musik, die sie machen. Dadurch droht die Tradition verlorenzugehen. Inzwischen habe ich viele Raritäten beisammen, zum Beispiel frühe Gebetsbücher aus der Pestalozzistraße, Erstausgaben von Lewandowskis »Kol Rinna« oder Kirschners »Weschamru«. Nebenbei leite ich unseren Synagogenchor und versuche, möglichst viel Lied-Tradition lebendig zu halten.

fahlenkamp: Die Situation in Deutschland ist ja noch schlimmer. Durch den Holocaust ist die Tradition hier fast vernichtet, die kleinen Gemeinden haben keine ausreichenden Budgets für gut ausgebildete Kantoren. Außerdem sind diese nicht primär an der Geschichte der Musik interessiert. Sie sind religiöse Funktionsträger oder Künstler, aber keine Historiker. Ferner macht sich die Chabad-Bewegung breit, so daß mancher Kantor genötigt ist, die populären Chabad-Traditionen zu adaptieren, um seine Beter zu halten. Eine Förderung der deutsch-jüdischen Liturgie täte also dringend not.

selig: Unter anderem bin ich auch deshalb hier und spreche mit den Berliner Kantoren. Die Notwendigkeit spüre ich natürlich besonders, wenn ich mir hier in der Oranienburger Straße, quasi an der Wurzel des liberalen Ritus, vorstelle, wie Lewandowski vor mehr als 120 Jahren durch diese Synagogentüren gegangen ist, wie seine Orgelklänge und der Chorgesang durch das einst riesige Gebäude gedrungen sein müssen. Ich fühle dann viel Schmerz und muß weinen. Eine Chance könnten aber die liberalen Gemeinden sein, die sich in Deutschland neu gründen. Ich hoffe sehr, daß mit ihnen auch die deutsch-jüdische Liturgie in liberaler Tradition wieder auflebt.