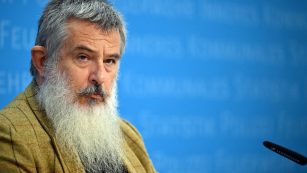

von Rabbiner Andreas Nachama

Als Donald Trump mit seinem riesigen Un-

ternehmen 1992 nahezu pleiteging, war ich gerade in den Vereinigten Staaten, und ein jüdischer Museumskurator sagte zu mir: »Ein Glück, dass Trump kein Jude ist.« Bei Robert Maxwell schaute man schon wieder betroffen zu Boden. Hingegen spricht keiner bei Stalin von seiner (christlich) russisch-orthodoxen Herkunft. Antisemitis-

mus gibt es auch ohne Juden und nimmt »jüdisches« Verhalten zum Ausgangspunkt seiner Agitation, ganz gleich ob der jüdische Protagonist erfolgreich oder gelegentlich kriminell ist. Rabbi Benjamin Blech, der an der Yeshiva Universität in New York Talmud lehrt, meint: »Nur weil man koscher isst und den Schabbat hütet, ist man noch längst nicht gut. […] Wenn man betrügt oder stiehlt, kann man nicht beanspruchen, ein guter Jude zu sein.«

Bernard L. Madoff, der unter anderem eine Führungsrolle bei der New Yorker Technologiebörse NASDAQ innehatte, und in zahlreichen modern orthodoxen Institutionen Amerikas führend engagiert war, galt lange Zeit als »guter Jude«. Bis Mitte Dezember sein Schwindel aufflog, bei dem er 50 Milliarden Dollar durch ein nach dem Amerikaner Charles Ponzi be-

nannten Schneeballsystem veruntreut hatte. Das Wall Street Journal meint, dass sich der Vorgang »als der größte Finanzbetrug der Geschichte erweisen könnte«.

Vielleicht würde die moderne Orthodoxie die durch Madoffs Veruntreuungen be-

wirkten enormen Verluste so angesehener Stiftungen wie eben die der Yeshiva University leichter verschmerzen, wenn ihre Philosophie von Torah u-Madah, »Jüdischkeit und säkulares Wissen« miteinander zu vereinbaren, nicht eben durch den Ab-

sturz von Madoff infrage gestellt würde. Zwar galt er selbst nicht als Orthodoxer, aber durch die gerade in der modernen Or-

thodoxie praktizierte Erfolgsgläubigkeit insbesondere durch bewunderndes Messen von Reichtum bricht ein babylonischer Turm zusammen.

Rabbi Blech spricht von »anbetungs-ähnlicher Verehrung von Menschen mit dicken Geldbörsen« und beklagt, dass »da-

mit die Werte der nächsten Generation pervertiert« wurden. »Wir müssen vollständig umdenken, neu definieren, wer die Helden sein sollen […], wen wir in Zu-

kunft auszeichnen sollen.« Damit spielt Rabbiner Blech vordergründig auch auf die Auszeichnung Madoffs mit einem Eh-

rendoktor der Yeshiva University vor we-

nigen Jahren an, mahnt aber insgesamt ein Umdenken an.

Viele modern Orthodoxe haben ihre be-

rufliche Tätigkeit in der Finanzindustrie. Sie schöpfte bis 2007 in den USA acht Prozent des Bruttosozialprodukts. Grund ge-

nug, um darauf stolz zu sein, solange ökonomisches Wachstum keine ethischen Fragen aufwirft. Erst seit dem Sichtbarwerden der Verwerfungen auf den Finanzmärkten kamen auch Grundsatzfragen jüdischer Ethik auf. Diejenigen, die sich durch die Umwandlung von Geld in Finanzprodukte durch Provisionen oder Prämien ein Vermögen erwirtschaftet haben, bleiben im Besitz dieser Prämien, vollkommen unabhängig davon, ob das vermittelte Produkt beim Anwender Gewinne oder Verluste bewirkt. Ist das jüdisch-ethisch hinnehmbar? Als 2003 das Touro College, die amerikanisch-jüdische Hochschule in Berlin, einen B.Sc.-Studiengang in Wirtschaftswissenschaften kombinierbar mit Jewish Studies öffnete, wurde in Ermangelung einer fundierten jüdischen Business-Ethik die Kurzformel eines »Managers mit Herz« kreiert. Diese Formel ist nicht falsch, aber gemessen an der Detailversessenheit jüdischer Autoritäten in Fragen des Personenstandsrechts oder der Speisezubereitung auffällig kurz. Der Unterschied, mit dem die gleiche moderne Orthodoxie Details der Koscherregeln für modische asiatische Speisen wie Sushi regelt, kontrastiert mit den Vorgaben für Finanzprodukte. Der Verweis auf die Erfolgskurven der statistischen Auswertungen dieser Produkte löst das Problem nicht. Schon im biblischen und talmudischen Schrifttum gibt es durchaus Ansätze für eine jüdische Ge-

schäftsethik: »Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber von deinem Stammesgenossen nicht.« Der Kizzur Schulchan Aruch verwendet auf »Vorschriften fürs Geschäftsleben« zehn Kapitel und verbietet wie alle anderen jüdischen Autoritäten auch im Anschluss an das Gebot, nicht zu stehlen jede Form von Betrug und unfairer Vorteilsnahme.

Die großen jüdischen Philosophen des 20. Jahrhunderts bieten hier Anknüpfungspunkte. Präzise formuliert Hermann Cohen: »Die jüdische Ethik ist das Prinzip der jüdischen Religion. Sie ist das Prinzip und nicht die Konsequenz. Sie kann aus der jüdischen Religion nur in dem Sinn abgeleitet werden, wie man die Axiome aus dem Lehrgehalt der mathematischen Sätze ableitet. Sie ist nicht die Folgerung für den Menschen aus dem Prinzip der Gottheit; sondern das Prinzip der Gottheit kann nicht anders entfaltet, nicht anders definiert werden, es sei denn durch die Sittenlehre. Es besteht eine untrennbare, unauflösliche Einheit zwischen der jüdischen Sittenlehre und der jüdischen Gotteslehre.« Oder Arthur Hertzberg formuliert, »Gott ist allmächtig, doch der Mensch trägt die Verantwortung. […] Der Mensch ist nicht nur für sich selbst verantwortlich. Er ist vor der Gesellschaft für das Wohlergehen aller Menschen verantwortlich.« Ethik im Judentum basiert also darauf, dass Gott den Menschen verkündet, was gut ist. Jüdisch-ethisches Handeln fordert die Übung des Guten um des Guten willen; es verwirft nicht nur das frevelhafte Tun, sondern auch unlautere Gesinnung. Dabei geht das Judentum von der Überzeugung aus, dass der Mensch die Fähigkeit und daher die Pflicht zum Guten hat. Hierauf gründet sich die Lehre, dass das Tun Lohn und Strafe in sich trägt. Der Mensch soll das Gute ohne Wunsch nach Belohnung tun und das Böse ohne Furcht von Strafe unterlassen. Die jüdische Ethik kennt dabei keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden; alle Menschen gelten ihr sittlich gleich. Die Auserwähltheit Israels bildet kaum einen Vorzug, sondern nur eine Aufgabe. Auf dieser Grundlage erhebt sich die praktische Ethik, deren oberster Grundsatz Gerechtigkeit ist. Jeder Eingriff in das Eigentum ist nicht nur eine Schädigung der Mitmenschen, ohne Un-

terschied zwischen Juden und Nichtjuden, sondern eine schwere Sünde gegen Gott.

Ist es mit diesen eher allgemeinen Grundsätzen getan? Oder gibt es vielleicht doch ein Prinzip, das zum Schlüssel für eine Grundlage jüdischer Ethik gemacht werden könnte. Treten wir noch einmal an den Anfang unserer Überlegungen. Cohen hatte postuliert: »Das Prinzip der Gottheit kann nicht anders entfaltet, nicht anders definiert werden, es sei denn durch die Sittenlehre.« Genau an dieser Stelle beginnen die Überlegungen Emmanuel Lévinas. Philippe Nemo charakterisiert ihn als den »Philosoph der Ethik, wahrscheinlich der einzige Moralist des zeitgenössischen Denkens«, dessen Werk so beschrieben werden könnte: »Lévinas ist auf der Suche nach dem Anderen, und dem ganz Anderen.« Lévinas entwickelte seine Philosophie im Anschluss an Martin Bubers dialogisches Prinzip. Was bei Buber eher abstrakt bleibt, konkretisiert Lévinas. Was dieser Andere ist, beschreibt er so: »Ich bin es, der für den Anderen trägt, der für ihn verantwortlich ist.«

In den Worten des Gebetbuches für die Neue Synagoge Berlin liest sich das in der deutschsprachigen Keduscha so: »Und Is-

rael, das Gott als Priester gesandt, es trägt sein Panier durch Völker und Land und wo es geweilet an jeglichem Ort, erschalle zum Lobe des Ewigen das Wort […]« – es ist das Prinzip Israel als Licht unter den Völkern. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die es mit den Details der Halacha für die Speisevorschriften ernst nehmen, es genauso ernst nehmen, wenn es um die Details einer jüdischen Business-Ethik im speziellen oder um eine jüdische Ethik im Allgemeinen geht. Progressives Judentum soll nach dem Scheitern Madoffs für die Zukunft lehren, nicht nur Chaser beim Essen zu meiden, sondern jüdisches (Business-)Handeln so einzurichten, dass nur ethisch verantwortbare Finanzprodukte von jüdischen Finanzkaufleuten vertrieben werden: Das wäre vielleicht sogar eine koschere Business-Ethik, ganz sicher aber koschere Regeln für Finanzprodukte.

Der Autor ist Professor am Touro College Berlin/New York und Rabbiner der Synagoge Hüttenweg in Berlin