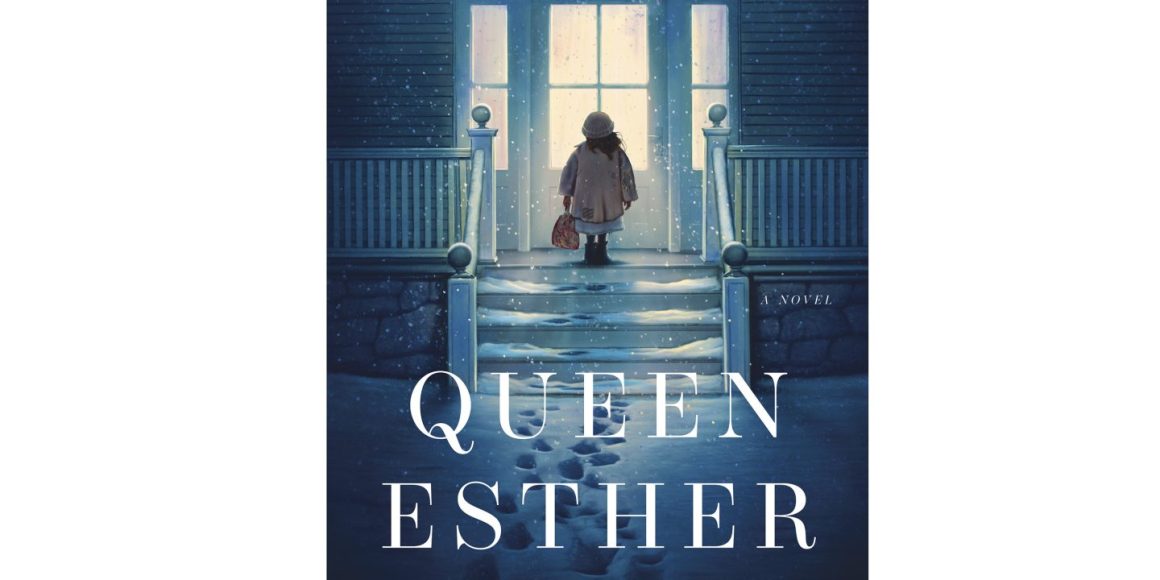

Die Geschichte, die Esther von sich erzählt, geht so: Eine in Wien geborene Jüdin, in einem Waisenhaus in Maine aufgewachsen, die Mutter von Antisemiten in Portland ermordet. Und das ist auch schon der Ausgangspunkt einer langen Kette von Ereignissen in John Irvings neuem Roman »Königin Esther«.

In seinem inzwischen 16. Werk führt der 83-jährige Altmeister den Leser durch eine Irrfahrt, wie man sie fast nur aus Büchern von Irving kennt: Tragikomische Charaktere mit allerhand Verschrobenheiten kämpfen sich durch Schicksalsschläge und suchen nach fehlenden Puzzleteilen in ihrer Familiengeschichte. Irving gelingt es, wie schon in seinen großen Romanen »Hotel New Hampshire« und »Gottes Werk und Teufels Beitrag«, faszinierende Figuren zu schaffen, die den Leser mit jeder Seite mehr ans Herz wachsen. Rücktritt vom Rücktritt

Dabei hatte Irving nach seinem letzten Werk »Der letzte Sessellift« aus dem Jahr 2023 eigentlich angekündigt, keine längeren Bücher mehr zu veröffentlichen. Mit dem nun in 550 Romanseiten gegossenen Rücktritt vom Rücktritt legt der begnadete Schriftsteller aber eine Geschichte vor, die ihren großen Vorgängern in nichts nachsteht.

Bekannte Motive

Für eingefleischte Irving-Fans gibt es in »Königin Esther« einige bekannte Motive, die immer wieder in den Romanen des US-Amerikaners auftauchen: ein schriftstellernder Protagonist, Ringer, die Stadt Wien, der Handlungsort Maine an der US-Ostküste und die zum festen Irving-Repertoire gehörenden Konflikte um die eigene Identität. Ein alter Bekannter taucht ebenfalls auf: Doktor Wilbur Larch, Leiter des Waisenhauses in St. Cloud und eine Hauptfigur in Irvings weltberühmtem Roman »Gottes Werk und Teufels Beitrag«.

Irvings neuer Roman erzählt die Geschichte des jungen Jimmy, der als Adoptivkind im Haus der Philanthropen-Familie Winslow aufwächst. Jimmy wird aufgezogen von Honor, seine leibliche Mutter ist aber Esther, die er noch nie gesehen hat. Esther ist die zweite Hauptfigur in der ungewöhnlichen Mutter-Sohn-Geschichte. Sie lebt in jungen Jahren einige Jahre als Kindermädchen bei den Winslows, geht dann nach Wien und verschwindet schließlich in rätselhafter Mission nach Israel. All das erfährt der Leser jedoch nicht auf den ersten Seiten, sondern viel später.

Denn zuvor breitet Irving mit großer Erzählkunst und glänzend geschriebenen Dialogen die Geschichte des Ehepaars Winslow und ihrer Kinder aus. Constance und Thomas Winslow, sie Bibliothekarin, er ein charmanter, aber zu klein geratener Lehrer mit einer Schwäche für Charles Dickens, haben vier Töchter, die allesamt nach einer Tugend benannt sind. Außerdem leben in ihrem Haus von Zeit zu Zeit Waisenmädchen, die sich als Au-Pairs um jeweils eine Tochter kümmern. Die Winslows behandeln sie wie ihre eigenen Kinder.

Pakt zwischen zwei Mädchen

Das vierte und letzte Waisenmädchen ist Esther, ein jüdisches Kind aus einem Waisenhaus in St. Church, jenem Waisenhaus, in dem sich schon ein wesentlicher Teil der Handlung von »Gottes Werk und Teufels Beitrag« abspielte. Esther kümmert sich um die jüngste Tochter Honor. Die beiden Mädchen sind seelenverwandt und schließen eines Tages einen Pakt, der entscheidend für die weitere Handlung des Romans ist.

Als junger Student reist Jimmy Anfang der 60er Jahre für ein Auslandsjahr in die Heimatstadt seiner leiblichen Mutter. Er soll dort auf Wunsch von Honor ein Kind zeugen. Denn Vater zu werden, sei die beste Möglichkeit, nicht in einen »weiteren verfehlten« Krieg einberufen zu werden, wie es Honor etwas kryptisch ausdrückt. In Wien lebt Jimmy zusammen mit der lesbischen niederländischen Studentin Jolanda und dem schüchternen Franzosen Claude in der Wohnung der Witwe Frau Holzinger.

Zusammen mit Irmgard, der antisemitischen Tochter von Frau Holzinger und Irmgards fünfjährigem Sohn Siegfried, der sadistische Züge zeigt, bilden sie eine schräge Wohngemeinschaft, die nicht immer frei von Konflikten ist.

Typischer Irving

Jolanda und Claude unterstützen den unbeholfenen Jimmy bei seiner Mission, ein Kind zu zeugen. Eine skurrile Idee führt schließlich dazu, dass Jimmy Vater einer Tochter wird, die mit zwei Müttern aufwächst. Und aus dem fernen Israel wirkt stets der geheimnisvolle und schützende Einfluss von Esther, die mehr Mythos als Mensch zu sein scheint.

»Königin Esther« ist in vielerlei Hinsicht ein typischer Irving. Die ungewöhnliche Geschichte um Identität und Zugehörigkeit bewegt sich nicht schnurgerade auf einen Plot zu. Stattdessen nimmt sich Irving sehr viel Zeit, die einzelnen Figuren zu entwickeln und ihre Lebensgeschichten wie durch Zufall miteinander zu verweben. Dabei lassen sich immer wieder autobiografische Züge erkennen, vor allem in der Hauptfigur Jimmy.

Der Roman setzt sich außerdem tief mit der jüdischen Identität, der Geschichte Israels und dem Thema Antisemitismus auseinander. Obwohl die Handlung Jahrzehnte vor dem Massaker des 7. Oktober 2023 spielt, lässt sie sich an manchen Stellen wie ein Kommentar auf tagesaktuelle Konflikte im Nahen Osten lesen.

Wie so oft in Irvings Romanen lebt die Geschichte vor allem von den liebevoll gezeichneten Eigentümlichkeiten der Hauptfiguren. Das zeigt sich etwa daran, dass Jimmys leibliche Mutter Esther mit vierzehn Jahren ein Tätowiergeschäft betritt, weil sie sich ihren Lieblingssatz aus dem Roman »Jane Eyre« quer über den Oberkörper stechen lassen will. Es sind wenige Worte, die aber viel verraten: »Je einsamer ich bin, je weniger Freunde ich habe, je weniger man mir hilft, desto mehr will ich mich selbst achten.«

John Irving, Königin Esther, erscheint am 19. November im Verlag Diogenes, ISBN 978-3-257-07367-6