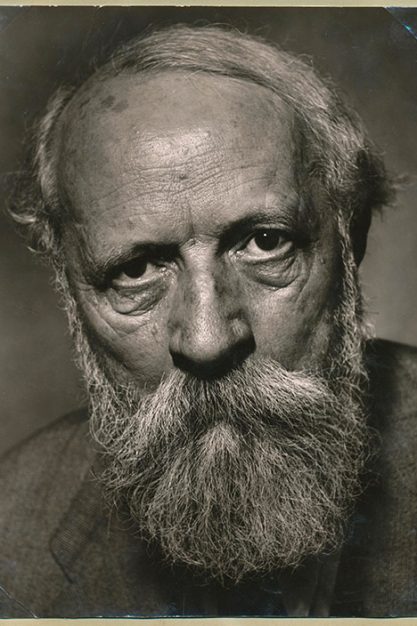

Martin Buber, er starb vor 50 Jahren in Jerusalem, war selbst kein Chassid – jedenfalls nicht im herkömmlichen Verständnis des Wortes. Wohl aber waren es Glaube, Kultur und Lebensformen der Chassidim, die er einem – wenn man so will – »westlichen« Publikum nahebrachte.

1878 als Sohn eines in Wien lebenden, früh geschiedenen Ehepaares geboren, verbrachte er prägende Jahre seiner Jugend in Lemberg bei seinem Großvater Salomon Buber, einem eminent gebildeten, der Haskala verpflichteten Midraschgelehrten. Als Jugendlicher kam er gelegentlich in Kontakt mit chassidischen Gemeinschaften und ihren spirituellen Führern.

Diese Chassidim und ihre Führer, die »Zaddikim«, waren nach Auffassung jüdischer Gelehrter jener Zeit – wenn überhaupt – allenfalls noch Verfallsformen ehemaliger Größe. Gleichwohl wurden sie von den in Berlin und Wien lebenden modernen, keineswegs nur »assimilierten«, Juden, die sich einer geistigen Leere gegenübersahen, spätestens mit dem Ersten Weltkrieg als Inbegriff echten, eigentlichen Judentums angesehen.

Zaddikim Martin Buber jedenfalls fand in den Nachrichten über die ersten Generationen chassidischer Zaddikim das, worum es ihm letztlich ging: »Urjüdisches«! Das Studium ihres Lebens und ihrer Lehren ging mit seinem frühen zionistischen Engagement Hand in Hand, ohne jedoch jemals zur Deckung zu kommen. So publizierte er bereits 1906 Die Geschichte des Rabbi Nachman, 1908 folgte die Legende des Baal Schem. 1918 schließlich legte er öffentlich Rechenschaft über sein Interesse am Chassidismus ab: Mein Weg zum Chassidismus.

20 Jahre später, 1938, gezwungen, Deutschland zu verlassen, übernahm er im selben Jahr an der Hebräischen Universität Jerusalem eine Professur für Sozialphilosophie. Während Europa im Zweiten Weltkrieg zugrunde ging, lehrte, forschte und publizierte Buber dort weiter – um gleichwohl mit anderen jüdischen Gelehrten von Jerusalem aus seine Stimme gegen die Ermordung der europäischen Juden zu erheben.

1946 erschien schließlich auf Hebräisch das Buch Die Erzählungen der Chassidim, das dann 1949 in einem Schweizer Verlag auf Deutsch herauskam. Dieses Buch wurde, da Buber schon in den frühen 50er-Jahren wieder Westdeutschland besuchte, schnell zum Geheimtipp für ein geistig hungriges deutsches Bildungsbürgertum, das sich nach seiner Hinnahme der Ausgrenzung und Ermordung von sechs Millionen europäischer Juden in ein neues Verhältnis zum Judentum setzen wollte.

Aggadot Was Buber in Die Erzählungen der Chassidim vorgelegt hat, bezeichnet die Wissenschaft heute als »narrative Theologie« – eine literarische Form, die tatsächlich tief in der jüdischen Tradition verankert ist, besteht doch der in der späten Antike entstandene Talmud nicht nur aus Weisungen, sondern auch aus anekdotischen Erzählungen, den Aggadot, die diese Weisungen ganz verschieden interpretieren.

Ein solches Stück narrativer Theologie findet sich bei Buber etwa in den Rabbi Pinchas von Korez gewidmeten Abschnitten. »Rabbi Rafael fragte seinen Lehrer: ›Warum gleicht kein Menschenantlitz dem andern?‹ Rabbi Pinchas erwiderte: ›Weil der Mensch im Bilde Gottes erschaffen ist. Jeder saugt die göttliche Lebenskraft von einem andern Ort, und alle zusammen sind sie der Mensch. Darum sind ihre Antlitze verschieden.‹«

Chassidismus, das war für Buber die Einheit von Gotteserkenntnis und gottgefälligem Leben: Ihm war aus seinen intensiven historischen Studien bekannt, dass sich Lehre und Leben der Chassidim in vielerlei Hinsicht der jüdischen Mystik, der spätmittelalterlichen Kabbala, verdanken. Gleichwohl war Buber nicht der Einzige, der sich historisch und systematisch mit den Chassidim und ihrer Geschichte befasste. Zu nennen ist vor allem sein etwas älterer Zeitgenosse, der bedeutende Historiker Simon Dubnow, der im Ghetto von Riga 1941 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Von ihm liegt eine 1931 auf Deutsch erschienene, zweibändige Geschichte des Chassidismus vor, in der Dubnow auf der Basis penibel angegebener Quellen die verzweigte Geschichte dieser Bewegung kritisch nachzeichnet.

Buber war bewusst, dass dieses Vorgehen nicht sein Stil war. Im Vorwort der Erzählungen bekennt er, seine Hauptaufgabe darin zu sehen, »die fehlende erzählerische Linie herzustellen«. Keinen besseren Weg habe er gefunden, als »die mir vorliegende Scheinform mit ihrer Dürftigkeit oder Umständlichkeit, ihren Dunkelheiten und ihren Abschweifungen zunächst aufzugeben und den gemeinten Vorgang ... so genau wie möglich zu rekonstruieren und ihn in der ihm seiner Art nach angemessenen Form so klar wie möglich zu rekonstruieren ...«

Man tut Buber und seinen Erzählungen der Chassidim kein Unrecht, wenn man sie in erster Linie als Ausdruck seiner ganz eigenen Theologie des Ich-Du-Verhältnisses sieht. Es war Gershom Scholem, der Bubers Deutungen des Chassidismus 1962 einer ebenso respektvollen wie kritischen Analyse unterzog, die zwar der von Buber gewählten anekdotischen Form recht gab, ihm aber vorhielt, etwas in diese Geschichten hineingelesen zu haben, das den Intentionen ihrer handelnden und überliefernden Personen in keiner Weise entsprach.

Botschaft »Die geistige Botschaft«, so Scholem, »die er in diesen Schriften in sie hineingelesen hat, ist allzu tief an Annahmen gebunden, die aus seiner eigenen Philosophie des religiösen Anarchismus und Existenzialismus stammen und keine Wurzel in den Texten haben.« Scholem geht so weit, Buber Auslassungen vorzuhalten – und ihm zu unterstellen, seine Darstellung mit »persönlichen Spekulationen« überladen zu haben.

Als penibler, historisch-kritischer Erforscher der Kabbala und ihrer Auswirkungen war Scholem fest davon überzeugt, dass aus Bubers Erzählungen das, worum es den Chassidim tatsächlich ging, nicht zu erfahren ist. Scholem beschloss seine Kritik mit einer Anekdote: Vor etlichen Jahren habe er Buber in Jerusalem gefragt, warum er »abgründige Worte« von Rabbi Israel von Rischin über die messianische Zeit nicht in seine Sammlung aufgenommen habe. »Seine Antwort«, so Scholem, »ist mir unvergesslich. Er sagte: Weil ich sie nicht verstehe.«

Kurz vor seinem Tode las Buber die Druckfahnen seiner letzten deutschen Publikation, der wie die meisten seiner Werke im Lambert Schneider Verlag erschienenen Nachlese. Sie enthält ein 1927, nach Abschluss des Bandes Die chassidischen Bücher auf Deutsch verfasstes Gedicht, das den Titel »Chassidut« trägt und in dem Buber fragt, ob »Chassidut« mit Frömmigkeit zu übersetzen sei, um seine eigene Übersetzung vorzuschlagen: »Wesensliebe«.

Der Autor ist Erziehungswissenschaftler und Publizist.