In Mensfelden, einem Dorf am Nordrand des Taunus, stehen viele schmale, alte Häuschen, die nach und nach abgerissen werden. Sie sollen modernen, geräumigeren Gebäuden Platz machen. Im Frühjahr 2024 wurde wieder einmal ein solches Haus abgerissen, das von außen von den anderen schmalen, alten Häuschen kaum zu unterscheiden war. Aber dieses Häuschen war noch immer vielen im Dorf als »Juddehaus« bekannt. Ein Glück, dass jemand den Dachstuhl vor dem Abriss ein letztes Mal genau inspizierte: Zwischen den alten Balken fanden sich dort vier alte Gebetsbücher und ein Buchrücken ohne Seiten.

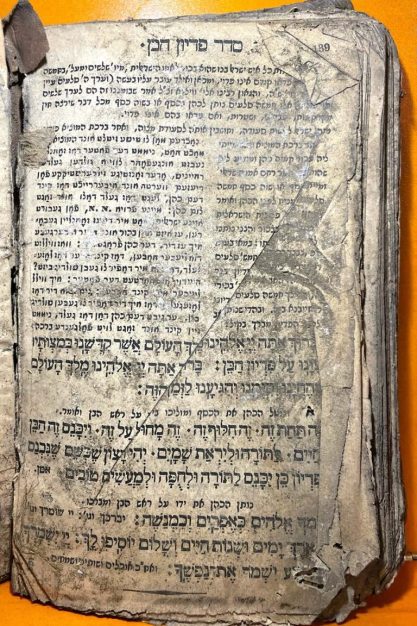

Die Bücher sind stark ramponiert und zeigen Zeichen von Schimmel und Mäusefraß, aber mit großer Vorsicht lässt sich noch in ihnen blättern: »HaHaggada l’Leil Shimurim«, so steht es in Quadratschrift im Buchrücken, sowie: »Rödelheim, Druck u. Verlag I. Lehrberger & Comp., 1855«. Die Gebetsbücher, bei denen die Titelseiten fehlen, enthalten Gebete auf Hebräisch sowie Kommentare und Anweisungen auf Westjiddisch in Deutsch-Hebräischer Schrift, die man einst »Weiberdeutsch« nannte.

Mein Vater war der erste Jude im Ort seit 1939

In Mensfelden gibt es eine lebendige Dorfgemeinschaft. So landete dieser Fund schnell bei meinem Vater – soweit ich weiß, der erste und einzige Jude im Dorf seit 1939. Über ihn kamen die Bücher wiederum zu mir, der ich schon seit 13 Jahren nicht mehr in Mensfelden wohne. Als ich dort aufwuchs, war Mensfelden für mich immer wie selbstverständlich ein Dorf ohne Juden. Später lernte ich insbesondere durch die Forschungen von Markus Streb, der ebenfalls in Mensfelden aufgewachsen war, dass es in dem Ort einmal Jüdinnen und Juden gab, die Namen und individuelle Schicksale hatten.

Von Markus Streb weiß ich einiges über den Hintergrund der gefundenen Bücher: Im »Juddehaus« wohnte bis 1939 die Familie von Israel und Amalie Seemann. Als letzte jüdische Familie verließen die Seemanns im November 1939 Mensfelden und zogen unter Zwang in ein jüdisches Altersheim in Frankfurt am Main. Wie viele hofften sie, in der Großstadt dem Antisemitismus weniger ausgeliefert zu sein als allein auf dem Dorf. Amalie Seemann nahm sich in Frankfurt das Leben, ihr Ehemann wurde 1942 von dort nach Treblinka deportiert.

Warum die Seemanns diese Bücher bei ihrem erzwungenen Umzug nach Frankfurt zurückgelassen haben, ist nicht klar.

Im Jahr 2014, als das Haus der Seemanns noch stand, besuchten Nachfahren der Tochter von Israel und Amalie das Dorf Mensfelden. Abgesehen von einigen Möbelstücken, einem Kaufvertrag und einigen Briefen war den damaligen Besitzern nichts bekannt, das auf die Geschichte der jüdischen Familie hinwies. Die Bücher im Dachstuhl blieben bis ins Frühjahr 2024 vergessen.

Warum die Seemanns diese Bücher bei ihrem erzwungenen Umzug nach Frankfurt zurückgelassen haben, ist nicht klar. Die Bände faszinieren mich, denn sie zeugen nicht von der Vernichtung des jüdischen Lebens auf dem Dorf, sondern von diesem Leben selbst: von der täglichen, wöchentlichen, jährlichen Wiederkehr der Gebete, von den jüdisch erzogenen Kindern in meinem Dorf.

Jüdische Normalität und Alltäglichkeit ist verschwunden

Ähnlich nahe ging mir vor einigen Jahren ein Foto, das Markus Streb mir zeigte. Zu sehen sind Kinder, die ein Schild mit der Aufschrift »Mensfelden’s Ferien-Gäste 1934« und einem großen Magen David halten. Dieses Bild zeigte nämlich nicht nur die Entrechtung, Vertreibung und Vernichtung: Es zeigte den Ferienspaß jüdischer Kinder 1934 in meinem Mensfelden.

Solche dörfliche jüdische Normalität und Alltäglichkeit ist heute spurlos verschwunden. Bei mir, einem in einem hessischen Dorf aufgewachsenen Sohn eines Juden und einer Protestantin, dem die große Stadt noch immer zu laut und zu schmutzig ist, verursachen diese Spuren hessisch-jüdischen Dorflebens eine eigenartige Sehnsucht: Ich stelle mir zum Beispiel vor, ich gehe zwei Straßen weiter, um gemeinsam mit Nachbarn Chanukkakerzen anzuzünden. Gleichzeitig denke ich mir: Gäbe es diese Nachbarn und diese Normalität wirklich, wären mir Chanukkakerzen vielleicht auch egal.

Gedenktafeln und Stolpersteine erinnern in meiner Wahrnehmung vor allem an das Unrecht und die Gewalt, die das jüdische Leben beendete. Hingegen sind die Gebetsbücher aus dem Haus, in dem einst die Seemanns lebten, stumme Zeugen des einst tatsächlich gelebten jüdischen Lebens auf dem Dorf.