Albert und Minna Neuburger waren Bürger des heutigen Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Albert Neuburger war Publizist und Autor zahlreicher naturwissen schaftlicher Zeitungsartikel und Buchveröffentlichungen. Die Technische Universität würdigte ihn als einen »Star des technisch-wissenschaftlichen Feuilletons«. Auch seine Frau Minna publizierte.

1934 war das Ehepaar in die Jenaer Straße 7, in die Nähe des Bayerischen Viertels, gezogen. 1941 wurden sie aus ihrer Wilmersdorfer Wohnung vertrieben und in einem sogenannten Judenhaus in Moabit zur Untermiete einquartiert. 1943 dann die Deportation nach Theresienstadt, wo beide umkamen.

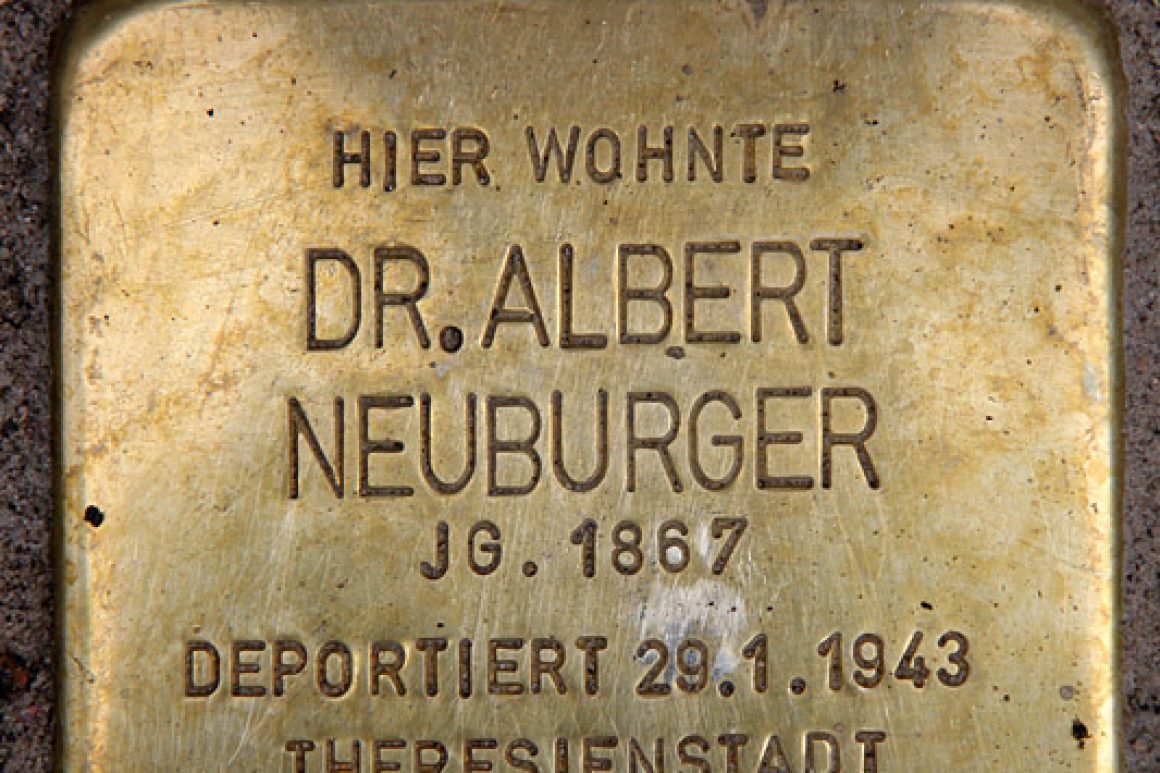

An sie erinnern seit dem vergangenen Jahr zwei vor dem Eingang des Hauses verlegte Stolpersteine, gespendet von Rainer Faupel. Der Jurist hat ihr Leben und das Schicksal ihrer Verfolgung erforscht und das Ergebnis dieser Arbeit jetzt unter dem Titel »Berlin Jenaer Straße 7: Zwei von sechs Millionen« veröffentlicht. Das Buch wird am kommenden Montag vorgestellt.

verwaltung Bezirksstadtrat Klaus-Dieter Gröhler (CDU) wird dabei die Begrüßungsworte sprechen. Dieses Werk sei, so Gröhler, ein gelungenes Beispiel dafür, wie an ermordete jüdische Bewohner des Bezirks erinnert werden könne. Besonders beeindruckt haben den Stadtrat die Rechercheergebnisse des Autors Rainer Faupel, der unter anderem von einem »Tätigkeits- und Erfolgsbericht« schreibt, in dem der Wilmersdorfer Bezirksbürgermeister sich 1940 dazu äußert, wie erfolgreich er und seine Verwaltung die Wilmersdorfer Juden schikaniert und ausgegrenzt hätten.

»Wenn man dies als Politiker liest, der in gewissem Sinne auch in der Rechtsnachfolge der früheren Mitglieder des Bezirksamtes steht, ist das besonders erschreckend.«

Klaus-Dieter Gröhler betont, dass Charlottenburg und Wilmersdorf vor der Schoa die Bezirke mit der höchsten jüdischen Wohnbevölkerung waren und auch heute wieder sind. »In gewissem Sinne kann man an die Tradition anknüpfen. Wir freuen uns, wie facettenreich das jüdische Leben jetzt ist, dies ist nicht selbstverständlich.« Und so sei eben auch die Erinnerung daran von besonderer Bedeutung: »Denn es geht darum, einzelne Schicksale nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Erst so ergibt sich ein Gesamtbild dieser dunkelsten Geschichte unseres Bezirkes, das dann vor allem auch für die jüngere Generation fassbarer wird.«