Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verdichten sich im Fenstersaal des zweiten Obergeschosses im Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Auf einzigartige Weise können die Besucher des Museums von hier aus 750 Jahre kölnische Stadtgeschichte, genauer gesagt, jüdische Geschichte in den Blick nehmen.

Da ist einerseits die mit einer besonderen Ausstellungsgrafik versehene Fenstergestaltung. Durch sieben unterschiedlich große Gucklöcher wird der Blick gezielt auf einzelne Areale der riesigen Baustellenfläche vor dem Museum gelenkt. Bei der Fläche handelt es sich um die Ausgrabungen vor dem Kölner Rathaus. Hier befand sich im Mittelalter Kölns jüdisches Zentrum – die nachweislich älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen – mit Synagoge, Mikwe, Hochzeitshaus und Wohnhäusern. Im Jahr 2021, wenn sich die erstmalige Erwähnung dieser Gemeinde zum 1700. Male jährt, soll hier das »MiQua« stehen, wie das »LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier« heißt.

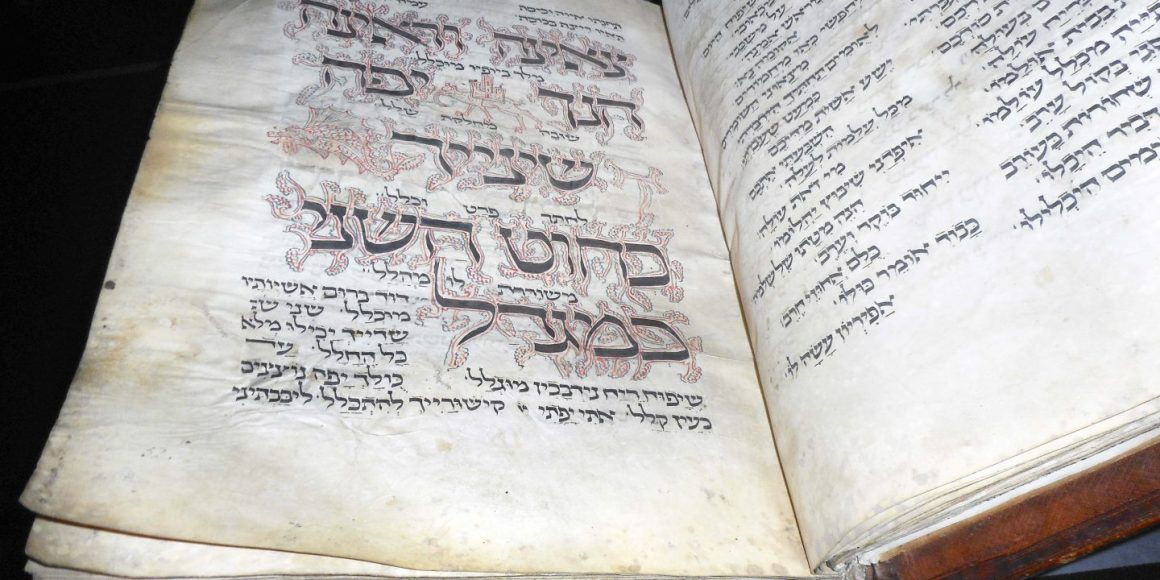

Die reich verzierte Handschrift gilt als eine der frühesten aschkenasischen Schriften überhaupt.

Es wird dann auch das künftige Quartier für ebenjenes Exponat sein, das derzeit vor der Fensterfront – eingehaust in einer Rotunde – aus weit zurückliegender Vergangenheit präsentiert wird: der Amsterdamer Machsor. Vermutlich in der Mitte des 13. Jahrhunderts ist dieses hebräische Buch mit Gebeten und liturgischen Gedichten (Pijjutim) für die Feiertage entstanden.

Pergament 331 Blätter auf aufgerautem Kalbspergament, teilweise kunstvoll verziert mit eindrucksvollen Illuminationen wie etwa mit Gold unterlegte Initialwörter mit Ranken und Fabelwesen, dienten als liturgischer Leitfaden, den der Vorbeter für die jüdischen Feiertage benutzte. Gebetet wurde nach dem spezifischen Kölner Ritus. Eine kleine Textanmerkung »Minhag Colonia« ermöglicht diese zweifelsfreie Zuordnung.

Die reich verzierte Handschrift gilt als eine der frühesten aschkenasischen Schriften überhaupt. Die Präsentation dieses Zeugnisses jüdischer Kulturgeschichte in unmittelbarer Nähe zu dem Ort, an dem es ehemals Verwendung gefunden hat, ist deutschlandweit wohl einmalig.

»Der Machsor öffnet uns ein einzigartiges Fenster in das mittelalterliche Köln und die jüdische Geschichte der Stadt«, sagt Thomas Otten, Direktor des »MiQua«. »Die Illustrationen zeigen uns die gelebte Praxis jüdischer Bekleidung, den Umgang mit dem Bilderverbot oder das Verhältnis zwischen Vorbeter und Gemeinde«, erklärt er. Die Handschrift werde das Herzstück des künftigen, vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) betriebenen jüdischen Museums sein.

Stolz Die Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Anne Henk-Hollstein, betont in diesem Zusammenhang: »Dem Machsor mit seiner gesicherten Kölner Herkunft im MiQua an seinem Ursprungsort vor dem Kölner Rathaus eine neue alte Heimstatt bieten zu können, erfüllt mich und alle Beteiligten mit Dankbarkeit und auch einem gewissen Stolz.«

Zu den Beteiligten gehört ebenso Emile Schrijver. Er ist der Generaldirektor des Joods Historisch Museum in Amsterdam. Die Stadt ist eng mit der Geschichte des ursprünglich aus Köln stammenden Gebetbuchs verbunden. Als die Juden im Jahre 1424 aus Köln vertrieben wurden, verschwand auch der Machsor.

Die Handschrift wiegt mehr als 30 Kilogramm.

Wo er in den Jahren danach war, ist nicht bekannt. 1669 tauchte er in der jüdischen Gemeinde Amsterdam auf. Diese übergab das Gebetbuch im Jahr 1955 als Dauerleihgabe dem Museum. Im Jahr 2017 erwarben das Joods Historisch Museum und der LVR das Buch.

Kooperation Die mehr als 30 Kilogramm schwere Handschrift soll abwechselnd in Köln und in der niederländischen Metropole gezeigt werden. »Das ist eine fantastische und nicht alltägliche Kooperation«, betont Otten die enge Zusammenarbeit mit Amsterdam noch vor Eröffnung des Kölner Museums. Sein Kollege Schrijver ergänzt: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft, auch weil wir dadurch gemeinsam dieses Unikat für die breite Öffentlichkeit erhalten konnten.«

In einer Vitrine liegt das aufgeschlagene Buch. An den Wänden der sie umgebenden Rotunde geben 13 auf Deutsch und Englisch ansprechend präsentierte Texte leicht verständliche Erläuterungen – beispielsweise zu Herkunft, Gebrauch, Liturgie oder Konstruktion. Außerdem können Besucher an einem kleinen Terminal digital durch alle Seiten des Machsor blättern.