Liebe junge Leserinnen und Leser! Am 27. Januar 1945, das heißt, vor 75 Jahren, befreiten sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Dort hatten die Nazis mehr als eine Million Menschen, insbesondere Juden, ermordet. Am 27. Januar gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus. Es gibt viele öffentliche Veranstaltungen mit politischen Reden, symbolischen Gesten und emotionaler Musik.

Filme Was aber bedeutet die Erinnerung an Auschwitz und an die Opfer des Nationalsozialismus für euch? Haben euch bestimmte Bücher oder Filme über die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden besonders beeindruckt? Habt ihr in der Schule oder in euren Familien über die Schoa gesprochen?

Gab es Familienangehörige, die ermordet wurden? Kämpften eure Vorfahren bei den sowjetischen Truppen? Konnten eure Urgroßeltern in sichere Länder fliehen? Und wer kam dann später (zurück) nach Deutschland? Sind diese Fragen überhaupt wichtig für euch, oder bewegen euch ganz andere Themen? Glaubt ihr, dass die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus dabei helfen kann, »Wiederholung zu verhindern«? So jedenfalls hoffte es Bundespräsident Roman Herzog, als er den deutschen Gedenktag 1996 einführte.

SChweiz Ich selbst habe zum ersten Mal von Auschwitz gehört, als ich vielleicht acht oder neun Jahre alt war. Aber ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen! Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und hatte kaum Kontakt zu anderen jüdischen Kindern.

Ich hörte zum ersten Mal von Auschwitz, als ich acht oder neun war.

In den Winterferien besuchte uns häufig die Familie meiner Mutter aus Berlin. Meine Mutter und ihr Vater zogen sich abends dann zu intensiven, offensichtlich schmerzhaften und schwierigen Gesprächen zurück. Meine Mutter wurde 1935 in Berlin geboren und in der Zeit des Holocaust von ihren Eltern getrennt. Nach einem längeren Aufenthalt in Frankreich landete sie schließlich in einer Pflegefamilie in der Schweiz. 1947 fand ihr Vater sie endlich wieder. Meine Mutter weigerte sich jedoch, mit ihm zurück nach Berlin zu ziehen.

Erst viel später, in jenen Winterferien, wollte sie ganz viel von ihm wissen. »Warum habt ihr mich alleine weggeschickt, als ich noch keine vier Jahre alt war?«, fragte sie. Und: »Wie hast du die Lager überlebt?«

Am nächsten Morgen erzählte mir meine Mutter einige Bruchstücke aus den nächtlichen Gesprächen: »Dein Großvater war in Auschwitz und musste vor den Wächtern nackt im Kreis laufen. Er wusste, dass er gesund und kräftig wirken muss, damit er nicht zur falschen Seite geschickt und auf der Stelle ermordet wird. Er gab sich daher große Mühe, sehr aufrecht und mit herausgestreckter Brust zu gehen.«

Wie gesagt: Ich konnte mir damals überhaupt nichts unter Auschwitz vorstellen und musste an Zebras und Pferde im Zirkus denken, die dort im Kreis gehen und dabei alles richtig machen müssen. Mir selbst hat mein Großvater nie etwas erzählt von seinen Erfahrungen in den deutschen Konzentrationslagern. Er wollte nicht darüber sprechen. Erst viel später konnte ich mir die Geschichte meiner Großeltern zusammenpuzzeln.

Berlin Mein Großvater Leo, ein staatenloser Jude aus Polen, der seit 1919 in Berlin lebte, wurde Mitte September 1939 nach Sachsenhausen deportiert und im Oktober 1942 nach Auschwitz. Meine Großmutter Fella starb 1940 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin an einer Lungenentzündung – ohne ihre Tochter, ohne ihren Mann.

Leo gehörte nicht zu den ungefähr 7000 Häftlingen, die im KZ Auschwitz von der Roten Armee befreit wurden. Er entkam auf einem der sogenannten Todesmärsche, auf denen die Nazis Zehntausende von entkräfteten Häftlingen durch die klirrende Kälte Richtung Westen trieben. Die heranrückenden Befreier sollten möglichst wenig Spuren und schon gar keine Zeugen ihrer grausamen Mordmaschinerie vorfinden!

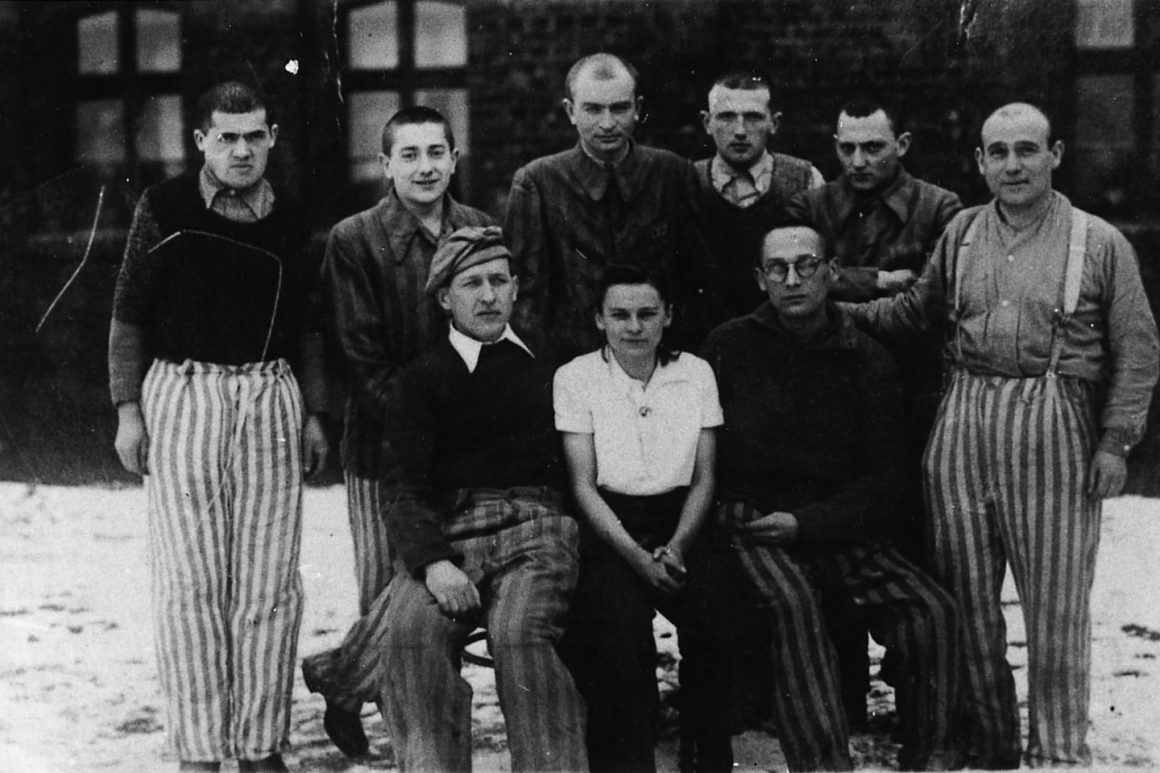

Die Flucht gelang Leo mit sieben weiteren Kameraden, die wie er im Lager einem Netzwerk von jüdischen Kommunisten angehörten. Außerhalb des Lagers hatte Erna Stasiak-Kostek, eine nichtjüdische polnische Widerstandkämpferin, die Flucht vorbereitet. Ihr könnt sie auf dem Foto in der Mitte sehen, sie sitzt direkt vor meinem Großvater. Das Bild wurde nachgestellt, als die Gefahr endlich gebannt war.Obwohl ihre Eltern alles dafür getan haben, ihre Tochter früh genug aus Nazideutschland entkommen zu lassen, und dafür Fluchthelfer und Familienangehörige mobilisierten, wurde meine Mutter ihr Gefühl nie ganz los, von ihnen weggeschickt worden zu sein. Sie erinnerte ihre eigene Geschichte weniger als Rettung, sondern eher als Trennung. Erst als ihr Vater bereits gestorben war, lernte sie Erna Stasiak persönlich kennen.

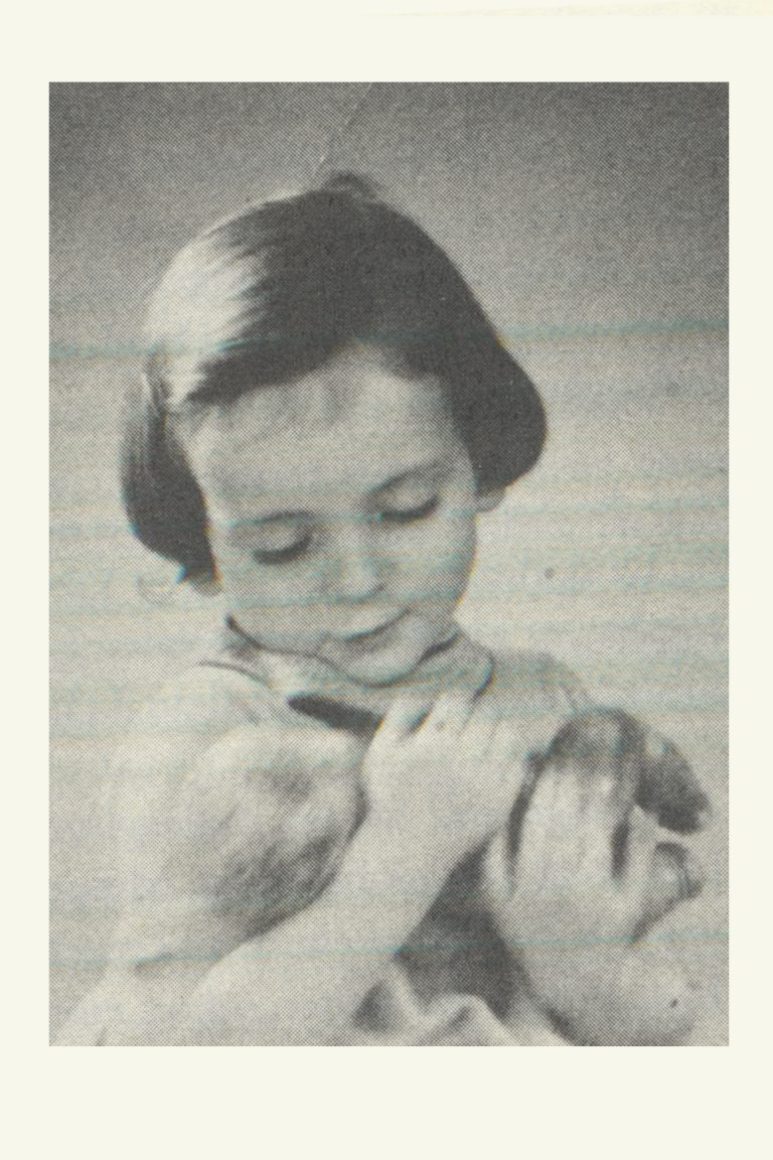

Mein Großvater konnte im Lager ein Bild seiner Tochter verstecken.

PAris Erna wiederum konnte ihr ein Foto geben, das Leo ihr geschenkt hatte: Es zeigt meine Mutter, die 1939 eben sicher in Paris angekommen war. Meinem Großvater gelang es irgendwie, das Bild während all der Jahre als Häftling in beiden KZs bei sich zu behalten und zu verstecken. Er hat es nach Kriegsende seiner polnischen Retterin geschenkt.

Was muss es für meinen Großvater bedeutet haben, dass seine mittlerweile ungefähr zwölfjährige Tochter nach dem Krieg nicht mehr zu ihm zurückkehren wollte?

Warum erinnere ich heute daran? Geht es darum, solche persönlichen Geschichten zu erzählen, um die Vergangenheit im Erinnern wachzuhalten? Oder liegt im Erinnern auch eine politische Kraft, die für die Gegenwart wichtig ist?

Der Antisemitismus wächst heute wieder. Und es gibt in Deutschland eine erfolgreiche politische Partei, deren Chef die NS-Zeit einen »Vogelschiss« nannte. Ich meine die AfD, die auch offen gegen Muslime hetzt. Auch daher erscheint mir der Holocaust-Gedenktag so aktuell.

UN-Resolution Die Vereinten Nationen haben 2005 den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. In ihrer Resolution verurteilen sie jede »religiöse Intoleranz, Verhetzung, Belästigung oder Gewalt gegenüber Personen oder Gemeinschaften aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder religiösen Überzeugung«. Daran möchte ich am 27. Januar 2020 lautstark erinnern!

Liebe junge Leserinnen und Leser, welche persönlichen oder politischen Antworten habt ihr auf die Frage: »Wie erinnern wir heute?« Was bedeutet euch und euren Familien die Erinnerung an den Holocaust und an die militärische Befreiung der Konzentrationslager? Ich freue mich, wenn ihr an die Redaktion schreibt: leserbrief@jüdische-allgemeine.de. Wenn genügend Beiträge von euch kommen, werden sie als Leserbriefe veröffentlicht.

Mit herzlichen Grüßen, eure Eva Lezzi

Link zur UN-Resolution: www.un.org/depts/german/gv-60/band1/ar60008.pdf

Falls ihr mehr über die Geschichte meines Großvaters wissen wollt: In dem Buch »›Eine Welt, die ihre Wirklichkeit verloren hatte …‹. Jüdische Überlebende des Holocaust in der Schweiz« (Limmat Verlag 1999) erzählt unter anderem Jan Noach Trajster, ein Lagerkamerad von Leo (auf dem Gruppenfoto ganz links), von seinen Erfahrungen.