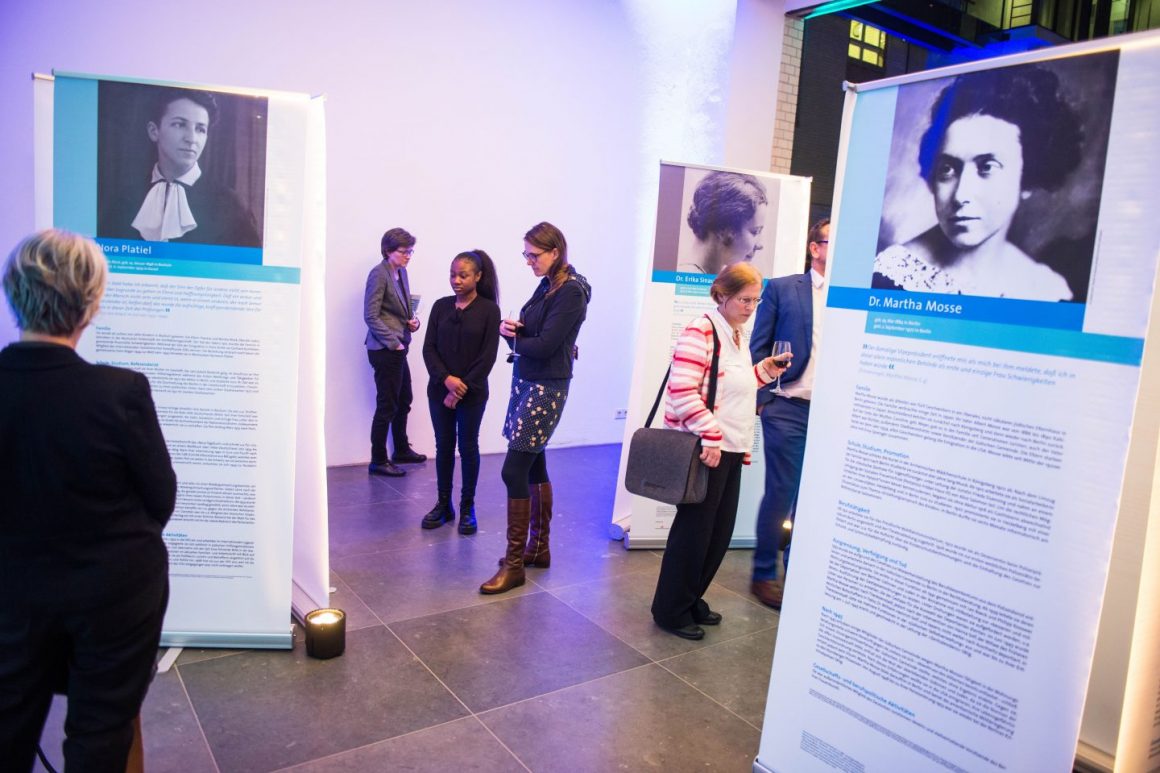

Der Ort der Präsentation könnte passender nicht sein. »Die Ausstellung ›Jüdische Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft‹ ist die erste, die wir im Fritz-Bauer-Foyer zeigen«, sagt Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), zur Eröffnung am vergangenen Donnerstag in Berlin-Mitte.

Erst vor wenigen Wochen hatte man den Innenhof nach dem hessischen Generalstaatsanwalt und Initiator des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses benannt. »Auf diese Weise wollten wir zeigen, dass Fritz Bauer heute ein Vorbild für unser Haus ist und wir es uns ebenfalls zur Aufgabe gemacht haben, den nationalsozialistischen Einfluss auf das Ministerium näher zu untersuchen und sichtbar zu machen.«

Vor genau diesem Hintergrund erhält das Schicksal der jüdischen Juristinnen besondere Bedeutung. Denn zum einen werden über die Biografien die gesetzlichen Ausgrenzungsmechanismen sichtbar, die dazu führten, dass sie aus ihren Berufen als Rechtsanwältinnen und Richterinnen verdrängt wurden. Zum anderen haben es sich die Organisatoren zur Aufgabe gemacht, auf deren Pionierrolle als Vorkämpferinnen um Gleichstellung in Gesellschaft und Justiz hinzuweisen.

EMIGRATION Porträtiert werden 17 Frauen, die stellvertretend für viele weitere Juristinnen ihrer Generation stehen. In der Weimarer Republik mussten sie sich ihr Jurastudium und ihre Berufstätigkeit oft hart erkämpfen. Zwar wurden Frauen in Deutschland seit Beginn des 20. Jahrhunderts zum Jurastudium zugelassen. Doch erst ab 1922 bestand die Möglichkeit, an den Staatsexamina teilzunehmen – eine Voraussetzung, um überhaupt als Rechtsanwältin und Richterin zu arbeiten. So kam es zu der absurden Situation, dass Frauen vor 1922 die Universität mit einem Doktortitel verließen, ihre beruflichen Möglichkeiten aber eingeschränkt blieben.

»Die Ausstellung erzählt von jüdischen Frauen, die ihr Schicksal selbst in die Hand genommen hatten und für ihre Rechte zu kämpfen begannen«, bringt es Ministerin Lambrecht auf den Punkt. »Der Lebensweg von Margarete Berent zeigt das ganz exemplarisch.«

Nach ihrer Rückkehr musste Erna Proskauer, die zuvor nach Palästina geflohen war, um Wiedereinstellung in den deutschen Justizdienst kämpfen.

1887 in Berlin geboren, schloss sie »magna cum laude« ihr Jurastudium an der Universität Erlangen ab. 1914 gründete sie gemeinsam mit Marie Funk und Margarete Muehsam-Edelheim den Deutschen Juristinnen-Verein (DJV), den Vorläufer des heutigen Deutschen Juristinnenbundes (DJB). 1925 wurde sie die zweite in Deutschland zugelassene Rechtsanwältin. 1933 erfolgte das von den Nationalsozialisten erlassene Berufsverbot, woraufhin sie in die USA emigrierte. Dort begann Berent quasi bei null, musste noch einmal ein Jurastudium absolvieren, um schließlich als Rechtsanwältin in New York arbeiten zu können. Kein Einzelfall, wie DJB-Präsidentin Maria Wersig betont.

TITEL »Der Nationalsozialismus zerstörte die Karrieren dieser Frauen, die oft gerade erst begonnen hatten.« Zugleich erklärt sie auch, warum der Titel der Ausstellung etwas sperrig klingt. Die NS-Machthaber interessierte es nicht, ob diese Juristinnen sich als Jüdinnen verstanden oder aus halachischer Perspektive jüdisch waren. Schon die Existenz eines jüdischen Großelternteils reichte aus, um sie zu verfolgen. Daher der Zusatz »Juristinnen jüdischer Herkunft«.

Viele flohen ins Ausland, einige konnten versteckt in Deutschland überleben, andere wurden ermordet oder in den Suizid getrieben. Die wenigen, die nach 1945 nach Deutschland zurückkehrten, so wie Erna Proskauer, die zuvor nach Palästina geflohen war, mussten oftmals um eine Wiedereinstellung in den Justizdienst kämpfen.

»Fast ein Drittel der 85 Juristinnen, die 1919 im DJV aktiv waren, hatte einen jüdischen Familienhintergrund.« Von ihren Erfolgen und Verdiensten, aber auch von ihren Demütigungen vermittelt die Ausstellung ein eindrucksvolles Bild.