Es war der bekannte litauisch-jüdische Erzähler Icchokas Meras (1934–2014), der in einem seiner Romane, die mich in den 70er-Jahren beeindruckten, formulierte: »Wenn der Mensch auf etwas wartet, dann wartet er gewiss nicht vergeblich, nur muss er zu warten verstehen.« Daran fühlte ich mich erinnert, als ich Anfang Juni die Möglichkeit erhielt, an einer Führung auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge der Reformgemeinde teilzunehmen, um das anzusehen, was dort ausgegraben worden war.

Es waren zwar »keine architektur- oder ritualabbildenden Baureste oder Funde«, wie die zuständige Archäologin Karin Wagner vom Landesdenkmalamt erklärte, dennoch aber sind die Funde für das Centrum Judaicum von ganz besonderer Bedeutung.

Johannisstraße Um das Jahr 1988 erhielt ich von Klaus J. Herrmann (1929–1998), damals Professor an der Concordia University Montreal in Kanada, eine Fotoserie mit Aufnahmen, die laut Herrmann die Zerstörung der Innenräume der Synagoge in der Johannisstraße während der Novemberpogrome dokumentieren. Herrmann hatte diese Aufnahmen vom einstigen Sekretär der Jüdischen Reformgemeinde, Bruno Woyda (1900–1976), erhalten. Er, so Herrmann, habe sie aufgenommen. Ob aber wirklich alle aus der Johannisstraße stammten, war fraglich; es fehlte ein letzter Beweis.

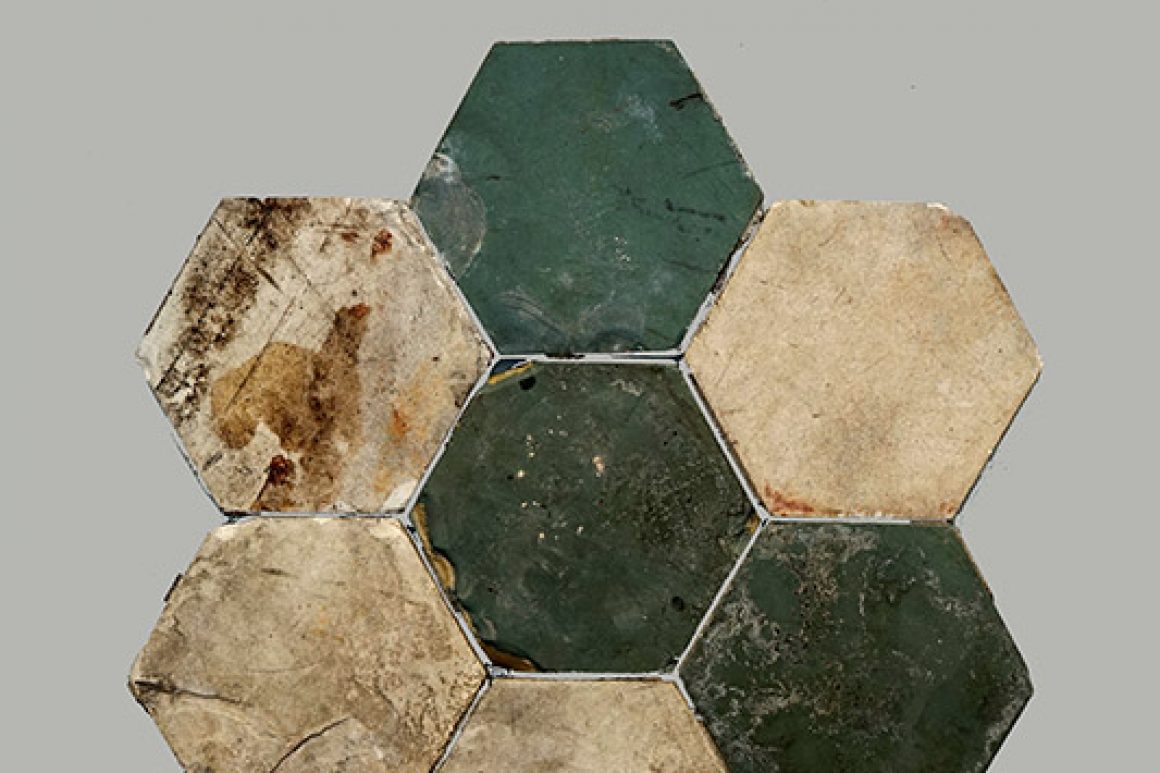

Dennoch entschloss ich mich, die Fotos in der Ausstellung »Und lehrt sie: Gedächtnis!«, jener Schau zum Gedenken an die Pogrome 50 Jahre zuvor, die am 16. Oktober 1988 im Ephraim-Palais eröffnet worden war und die bis zum 11. Dezember 1988 über 60.000 Besucher hatte, auszustellen. Auf einem der Bilder – es wurde im entsprechenden Begleitband publiziert – war eine auf den Fußboden geworfene Büste von Rudolf Mosse zu sehen. Der Verleger und seine Familie waren wesentliche Förderer der Reformgemeinde. Während der Besichtigung der Grabungsstätte im Juni 2016 wurden uns von den Archäologen kleinere Funde gezeigt.

gemeinde Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich diverse mir vertraute Fußbodenfliesen sah. Es waren genau die, die ich von dem eben beschriebenen Bild kannte. So sind nun die Fotos eindeutig der Reformgemeinde in der Johannisstraße zuzuordnen. Einige Fliesen sind inzwischen dem Centrum Judaicum überlassen worden, zusammen mit anderen Fundstücken – einer repräsentativen Auswahl von in der Synagoge verbauten Materialien. Derzeit ist das Centrum Judaicum damit beschäftigt, seine ständige Ausstellung von Grund auf zu überarbeiten.

Spielte dort bisher die Reformgemeinde und ihre Synagoge schon eine Rolle, so wird dies in Zukunft noch stärker der Fall sein. So werden einige Objekte, die in den Besitz der Stiftung übergegangen sind, einen festen Platz in der Dauerausstellung bekommen. Darüber hinaus gibt es in der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum klare Vorstellungen, wie die beiden Orte, die Synagoge der Reformgemeinde und die Neue Synagoge – ursprünglich nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt – in der Ausstellung virtuell miteinander verbunden werden sollen.

Denn auf der reichfarbigen Palette des Berliner Judentums repräsentierte die Reformgemeinde in der Johannisstraße die eine Seite des Spektrums und – neben der Gemeindeorthodoxie – die Israelitische Synagogen-Gemeinde Adass Jisroel die andere: von äußerst liberal bis orthodox.

Der Autor ist Gründungsdirektor der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum.