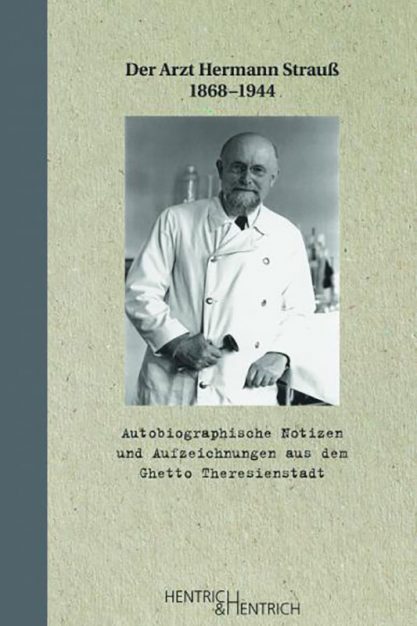

Auf dem Kurfürstendamm gibt es einen Stolperstein mit seinem Namen. Aber wenn ich ehrlich bin, kannte ich von ihm nur die Strauß-Kanüle zur Blutabnahme, hatte aber keine Ahnung, welcher Mensch und welche Geschichte dahinterstecken. Umso erfreulicher ist es, dass nun Harro Jenss und Peter Reinicke im Verlag Hentrich & Hentrich Hermann Strauß’ Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt herausgegeben haben.

Es ist eine liebevoll und sorgfältig editierte Sammlung. Im ersten und längsten Teil schildert Strauß seinen Werdegang und seine wissenschaftlichen Arbeiten, dann folgen seine Aufzeichnungen aus Theresienstadt und ein Manuskript eines Vortrages aus dem Jahre 1944: »Schicksale des Berliner jüdischen Krankenhauses in den vergangenen 30 Jahren«. Im Vorwort schildert seine Enkelin Irene Hallmann-Strauß, wie sie mit fünf Jahren »Arzt wie Opapa« werden wollte. Tatsächlich widmet Strauß seine Autobiografie, die er 1941 niederschrieb, seinen Enkeln.

leben Strauß wurde am 28. April 1868 in Heilbronn geboren, studierte in Würzburg und Berlin, promovierte in der Neurologie, war dann aber als Internist zehn Jahre an der Charité Berlin. 1910 wurde Strauß für die nächsten 32 Jahre Leitender Arzt der Abteilung für Innere Medizin am Jüdischen Krankenhaus Berlin.

Er erforschte viele Felder: Nerven, Niere, Verdauung und Stoffwechsel. Anfang der 20er-Jahre gehörte er zu den ersten deutschen Medizinern, die Insulin bei zuckerkranken Patienten anwandten. Die von ihm 1898 beschriebene Strauß-Kanüle leitete die moderne Labordiagnostik ein. Strauß lag neben der Wissenschaft immer die Aufklärung der Patienten am Herzen, er verfasste laienverständliche Schriften über Gesundheitsfragen – was damals noch ungewöhnlicher war als heute.

Zwischen den Zeilen wird deutlich, wie benachteiligt jüdische Ärzte schon lange vor 1933 waren. Hermann Strauß schildert die politischen Verhältnisse zwar nur wenig und indirekt, aber seine Verantwortung und Verzweiflung wird spürbar, wenn er beschreibt, wie er sich unter immer schwierigeren Bedingungen für seine Patienten einsetzte.

Ghetto 1942 wurden Strauß und seine Ehefrau in das KZ Theresienstadt deportiert, wo er 1944 mit 77 Jahren an einem Herzinfarkt verstarb. Seine Frau Elsa, die als eine Wegbereiterin der modernen Krankenhaussozialarbeit gilt, kommt in den Notizen nur selten vor. Sie überlebte das KZ, starb aber am 13. Juni 1945 an den Folgen der schweren Infektionskrankheiten im Ghetto.

Am beeindruckendsten ist der zweite Teil des Buches, in dem Strauß schildert, wie er sich als Mitglied des Ältestenrates für ein funktionierendes Gesundheitswesen im Ghetto eingesetzt hat. Täglich waren 10.000 Patienten zu versorgen, mit Typhus und anderen Epidemien infolge der Unterernährung und Hygiene. Unermüdlich hielt er Vorträge zur Seuchenbekämpfung und Ernährung, aber auch zum »Wunderland Ägypten« oder »Erinnerungen an baltische Länder«.

Strauß baute zusammen mit anderen unter schwierigsten Bedingungen eine Krankenversorgung auf. Von den 720 Ärzten im Ghetto wurden 1944 bis auf 80 alle nach Auschwitz deportiert. Ein Mithäftling erinnert sich: »In den letzten Tagen wendeten sich viele Personen hilfesuchend an ihn, um durch seine Fürsprache Befreiung vom Transport zu erhalten, das hat den alten Herrn sehr erregt, und er litt unter der Auflösung des Gesundheitswesens sichtlich.«

beobachtungen Er selbst lässt in seinen Notizen keine Verzweiflung zu, beschreibt die psychischen Konflikte der verschiedenen Gruppen in einer ärztlich distanziert-diagnostischen Art »von der Umformung des Charakters im Sinne des Eintritts einer erhöhten Reizbarkeit und eines Niedergangs sozialer Empfindungen und Verpflichtung«. Lebendiger schildert er, welchen Wert die Kultur im Ghetto hatte.

Die Autobiographischen Notizen sind ein wichtiges Dokument der Medizin und Zeitgeschichte, und zwischen den Zeilen berühren sie den Leser gerade mit ihrer nüchternen Sprache.

Der Rezensent ist Mediziner und zählt zu Deutschlands beliebtesten Comedians.

Hermann Strauß: »Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt«. Hentrich & Hentrich, Berlin 2014, 168 S., 24,90 €