Ein freier Tag wie dieser kommt in Shahar Doris Terminkalender eher selten vor. Die morgendlichen Trainingseinheiten an der Deutschen Oper Berlin sind für den jungen israelischen Balletttänzer vorüber; lediglich die einzelne Stimme einer Sopranistin schallt über den Innenhof des in einer Seitenstraße gelegenen Künstlerbereichs.

Während er der Sängerin lauscht, schlendert Dori die leeren Korridore des Operndachbodens entlang. An den Wänden rechts und links des Ganges hängen Porträts einstiger Tänzerlegenden – wie das des Russen Vladimir Malakhov. Beinahe ehrfürchtig schaut sich Dori im Vorbeigehen die Bilder an, bis er vor einem stehen bleibt: seinem eigenen.

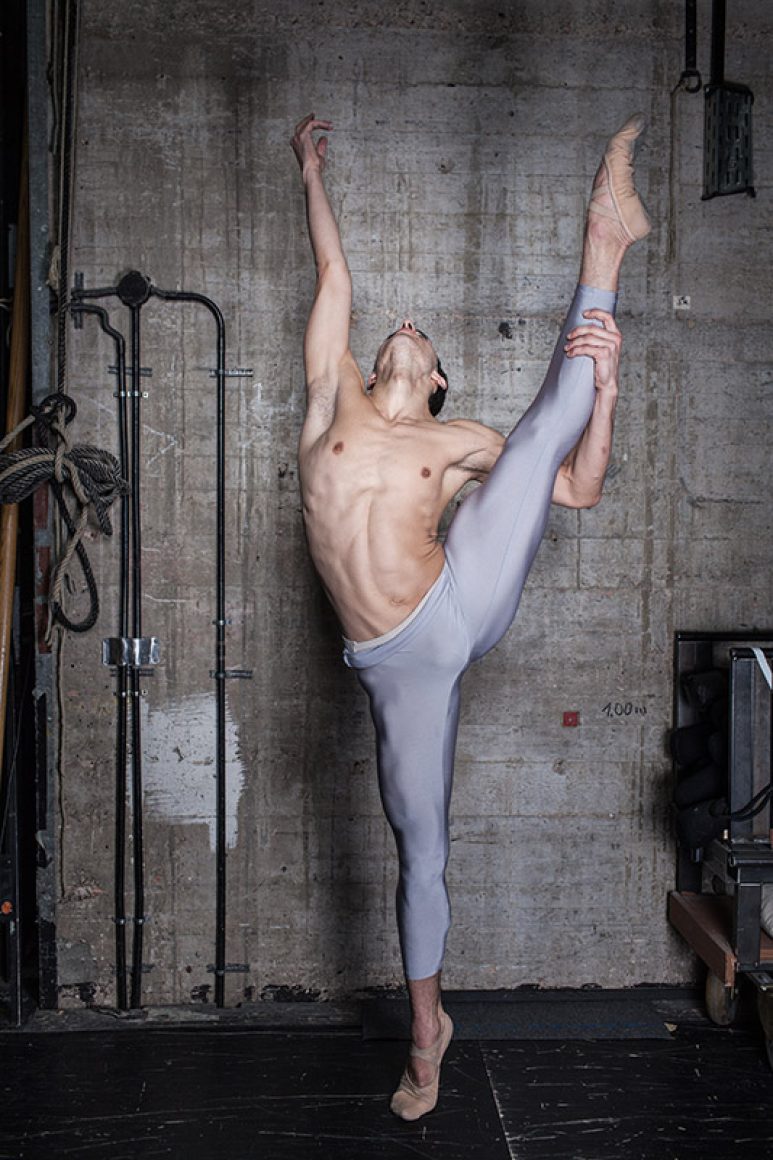

jazz Denn seit Januar 2016 ist Shahar Mitglied des Berliner Staatsballetts – als einer von derzeit 88 Tänzern aus insgesamt 25 Nationen. Dass der 24-jährige Israeli ausgerechnet hier, bei einem der renommiertesten Ensembles Europas, gelandet ist, liegt nicht zuletzt an seiner außergewöhnlichen Geschichte.

Geboren wurde Shahar Dori in Kirjat Bialik, einer kleinen Stadt nordöstlich von Akko. Dort wuchs er in einer sozial schwachen Nachbarschaft auf. In seinem Viertel begann er auch, Jazz zu tanzen – als einziger Junge unter 80 Mädchen. Eine Entscheidung, die ihm sein alltägliches Leben erschwerte. Denn tanzende Jungen waren in diesem Umfeld die Ausnahme und nicht gerade hoch angesehen.

Als er zehn Jahre alt war, zog die Familie schließlich ins nahe gelegene Kirjat Motzkin, und Shahar entschied sich, sein Hobby aufzugeben. Erst fünf Jahre später, im Alter von 15 Jahren, betrat er zum ersten Mal ein klassisches Ballettstudio.

Berufung »Das ist ein sehr hohes Alter für einen Anfänger«, sagt der Israeli. Während die anderen ihre ersten Tanzschritte bereits im Alter von vier bis fünf Jahren gemacht hatten, war Shahar ein Teenager. Den Anweisungen seiner Lehrerin konnte er anfangs nur schwer folgen. Und die komplizierten französischen Namen für all die neuen Bewegungen seien erschwerend hinzugekommen, erzählt Shahar.

Doch statt sich entmutigen zu lassen, habe ihn das nur noch mehr motiviert, berichtet der 24-Jährige. Er habe sich Hals über Kopf ins Training gestürzt und sich an einer Highschool mit Kunstschwerpunkt beworben. Trotz seiner mangelnden Erfahrung wurde er aufgenommen. Das mag auch daran gelegen haben, dass seine Lehrer damals sein Potenzial erkannten, vermutet der Tänzer rückblickend.

Für ihn war dieser Umstand jedenfalls nach den Jahren des Tanzverzichts ein Glücksfall, zu dem ein weiterer hinzukam: Als er in der elften Klasse war, wählte ihn Ido Tadmor, ein preisgekrönter israelischer Tänzer und Choreograf, als einen von vier Schülern für einen Sommer-Intensivkurs im US-Bundesstaat Alabama aus. In diesem Moment sei ihm zum ersten Mal klargeworden, was Ballett ihm bedeutet, berichtet Shahar, während er gedankenversunken die Tänzerporträts auf dem Dachboden der Deutschen Oper betrachtet. »Spätestens jetzt war klar: Tanzen ist kein bloßes Hobby mehr – es wurde zu meiner Berufung«, sagt Shahar.

gemeinde Im Alter von 17 Jahren – nur zwei Jahre, nachdem er überhaupt zum ersten Mal mit klassischem Ballett in Berührung gekommen war – entschied er sich, endgültig nach Amerika auszuwandern. Zunächst beendete er in Israel die Schule, dann packte er seine Koffer und zog zurück nach Alabama. Mit 19 tanzte er erfolgreich beim Houston Ballet vor, dem viertgrößten Ballett der USA. Von dieser Zeit schwärmt der Israeli noch heute: »Ich konnte gar nicht glauben, dass ich angenommen wurde.«

In Houston sei er »von so viel Talent umgeben« gewesen. Doch in die Freude hätten sich bisweilen ganz praktische Fragen gemischt. »Die Freude am Tanzen war das eine, aber wovon sollte ich leben?« Um Essen und Wohnung zu bezahlen, sei das Gehalt eines Tänzers des zweiten Ensembles zu gering gewesen. Doch dann habe er von unerwarteter Seite Hilfe erhalten, berichtet Shahar: von der Houstoner jüdischen Gemeinde.

»Die Gemeindemitglieder haben Geld gesammelt – es reichte, um mir ein Zimmer im Studentenwohnheim zu nehmen und Essensmarken zu kaufen. Dass sich eigentlich fremde Leute so sehr um mich kümmerten, hat mich tief berührt«, sagt er. Von jenem Moment an habe er eine enge Verbindung zur jüdischen Gemeinschaft auch außerhalb von Israel gespürt. »Seither versuche ich immer, diese Schuld zu begleichen«, sagt er.

karriere Nach zwei Jahren im zweiten Ensemble und den darauffolgenden vier Jahren im ersten, wurde es Zeit für den nächsten Karriereschritt: Europa. Und so kam der damals 23-Jährige im Januar 2016 nach Berlin. Mehr als 500 Tänzer aus aller Welt waren angereist, um einen der begehrten Plätze im Ensemble des Berliner Staatsballetts zu ergattern. Nach 36 Shows im Vormonat und einer verschleppten Erkältung sei er nicht »im besten Zustand für die harten Auditions« gewesen, sagt Shahar. Doch die angeschlagene Gesundheit glich er mit Selbstbewusstsein aus: Erst drei Tage zuvor war der junge Israeli unter die »Top 25 to Watch« des »Dance Magazine« gewählt worden. Er bekam den Job. Seitdem sei er »ein Berliner«, grinst Shahar.

Seit einem Jahr lebt der Israeli jetzt in der Hauptstadt. Seine wenigen freien Stunden abseits des Tanzens genieße er in seiner gemütlichen Wohnung in Charlottenburg, auf den Wiesen des Mauerparks oder im israelischen Restaurant »Yafo« am Rosa-Luxemburg-Platz.

Shahars Eltern reagierten zunächst weniger begeistert auf die Umzugspläne ihres Sohnes. Und auch Shahar hatte anfangs Bedenken. Für den Urenkel polnischer Schoa-Überlebender spielt die Vergangenheit gedanklich noch eine Rolle. Jedoch hätten am Ende Neugier und Freude über die sich bietende Chance überwogen, sagt der junge Israeli. »Das hat dann auch meinen Eltern eingeleuchtet.«

rhythmus In Amerika, sagt er grinsend, sei er »beinahe konservativ« geworden. Doch in Berlin könne er sich wieder »wie ein richtiger Israeli ausleben«. Besonders liebe er »die Freiheit und Vielfalt« der Stadt. »Ich werde nicht verstecken, dass ich jüdisch, pro-israelisch und ich selbst bin«, betont er. Mit der jüdischen Gemeinschaft hat er bislang noch wenig zu tun. Doch das will er bald ändern. »Ich möchte auf jeden Fall den Kontakt suchen, sobald ich hier meinen Lebensrhythmus gefunden habe«, sagt der Tanzprofi.

Shahars Vertrag mit der Deutschen Oper läuft noch bis Ende 2017. Er könne sich durchaus vorstellen, länger in Berlin zu bleiben. Irgendwann aber soll es wieder zurück nach Israel gehen. Bis dahin hängt dann sein Porträt vielleicht einmal neben dem seines großen Vorbilds Vladimir Malakhov.