Seit dem vergangenen Donnerstag erinnert in der Friedrichstraße in Mitte ein Stolperstein an den letzten Vorsitzenden der sefardischen Gemeinde Berlins vor der Schoa, Davisco Asriel. Dort, wo jetzt das Kaufhaus »Galeries Lafayette« steht, hatte der 1882 in Wien geborene Asriel bis zu seiner Verhaftung gewohnt. Am 25. Januar 1942 wurde er nach Riga deportiert und dort ermordet.

Zwei weitere Stolpersteine wurden vor dem ehemaligen Wohnhaus Genthiner Straße 46 verlegt, dem letzten Wohnort seiner Frau Helene Asriel und deren Mutter Henriette Fischer vor ihrer Deportation nach Auschwitz und Theresienstadt im Mai 1943 beziehungsweise im September 1942.

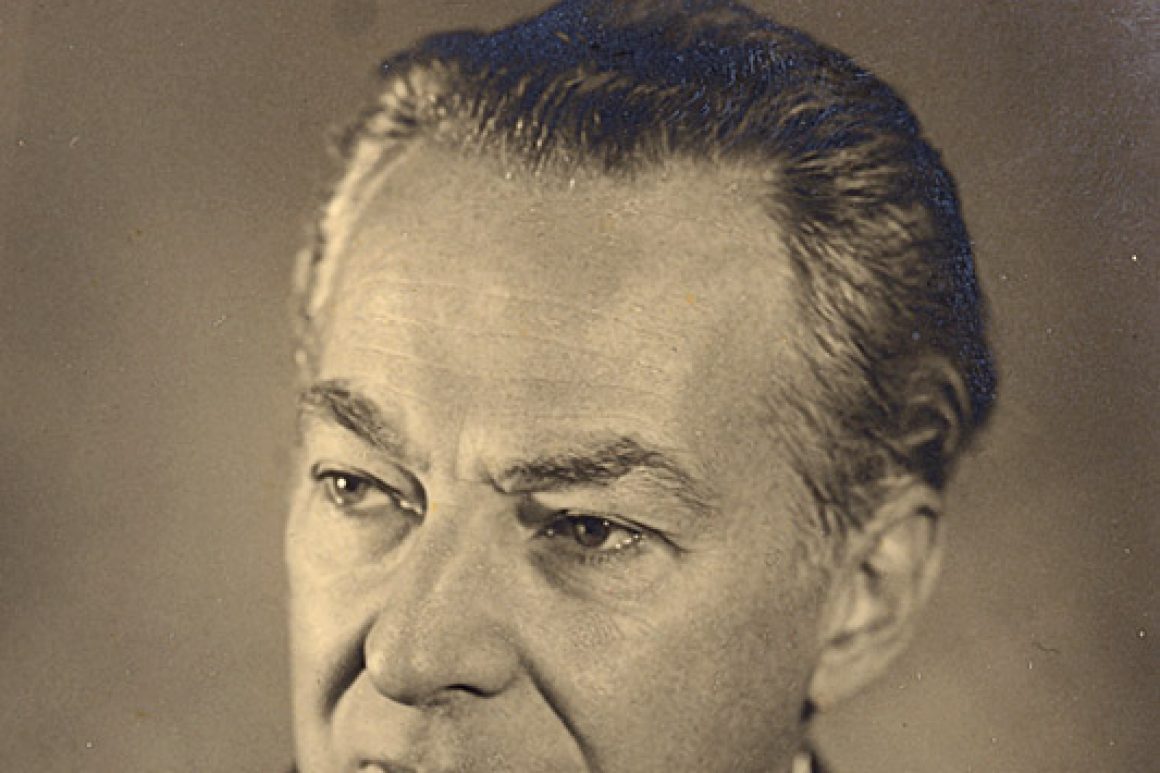

Sohn Der heute in Haifa lebende Sohn der Familie, Jochanan Asriel, war mit seinen Töchtern Naomi und Ruth und zwei Enkeln angereist. Bei einer kleinen Zeremonie sagte er: »Ich freue mich, dass diese Steine nun an das furchtbare Unrecht erinnern, das von den Nationalsozialisten verübt wurde. Möge so etwas nie wieder passieren.«

Der 1924 in Berlin geborene Sohn konnte 1940 mit der Jugendaliyah entkommen. Eine dänische Frauenhilfsorganisation hatte ihm im Februar 1940 zur Flucht nach Dänemark verholfen. Nach der zwischenzeitlich erfolgten Besetzung Dänemarks gelangte er im Dezember 1940 mit einer Gruppe von 50 Jugendlichen nach Palästina. Noch heute erinnert sich Jochanan Ariël genau an die Abfahrt vom Anhalter Bahnhof nach Dänemark, er war damals 15 Jahre alt: »Hier habe ich meine Eltern zum letzten Mal gesehen.«

Verein Davisco Asriel hatte von 1930 bis zur Auflösung durch die Nationalsozialisten im Juli 1939 als Vorsitzender des Israelitisch-Sephardischen Verein zu Berlin fungiert. Diese Vereinigung war 1905 von mehrheitlich aus Istanbul stammenden Sefarden gegründet worden. In der Lützowstraße 111 mietete der Verein eine größere Wohnung, die zur Privatsynagoge umgestaltet wurde.

Jüdische Kaufleute gehörten zu den ersten türkischen – damals noch osmanischen – Einwanderern, die sich ab Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin niederließen. Erste Station war dabei nicht selten Wien, wo bereits seit dem 18. Jahrhundert eine türkisch-israelitische Gemeinde existierte. Dies galt auch für die Familie Asriel, die bereits in Wien etabliert war, bevor sich die Kaufmannsbrüder Asriel 1908 im Berliner Handelsregister als »Türkische Kaufleute« registrieren ließen.

Zuwanderung Während und nach dem Ersten Weltkrieg kamen weitere Juden aus der Türkei nach Deutschland. Hierzu gehörten die Eltern des heutigen Gemeindeältesten der Jüdischen Gemeinde Berlin, Isaak Behar, Lea und Nissim Behar, die 1915 nach Berlin zogen. Anfang der 20er-Jahre gehörten etwa 150 Familien dem Verein an. Seit 1915 wurde in den Vereinsräumen jüdischer Religionsunterricht nach sefardischem Ritus durchgeführt. Auch Jochanan Asriel wurde dort auf seine Barmizwa vorbereitet.

In der Zwischenkriegszeit bildete der Verein – nach dem Niedergang der traditionsreichen portugiesischen Gemeinde in Hamburg – die damals größte sefardische Gemeinde in Deutschland. Gleichzeitig stellten die etwa 500 türkischen Juden zu Beginn der 30er-Jahre mehr als die Hälfte der in Berlin lebenden türkischen Staatsangehörigen. In anderen Worten: Die erste Einwanderergeneration aus der Türkei war mehrheitlich jüdisch. Türkisch-jüdische Geschäftsleute aus dem Kreis des Israelitisch-Sephardischen Vereins waren gleichfalls aktive Mitglieder der im Dezember 1927 gegründeten Türkischen Handelskammer für Deutschland, der auch Davisco Asriel angehörte.

Verfolgung Die nach Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 einsetzende Judenverfolgung traf auch türkische Juden. Aus Rücksicht auf außenpolitische Belange wurden ausländische Juden zunächst jedoch von einer Reihe antijüdischer Maßnahmen ausgenommen. Als im Anschluss an die Pogromnacht im November 1938 mit der »Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben« der systematische Raub jüdischen Eigentums begann, konnte sich der Geschäftsführer der Firma Asriel gegenüber den deutschen Behörden darauf berufen, dass der Inhaber »zwar Nichtarier, aber türkischer Staatsbürger« sei.

Als fatal sollte sich jedoch erweisen, dass die Türkei ab Mitte der 30er-Jahre zahlreichen ihrer im Ausland lebenden jüdischen Staatsbürger die Staatsangehörigkeit und damit den Schutz entzog. Zudem untersagten die türkischen Gesetze ehemaligen Staatsbürgern zeitlebens eine Rückkehr in die Türkei. So konnten von den insgesamt über 750 türkischen Juden, die 1933 in Deutschland lebten, nur eine knappe Handvoll in die Türkei zurückehren.

Vergeblich versuchten im Jahr 1941 einige der ausgebürgerten türkischen Juden, sich die Wiederaufnahme in den türkischen Staatsverband zu erkaufen und in die Türkei zurückzukehren. Dies geht aus dem Protokoll eines Gestapoverhörs mit Davisco Asriel vom 20. Januar 1942 hervor. Vier Tage später wurde er deportiert.

Die Autorin ist Turkologin und Historikerin. Sie ist Verfasserin der Studie »Die Türkei, die Juden und der Holocaust« (Assoziation A, 2008)