Den Namen »Hotel Silber« hörte Charlotte Isler vor zehn Jahren zum ersten Mal. Die Bekanntschaft mit diesem Haus, ab 1936 Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei der Nationalsozialisten (Gestapo) in Stuttgart, blieb der Jüdin, die 1939 als 14-Jährige mit ihrer Familie in die USA emigrieren konnte, erspart. Und doch sollte dieser Ort des tödlichen NS-Terrors in ihrem späten Leben noch eine besondere Bedeutung erlangen – als historisches Zeugnis, um dessen Erhalt gekämpft werden musste.

Seit sie 2008 ihre ehemalige Vaterstadt besuchte, weil hier für ihre in Theresienstadt umgekommene Großmutter Siegmunde Friedmann ein Stolperstein verlegt worden war, unterstützte sie den Kampf der Bürgerinitiative »Lern- und Gedenkort Hotel Silber« mit Appellen an politisch Verantwortliche. Nun ist die 94-Jährige wieder aus New York nach Stuttgart gekommen: zur Eröffnung dieses Bollwerks gegen drohende Geschichtsvergessenheit, als Gast der Stadt und als Zeitzeugin.

rundgang Das Grauen bleibt den Besuchern schon auf den ersten Metern beim Rundgang durch die Ausstellung nicht erspart. »Misshandlungen und Schläge bis zur Bewusstlosigkeit gehörten zum Üblichen. Die Blutspritzer an den Wänden und in den drei Zellen waren Zeugen.« »Schrecklich, ganz schrecklich«, murmelt Charlotte Isler leise, als sie dieses Zitat des Häftlings Hans Ballmann liest. Zu diesen sogenannten Verwahrzellen, Schauplatz von Folter bis hin zum Mord, führte einst eine Wendeltreppe, wie die Beschriftung an einer Wand im Eingangssaal verrät.

Als »einen der schrecklichen Orte in der Stuttgarter Geschichte« bezeichnete Fritz Kuhn (Grüne), Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Baden-Württembergs, das Hotel Silber, das mit einer Dauerausstellung an die Opfer erinnert und die Täter nicht schont – 73 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur.

Bereits 1928 zog

die politische Polizei

in das Hotel ein.

»Diesen lange fälligen Erinnerungsort einzurichten, ist auch ein Zeichen gegen das Wiederaufkommen von menschenfeindlichem und totalitärem Gedankengut«, betont Kuhn. »Erinnerung kann verhindern, dass Verbrechen sich wiederholen.« »Aber warum hat es so lange gedauert?«, fragt Harald Stingele von der Initiative Lern- und Gedenkort.

Bombenangriff Der Name »Hotel Silber« geht tatsächlich auf das Hotel zurück, das Heinrich Silber 1873 hier eröffnete. Doch mit dem Verkauf an das Land Württemberg endete 1919 die Ära von Gastlichkeit und Geselligkeit. 1928 zog das Polizeipräsidium mit der Politischen Polizei ein, die 1936 in Geheime Staatspolizei umbenannt wurde. Ein Bombenangriff im September 1944 zerstörte nur Teile des Hauses, im Mai 1945 zogen die Beamten des Stuttgarter Polizeipräsidiums hier ein. Sie nutzten bis 1948 auch noch die Zellen der Gestapo im Keller.

Als das Innenministerium 1988 einzog, wurde eine Gedenktafel für »die Opfer von Terror und Gewalt« angebracht. Nicht außen an der Fassade, sondern im Eingangsbereich. »Bewusst versteckt«, monierten seit Jahren geschichtsbewusste Bürger, die eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Stuttgart vermissten und einklagten.

Qurtier-Neuordnung Und dann sollte plötzlich das ganze Haus verschwinden, plattgemacht und geschleift werden für die ehrgeizigen Pläne des Kaufhauses Breuninger zur Neuordnung des Quartiers mit einem 60.000 Quadratmeter umfassenden Hotel-, Büro- und Einkaufspalast. Das Hotel Silber war störend im Weg. Und der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Schuster (CDU) assistierte: Vom historischen Gebäude sei doch sowieso nichts mehr übrig. Was so nicht stimmte.

Der Widerstand, an der Spitze der Architekt Roland Ostertag, die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, SPD-Politiker und viele Bürger, war und blieb hartnäckig. Bis 2011 die neue grün-rote Landesregierung als Besitzerin der Immobilie grünes Licht für Erhaltung und Umwidmung gab und 2016 Land und Stadt, ebenfalls grün regiert, die Vereinbarung von Finanzierung und Organisation unterschrieben.

Investition Das Land hat 4,5 Millionen Euro investiert, die Gestaltung wurde dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg anvertraut. »Ein bundesweit einmaliges Projekt«, rühmt dessen Direktor Thomas Schnabel das Museum, in dem Ausstellungsleiterin Paula Lutum-Lenger die Entwicklung der Polizei in Württemberg von der Weimarer Republik über den Terror des NS-Regimes bis zum

Neuanfang nach 1945 dokumentiert. »Mit einer bedrückenden Kontinuität in der Opferverfolgung«, betont Lutum-Lenger. Die Gedenktafel hat hier wieder ihren Platz gefunden. Was mit der Inschrift »Opfer von Terror und Gewalt« sehr pauschal umschrieben ist, erleben Besucher als Einzelschicksale, die erschüttern, die wütend und immer noch ratlos machen. »Wie war es möglich, wie konnte es so weit kommen?«, fragt auch Charlotte Isler vor den Zeugnissen der Unmenschlichkeit.

Bürokratie Die kalte Sachlichkeit seelenloser Bürokratie prägt ganz bewusst die Dauerausstellung im ersten Stock des Hauses. Jeder Raum ein Büro mit Aktenschränken und einem Schreibtisch, auf dem Dokumente keinen Zweifel daran lassen, was in der Gestapo-Zentrale geschah. Tatorte der Schreibtischtäter wie Walter Stahlecker, der zwischen 1934 und 1936 hier Chef war und später als Befehlshaber der Einsatzgruppe A die Ermordung von mehr als 200.000 deportierten Juden im Baltikum verantwortete.

Partisanen haben Walter Stahlecker 1942 liquidiert. Aber 14 andere Gestapo-Mitarbeiter setzten ihren Dienst nach 1945 ungehindert bei der Stuttgarter Kriminalpolizei fort. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass, wie ebenfalls hier dokumentiert, 1949 die Polizei ohne Durchsuchungsbefehl ein Lager für Displaced Persons in Stuttgart stürmte. Dabei kam ein Überlebender der Schoa aus Polen ums Leben.

Eine Postkarte ist das

letzte Lebenszeichen von Lina Hatje aus Laupheim im Jahr 1943.

In diese Gestapo-Zentrale wurden am 10. November 1938, dem Morgen nach der Pogromnacht, viele jüdische Bürger verschleppt und inhaftiert. Auch der Großvater und der Vater von Henry Kandler (89), der einmal Heinz Kahn hieß und jetzt ebenfalls als Zeitzeuge zur Eröffnung aus New York angereist ist.

Für den Vater hieß die nächste Station Dachau, wie Kandler bei einem Zeitzeugengespräch schildert. Der Kindertransport nach England sicherte den Söhnen das Überleben, die Emigration zum Glück auch den Eltern. »Aber acht Familienmitglieder wurden ermordet, unter anderem die Großmutter in Auschwitz, der Großvater in Theresienstadt.«

Rettung Auch der Vater von Charlotte Isler wurde am 10. November abgeholt, doch die Gestapo-Zellen blieben ihm durch glückliche Umstände erspart. Rettung brachte Eltern und Kindern 1939 die Emigration, Großmutter, Tante und deren Familie wurden Opfer des Holocaust.

Eine Postkarte ist das letzte Lebenszeichen von Lina Hatje aus Laupheim im Jahr 1943. Vor der Deportation der Württemberger Juden 1941 nach Riga konnte sie noch ihr nichtjüdischer Ehemann schützen. Doch am 23. Dezember 1942 wurde sie abgeholt und ins Hotel Silber gebracht, weil sie angeblich die Weihnachtsgans des Nachbarn vom Balkon gestohlen hatte. Eine böswillige und judenfeindliche Verleumdung, die ihr Todesurteil bedeutete: Lina Hatje wurde 1943 in Auschwitz ermordet.

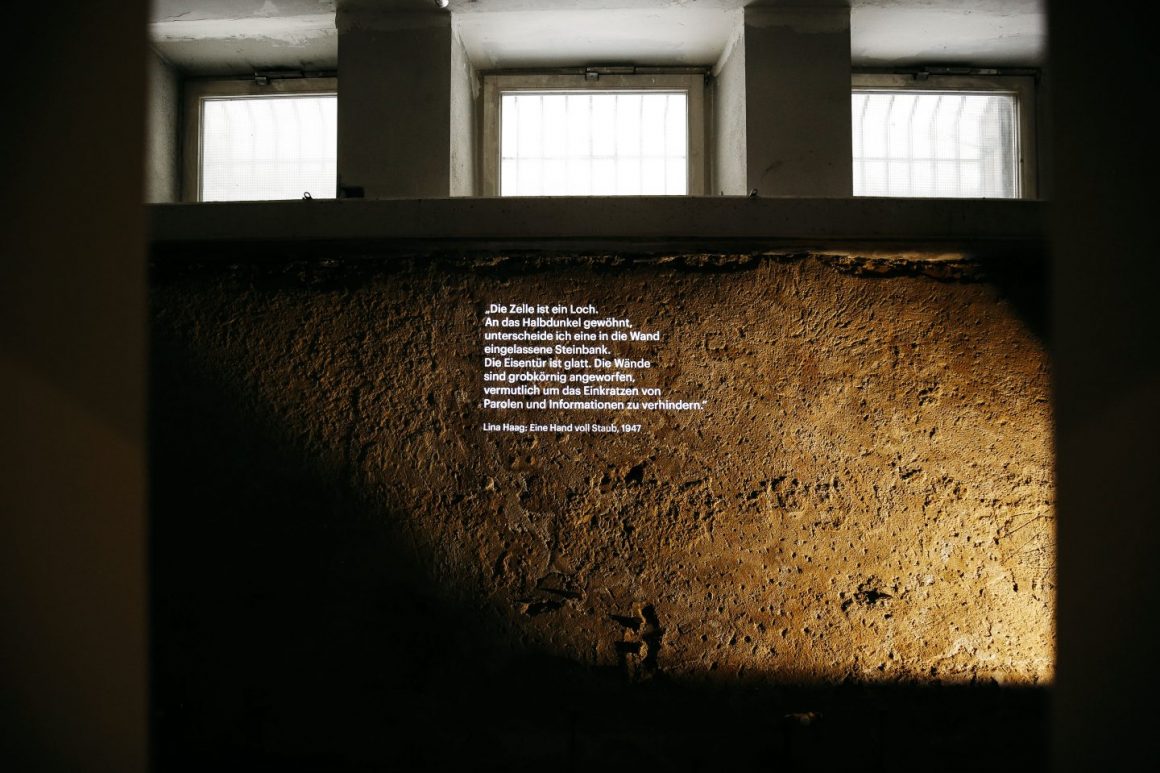

wendeltreppe Die Wendeltreppe zu den Zellen im Keller gibt es längst nicht mehr, eine Ahnung vom »dunklen Loch«, so die hier inhaftierte Lina Haag in ihren Erinnerungen, vermittelt nur der Blick in die Zelle durch ein Guckloch in der Mauer. Vier Menschen wurden hier an Ort und Stelle umgebracht. Darunter die Jüdin Else Josenhans, die am 10. April 1945 erhängt wurde. Der Täter wurde vom Militärgericht 1948 zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und war doch nach wenigen Jahren wieder frei. Vor Kurzem wurde die Straße hinter dem Hotel Silber nach Else Josenhans benannt.

»Wie konnte es geschehen, dass eigentlich anständige Deutsche zu diesen Verbrechen fähig waren?«, stellt Charlotte Isler die Frage nach dem Unbegreiflichen. »Aber es ist gut, dass es dieses Haus gibt. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Menschen wirklich etwas daraus lernen.«