Ein warmer Sommertag in München. Während die Sonne die Isar glitzern lässt, ist es in der Kirche am Ufer angenehm kühl. Ein Glück für die Männer, die hier schuften: St. Lukas wird aufwendig saniert. Die Säulen im Kirchenschiff sind teilweise durch Pressspanplatten geschützt, das Gestühl ist mit Plastikplanen abgedeckt, Stahlgerüste sichern die Baustelle und ermöglichen Arbeiten in der Höhe des Sakralbaus. Am Boden fehlen Fließen – nach Abschluss der Maßnahme sollen alle 14.610 Kacheln aufgearbeitet sein und wieder verlegt werden. Zudem werden auf mehr als 7000 Quadratmetern Putz und Farbe erneuert, die Kuppelschalen restauriert und vieles mehr. Ein Mammutprojekt.

Doch dem Mann, der an diesem Vormittag die Baustelle besucht, geht es um ein ganz anderes Gebäude. Sven Bittner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege nutzt St. Lukas quasi als Schlüssel, um mehr über die ehemalige Münchner Hauptsynagoge zu erfahren. Beide Gebäude wurden im 19. Jahrhundert nach Entwürfen des Architekten Albert Schmidt errichtet. Die Sanierung von St. Lukas, vor allem die Gerüste im Innern, sind Bittners Chance, um den Steinen ganz nah zu kommen.

Nach gut zwei Stunden wird er über Schmidt einen Satz sagen, der nur beim ersten Hören witzig klingt: »Mit der Art, wie er gebaut hat, trieb er jeden Bauleiter in den Wahnsinn.« Dabei nickt Bittner anerkennend.

Lange Zeit gab es keine Zeugnisse mehr. Bis vor zwei Jahren

Die Kirche entstand in den 1890er-Jahren. Gut ein Jahrzehnt, nachdem Albert Schmidts Ideen für die Hauptsynagoge der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) unweit des Lenbachplatzes verwirklicht wurden. Dieses Bethaus haben die Nazis 1938 zerstört. Außer einigen Bildern, Artikeln, persönlichen Erinnerungen und schriftlichen Quellen gab es lange Zeit keine Zeugnisse mehr. Bis vor zwei Jahren.

Ein sensationeller Fund an Münchens Stadtgrenze. In der Isar wurden Steine der einstigen Hauptsynagoge entdeckt. Mehr als 600 Tonnen sind bis heute geborgen worden.

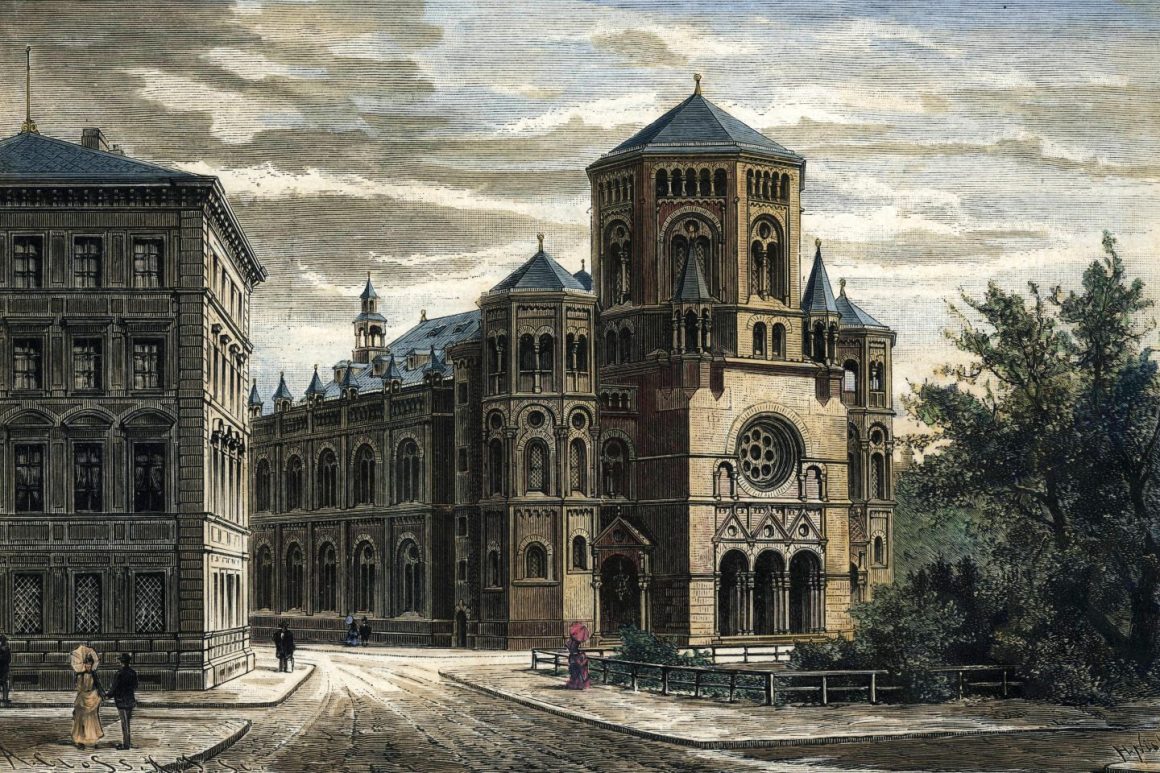

Das große Bethaus stand einst an der Herzog-Max-Straße. Auch wer nur eine Abbildung sieht, staunt ob dieses mächtigen Bauwerks. Am 9. Juni 1938 begann seine vollständige Zerstörung, beschleunigt durch Sprengladungen. Diese Schleifung war die erste ihrer Art – und für jene, die hellhörig waren, ein düsteres Vorspiel dessen, was im November folgen sollte. Den Befehl zum Abriss hatte Hitler persönlich erteilt, unmittelbar nachdem er am 7. Juni das benachbarte Künstlerhaus besucht hatte.

Mehr als 600 Tonnen Steine der ehemaligen Synagoge wurden aus der Isar geborgen.

Der Oberbürgermeister der »Hauptstadt der Bewegung« hatte die Israelitische Kultusgemeinde über die Anordnung informiert – einen Tag, bevor die Bagger anrückten. Den Abbruch besorgte die Baufirma Leonhard Moll; anstelle der Synagoge wurde ein Parkplatz errichtet. 85 Jahre später, im Sommer 2023, tauchen ihre Steine wieder auf. Mehr als 400 sind es zunächst – nochmals rund 100 wurden schließlich im Januar dieses Jahres aus dem Fluss gerettet.

Plötzlich kommt ein Stein zum Vorschein – mit Schriftzeichen darauf

Die Maßnahmen der Stadtwerke laufen in jenem Juni 2023 schon einige Zeit. Bei der Großhesseloher Brücke, einer Eisenbahnbrücke im Süden, wird das Isarwehr saniert und neu gebaut – ein Projekt für besseren Hochwasser- und Umweltschutz. Auch die Spundwände aus den 50er-Jahren müssen weichen. Bagger holen das Gestein ans Ufer. Anspruchsvoll, gewiss, doch Routine. Bis plötzlich ein Stein zum Vorschein kommt – mit Schriftzeichen darauf.

Plötzlich fällt den Arbeitern ein Stein mit Schriftzeichen auf. Sie melden den Fund den Verantwortlichen der Stadtwerke, auf deren Baustelle er zutage tritt. Noch am Ufer ergibt eine schnelle Online-Recherche: Die Inschrift ist Hebräisch. Das Kulturreferat wird informiert – und von dort geht die Nachricht unmittelbar an Charlotte Knobloch. »Als ich die ersten Fotos gesehen habe, gab es für mich keinen Zweifel mehr: Diese Steine sind ein Teil der jüdischen Geschichte Münchens«, erinnert sich die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde. »Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass Fragmente der alten Hauptsynagoge erhalten sind – geschweige denn, dass wir sie zu Gesicht bekommen.«

Die Münchnerin, Jahrgang 1932, hat die Synagoge als Kind zusammen mit ihrer Großmutter besucht. »Das Gebäude erschien mir riesig.« Tatsächlich bot es Platz für 1000 Männer und 800 Frauen. Die Hauptsynagoge, deren Planung bis in die 1860er-Jahre zurückreichte und deren Grundstein 1883 gelegt wurde, verschaffte der Gemeinde nicht nur den so dringend benötigten Raum – sie verlieh dem jüdischen Leben der Stadt zugleich eine neue Dimension.

Das Gebäude selbst war eine Attraktion, bald beliebtes Postkarten-Motiv und fortan ein architektonisches Aushängeschild der Stadt. Ein zähes Hin und Her hatte es im Vorfeld noch mit dem Magistrat bei der Suche nach einem geeigneten Platz für das Gebäude gegeben. Bis König Ludwig II. im Jahr 1882 Tatsachen schuf und eines der begehrten innerstädtischen Grundstücke gegenüber der Maxburg bereitstellte. Für 300.000 Mark.

Es war damals die drittgrößte Synagoge Deutschlands

All die hitzigen Debatten waren vergessen, als am 16. September 1887 das prächtige Haus seine Pforten öffnete. Die Zeitungen schrieben von einer »köstlichen Perle«, Vertreter von Stadt und Staat gaben sich beim Festakt die Ehre, und auch nichtjüdische Bürger wollten einen Blick ins Innere werfen. Es war damals die drittgrößte Synagoge Deutschlands. Einer der ersten Gäste – Privileg des Monarchen – war Prinzregent Luitpold. Bereits zwei Monate zuvor hatte er das Bauwerk besichtigt und seiner »Anerkennung über die Großartigkeit des Bauwerks rückhaltlosen Ausdruck« verliehen, wie der Stadtchronist gewissenhaft vermerkte.

Die Kultusgemeinde hatte Albert Schmidt mit den Entwürfen beauftragt; der Architekt überzeugte mit seinem neuromantischen Stil. Nach seinen Plänen entstanden in der Stadt nicht nur die Hauptsynagoge und St. Lukas, sondern auch die Alte Börse und der Löwenbräukeller. Bei der evangelischen Pfarrkirche ist die einheitliche Handschrift allerdings am augenfälligsten. Auch deshalb war Denkmalpfleger Bittner auf der Baustelle. Wer Herkunftsort und Verarbeitung des Materials dort kennt, weiß mehr über das Gebäude an sich – und kann Rückschlüsse auf die Hauptsynagoge ziehen.

Bei einem Besuch in der IKG im vergangenen Jahr gilt das Interesse der Wissenschaftler jedoch vor allem dem Stein mit der Darstellung der Gesetzestafeln. Er bildete einst den oberen Abschluss des Aron Hakodesch, des Toraschreins. Rund 600 Kilo schwer, recht gut erhalten und das symbolträchtigste Stück, das – bislang – geborgen wurde. Die Experten des Landesamts rätseln, woher der devonische Kalkstein stammen könnte, um den es sich »nach aller Voraussicht« handelt. Im Blickpunkt stehen derzeit Steinbrüche in Hessen (Lahn-Dill-Gebiet), Oberfranken und Thüringen.

»Chance, die Geschichte dieses monumentalen Baus in der Altstadt umfassend zu rekonstruieren und darzustellen«

Die Stadt München hat ihr Jüdisches Museum mit der Erforschung des Schatzes beauftragt, der insgesamt mehr als 600 Tonnen auf die Waage bringt und heute an einem nicht-öffentlichen Platz auch vor Umwelteinflüssen gesichert untergebracht ist. Dabei kooperiert das Haus mit dem Landesamt. Den Fund betrachte man als »Chance, die Geschichte dieses monumentalen Baus in der Altstadt umfassend zu rekonstruieren und darzustellen«, teilt das Museum mit. Dies sei »umso wichtiger, als die Stadtverwaltung 1938 aktiv am Abriss der Synagoge beteiligt war«.

Das Gebäude war ein Postkartenmotiv – architektonisches Aushängeschild der Stadt.

Die Firma Moll hatte die Überreste des Bauwerks im Sommer 1938 zunächst auf ihr Werksgelände verfrachtet. Nach dem Krieg stellte sie es der Landeshauptstadt zur Verfügung, die es 1956 bei Arbeiten zum Hochwasserschutz als »Füllmaterial« am Isarwehr verwendete. Ein Akt, der von heftiger Pietät- und Respektlosigkeit zeugt. Verbaut wurden damals auch andere Steine, etwa Kriegsschutt von Profanbauten. Deshalb ist das Museum gemeinsam mit dem Landesamt derzeit damit beschäftigt, die Funde zu sichten und zu dokumentieren.

»Blick in eine Vergangenheit, die niemals in Vergessenheit geraten darf«

Der Stein mit der Darstellung der Gesetzestafeln ist seit einiger Zeit im Foyer der neuen Hauptsynagoge »Ohel Jakob« am Jakobsplatz zu bestaunen. Er öffne den »Blick in eine Vergangenheit, die niemals in Vergessenheit geraten darf«, liest man in der Erläuterung.

Dieser Appell gilt nicht nur für die Erinnerung an die Vernichtung des Bethauses vor 87 Jahren. Für Charlotte Knobloch ist die Rückkehr gerade dieses Steins auch deshalb von enormer Bedeutung, weil die Kultusgemeinde im Sommer 1945 eben nicht neu-, sondern wiedergegründet wurde. Das ist ein wichtiger Unterschied.

»Die Traditionslinie geht zurück bis 1815. Alle Relikte, die aus dieser Zeit kommen, sind deshalb besonders wertvoll, und für gerettete Teile unserer alten Hauptsynagoge gilt das noch mehr. Sie zeigen uns ein Stück unserer eigenen Geschichte.«