Silke P. hat heute Geburtstag, doch zum Feiern ist der 53-jährigen Berlinerin nicht zumute. Sie ist auf das Tempelhofer Feld gekommen, um zu gedenken, um mehr zu erfahren über das, wovon sie am 7. Oktober 2023, ihrem 51. Geburtstag, in den Nachrichten gehört hat: das Massaker auf dem Nova-Festival im Süden Israels. Silke P. wird ausgebrannte Autos sehen, Thermosflaschen, Kleidung, Campinghocker, sie wird Namen junger Menschen lesen, sie wird in das Grauen eintauchen, das um 6.29 Uhr am Morgen über sie kam.

»Als ich 51 wurde, ist dieser Überfall auf Israel passiert«, sagt sie, »und das hat mich seitdem verfolgt.« Dieser Tag gehe ihr nicht mehr aus dem Kopf. Er habe sie so sehr getroffen, dass in ihr ein Umdenken begann. Ein Prozess, der sie ihre Meinung zum Nahen Osten hinterfragen ließ: »Ich habe immer hinter den Palästinensern gestanden, mich für ihre Sache eingesetzt, aber am 7. Oktober 2023 habe ich mein Palästinensertuch in den Müll geworfen.« Sie pausiert kurz und ergänzt dann: »Ich habe es vorher noch zerrissen, damit es nicht jemand herausholt und wiederverwendet.«

Silke ist eine der ersten Besucherinnen der Ausstellung Nova Music Festival Exhibition in den Hallen des ehemaligen Tempelhofer Flughafens. Sie ist eine der wenigen, die sprechen möchte – die meisten wollen lieber für sich sein und keine Fragen beantworten.

Den Opfern des Überfalls sollen Gesichter gegeben werden

Zum ersten Mal ist die Ausstellung in Europa zu sehen. Zuvor wurde sie bereits in Tel Aviv, New York, Los Angeles und Buenos Aires gezeigt. Sie erinnert an die mehr als 378 Menschen, die am 7. Oktober 2023 beim Nova-Festival nahe Re’im von Hamas-Terroristen ermordet wurden, und an die von dort Verschleppten. Den Opfern des Überfalls sollen Gesichter gegeben werden. Wie das von Shani Louk, der 22-jährigen jungen Frau, die gekommen war, um einfach nur zu tanzen, um frei zu sein, und die auf dem Nova ermordet wurde.

Mit jedem Raum kommen die Besucher der Angst und dem Schrecken näher, wächst die Trauer.

Freiheit und Ausgelassenheit stehen am Anfang eines rund eineinhalbstündigen Rundgangs. Ein Film zeigt unbeschwerte Menschen beim Tanzen, die erzählen, dass dieses Festival als besonders friedlich gelte. Dann stoppt die Musik, eine Sirene ist zu hören und die Rufe: »Zewa Adom! Roter Alarm! Schnappt euch eure Sachen und verlasst diesen Ort!«

Mit jedem Raum kommen die Besucher der Angst und dem Horror näher, wachsen die Fassungslosigkeit und die Trauer über das, was in Re’im geschehen ist.

André Q. wischt sich Tränen aus dem Gesicht: »Es gab niemanden auf dem Festival, der nicht gelächelt hat«, sagt er über eines der Videos. Der 63-Jährige mit zusammengebundenem schlohweißen Haar habe früher selbst viel gefeiert. »Im Tresor und E-Werk«, erzählt er. »Man denkt, man hat sich vorbereitet, aber nichts kann einen auf das hier vorbereiten.«

Als André Q. vom 7. Oktober erfuhr, habe er sofort an ein anderes Datum denken müssen, das in seiner kalendarischen Abkürzung ins traurige Weltgeschehen eingegangen ist: den 11. September 2001. »Beim Attentat in New York haben wir unsere Tochter gebeten, den Fernseher nicht anzumachen.« Diesmal hatte er denselben Instinkt – aber sie ist erwachsen, und er könne sie nicht mehr beschützen vor Bildern. »Warum tun Menschen das einander an?«, fragt er sich laut.

Ein großes Polizeiaufgebot begleitet diese besondere Ausstellung

Vielleicht werden sich die Besucher, die am Nachmittag der Ausstellungseröffnung vor den Hallen in Tempelhof stehen, später ähnliche Fragen stellen. Geduldig und ruhig warten sie in einer langen Schlange, passieren die strengen Sicherheitskontrollen. Ein großes Polizeiaufgebot begleitet diese besondere Ausstellung, die an dem Tag eröffnet, an dem eine antisemitische Demonstration auf dem Alexanderplatz angekündigt ist – fünf Kilometer entfernt. Später wird sie verboten werden.

Musik, Schüsse und Schreie, dazwischen Geschrei auf Arabisch – vor diesen Geräuschen hatte Susanne L. Angst, wie sie zugibt. »Ich habe extra Ohropax mitgenommen, falls es mir zu viel wird«, sagt die 55-jährige Berlinerin, die im zweiten Raum der Ausstellung steht. Ihre Familie komme aus Ungarn, sagt sie, ein Teil lebe in Berlin, der andere in Israel. »Wo sollen wir denn hin?« Sie verstehe nicht, wie man diese Angriffe feiern oder rechtfertigen könne. »Jeder muss doch sehen, dass diese Opfer hier nichts mit der Politik von Netanjahu zu tun haben.« Sie habe eine Kollegin, die auf ihrem Rucksack einen Regenbogenflagge-Pin trage und auf ihrer Trinkflasche einen Palästinenser-Flaggen-Aufkleber. »Ich wünschte, sie würde hierherkommen, diese Bilder sehen und die Geschichten hören.«

Auch Katrin Grobe kennt Antisemitismus aus ihrem Alltag. Die Dresdner Sozialarbeiterin ist extra wegen der Ausstellung nach Berlin gekommen. »Ich wollte das alles sehen«, sagt sie und meint nicht nur die Ausstellung, sondern auch die anderen Gedenkorte.

Einige bleiben lange stehen, andere setzen sich auf Bänke, weinen leise.

»Ich war vor fünf Jahren während der Pandemie auf einem Rave in einem Wald bei Dresden, als zwei Menschen mit Messern attackiert wurden.« Das sei damals schon schlimm gewesen, die Schreie in der Nacht. »Aber das hier ist ein wahrer Albtraum.« Sie erzählt von Antisemitismus im Alltag, von Graffiti in Dresden, vom Unverständnis vieler in ihrem Umfeld. »Ich bemerke in Sachsen einerseits Verständnis für Israel, aber keines für Juden.« Gleichzeitig werde stolz behauptet, Antisemitismus gebe es nicht. »Die Graffiti in den Straßen sprechen eine andere Sprache.«

Das Besondere der Ausstellung sind die vielen Original-Gegenstände: die Bar mit dem zersplitterten Kassen-Display, die Zelte, in denen später die Leichen gefunden wurden, Plastik-Toiletten mit Einschusslöchern. In einem hinteren Raum sind Kleidungsstücke und andere private Gegenstände der Opfer ausgestellt. Vertraute Logos auf Basecaps, Shirts und Jeans. Daneben flackern Kerzen. An der Wand die Fotos der Opfer, die Gesichter fast alle jung und fröhlich. Besucher bleiben lange stehen, andere setzen sich auf Bänke, weinen leise oder legen die Hände an die Wände mit den Namen.

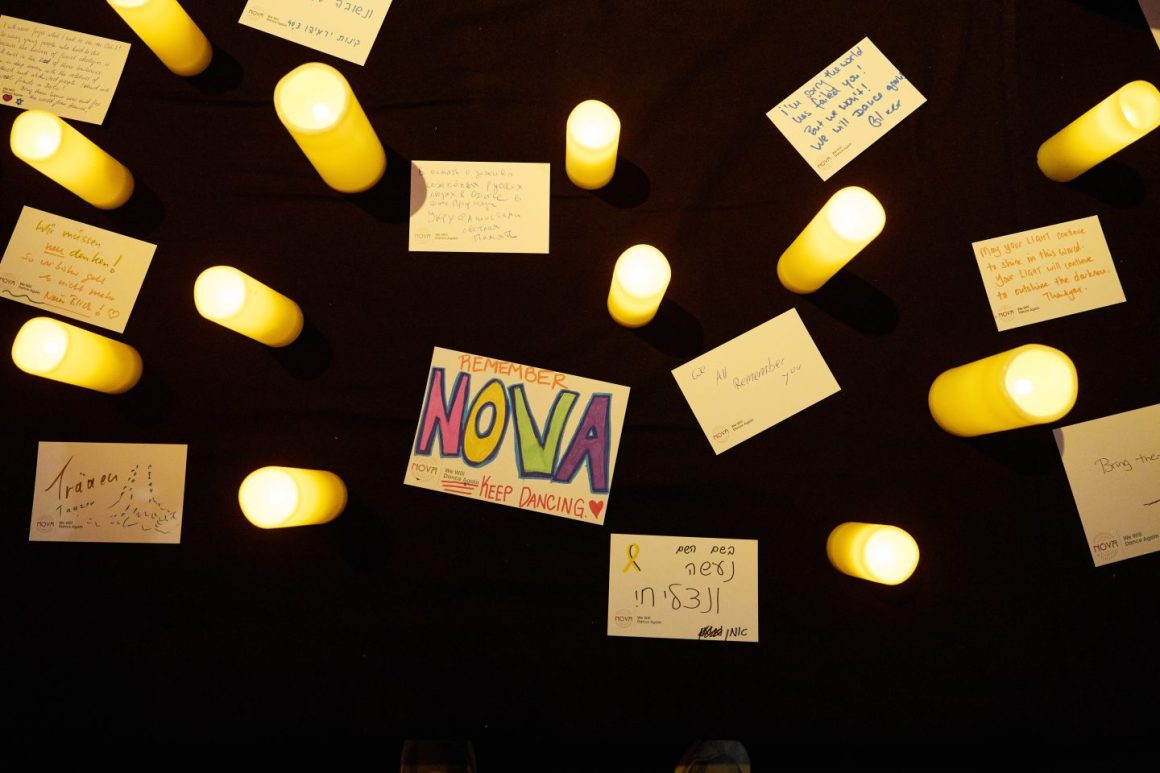

Der dritte Raum ist der stillste. Die Musik ist nur noch leise im Hintergrund zu hören, es gibt keine Projektionen mehr, keine Stimmen, nur ein Meer aus flackerndem Licht. Auf dem Boden liegen Zettel mit handgeschriebenen Botschaften, unterschrieben mit Namen wie Dagmar und Norbert, Lutz und Barbara. Sie haben Sätze geschrieben wie »Wir alle sind eure Hinterbliebenen«, »Am Israel Chai« oder »Möge der Wahnsinn endlich aufhören«.

Auf dem Boden liegen Zettel mit handgeschriebenen Botschaften

Stein Irina H. und Sandro G. stehen im letzten Raum. Bunte Stifte und Steine liegen vor ihnen. Sie warten auf Gedanken, auf Botschaften, vielleicht auf Bilder. Das Paar möchte auch ein steinernes Gedenken dalassen. »Never forget« soll auf ihrem Stein stehen, »Never again« auf seinem. Bevor die beiden Besucher hinausgehen, verharren sie kurz vor einem Bildschirm, auf dem ein Video von Sigal Manzuri, der Mutter zweier ermordeter junger Frauen, zu sehen ist.

»Ich werde keine Mutter mehr sein für Norelle und Noya«, sagt sie, »aber ich rede mit ihnen, jeden Tag. Ich werde mit ihnen leben und gleichzeitig ohne sie leben.« Es sind Sätze, die im Kopf bleiben, im Körper schmerzen. Sätze, die die Besucher mitnehmen auf den Weg zurück in ihren Alltag, der dort beginnt, wo die Ausstellung endet.