Noch im morgendlichen Dämmerlicht war die damals elfjährige Elisabeth Liebermann an diesem Donnerstag, den 10. November, auf dem Weg von ihrem Elternhaus in der Kölner Straße in ihre Schule in der Knapper Straße.

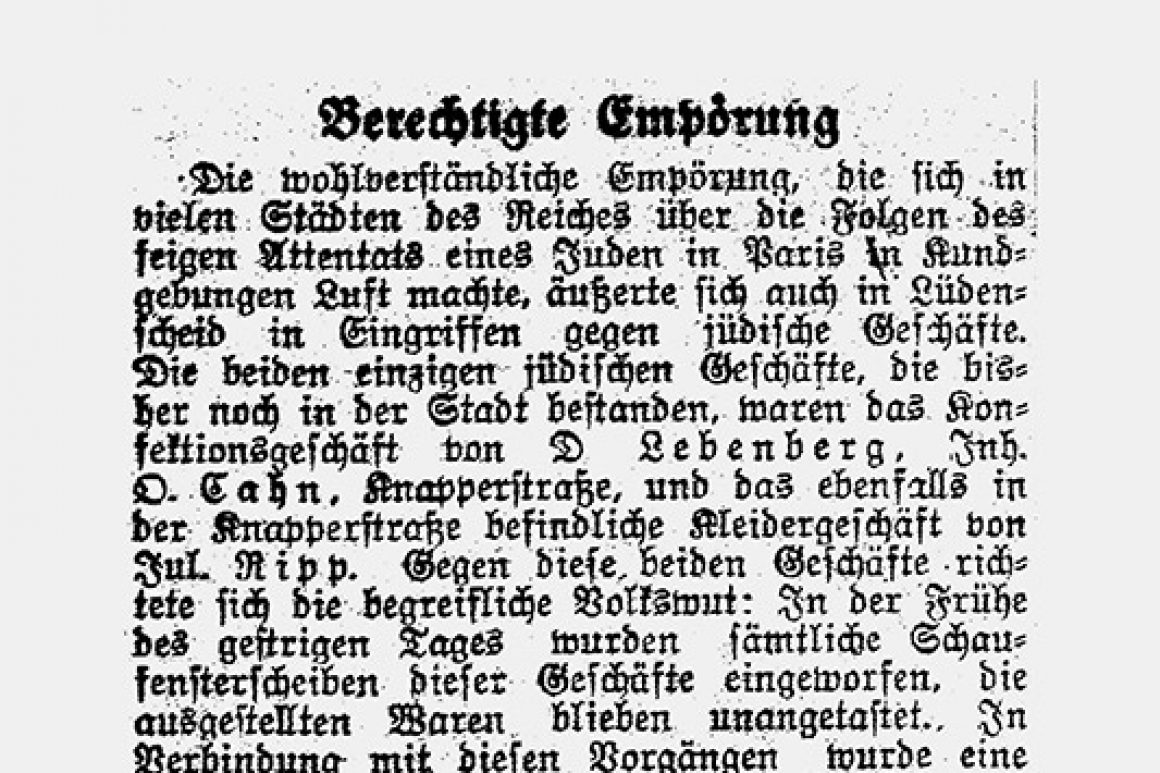

Auf Höhe der heutigen Gaststätte Haus Hulda sah sie mehrere Personen vor dem Geschäft »David Lebenberg« stehen. »In diesem Geschäft wurde Herren- und Damenbekleidung verkauft. Es war ein sehr gutes Geschäft, vieles wurde nach Maß angefertigt«, erinnert sie sich. Sie kannte die Inhaberfamilie Oskar Cahn und seine Frau Irmgard, Enkelin des Firmengründers. Die Cahns waren Kunden im Geschäft von Liebermanns Eltern.

»Ein offener Lastwagen fuhr aus Richtung Straßenstern auf die Knapper Straße und hielt vor dem Geschäft von Lebenberg«, erzählt sie. »Von dem Lastkraftwagen sprangen circa 30 SA-Männer in Uniform. Sie waren mit armdicken Knüppeln und Beilen bewaffnet. Die Menschen vor dem Geschäft liefen zur Seite. Die SA-Leute schlugen Schaufensterscheiben, Türen, Schaufensterpuppen und Vitrinen kaputt.«

Elisabeth war entsetzt. In der Schule habe der Klassenlehrer geraten, darüber zu schweigen. »Kinder, Kinder, erzählt bloß nichts davon. Tut so, als hättet ihr nichts gesehen«, so notierte Jahrzehnte später der Stadtarchivar Dieter Saal den Bericht der Lüdenscheiderin.

verwüstungen Um 15 Uhr war an diesem Tag Gerhard Ameln auf dem Weg zu seiner Geigenlehrerin. »Auf dem an der linken Seite der Knapper Straße gelegenen jüdischen Geschäft ›D. Lebenberg‹ sah er die zerstörten Fensterscheiben und Verwüstungen im Inneren dieses Geschäfts«, vermerkte der Stadtarchivar in einer Aktennotiz. »Vor dem Geschäft standen zwei SA-Leute Wache.«

Die Buchhalterin des Geschäfts »D. Lebenberg«, die im Haushalt der Cahns lebte, erklärte am 10. Juli 1949 an Eides statt: »Am 9. November 1938 wurden die Schaufenster des Mosbach’schen Hauses zerstört.« »Mosbach« hieß das Gebäude, in dem sich das »Lebenberg« befand. »Die Gestapo schloss das Geschäft. Die Inhaber und das Personal durften es nicht mehr betreten. Die Polizei nahm die Schlüssel zum Geschäft an sich. Der Inhaber Oscar Cahn wurde in das KZ nach Oranienburg geschafft. Frau Irmgard Cahn (wurde) vor die Gestapo geladen. Sie kam zurück mit der Nachricht, (…) dass das Haus der ›Partei‹ zum Verkauf überlassen werden müsse.

Wenn Frau Cahn das tue, habe sie die Chance, ihren Mann aus dem Lager zurückzubekommen, sonst nicht.« Die Inhaber des Bekleidungshauses »D. Lebenberg«, Irmgard Cahn, geborene Mosbach, und ihr Mann Oskar, mussten das Haus verkaufen. Dort wurde das Restaurant »Ritter am Markt« als Offizierskasino für den Kasernenstandort eingerichtet. Die Familie Cahn emigrierte über Kuba in die USA.

zeugin Auch ein weiteres jüdisches Bekleidungsgeschäft in Lüdenscheid wurde von den SA-Horden überfallen, die Fensterscheiben des »Geschäfts für Herren-, Burschen- und Kinderbekleidung« von Julius Ripp zerschlagen. Im Rahmen des Wiedergutmachungsverfahrens der Familie Ripp nach dem Krieg erklärte der Hauseigentümer Richard Pohlenz am 8. März 1955 auf Vorladung durch die Stadtverwaltung an Eides statt: »Die Ladeneinrichtung war mein Eigentum. (…) Plünderungen haben nicht stattgefunden, lediglich die Schaufensterscheiben sind bei den Vorgängen in der Kristallnacht im Jahre 1938 zertrümmert worden. Die mir daraus entstandenen Kosten sind später von der Versicherung übernommen worden.«

Dazu gibt es eine Zeugin vom Hörensagen. Gertrud Kaiser berichtete am 11. September 1998: »Aus Gesprächen mit ihrem Vater weiß sie, dass ihr Vater zu den SA-Männern, die am 10.11.1938 die Ehefrau des Juden Julius Ripp, Lina Ripp, geborene Ritter, eine Jüdin, aufforderten, die zertrümmerten Scheiben des Geschäfts ihres Ehemannes, eine Handlung für Herren-, Burschen- und Kinderbekleidung, Knapper Str. 8, aufzufegen, sagte, dass sich die SA-Männer schämen sollten. Der Ehemann von Frau Gertrude Kaiser, Ernst Rudolf Kaiser, (…) wurde damit beauftragt, die in den Morgenstunden des 10.11.1938 bei den Geschäften D. Lebenberg und Julius Ripp zerstörten Fensterscheiben zu erneuern. Frau Kaiser sagte, dass ihre Eltern mit den jüdischen Eheleuten Ripp gut befreundet waren.«

Neben diesen beiden Bekleidungsgeschäften existierte am 10. November 1938 in Lüdenscheid nur noch ein weiteres jüdisches Unternehmen: die Eisen- und Metallhandelsgesellschaft von Salomon und Paula Gobas.

Das Geschäft wurde nicht zerstört, aber Salomon Gobas wurde frühmorgens gemeinsam mit seinen Söhnen Günter und Hans verhaftet. Im Mai 1979 gab Hans Gobas zu Protokoll: »Ich war damals 31 Jahre alt, wohnte im Hause meiner Eltern (…) und arbeitete in der meinem Vater Salomon Gobas gehörenden Schrotthandlung in Lüdenscheid. Am Morgen des 10. November 1938 wurden mein Vater, mein jüngerer Bruder Günter und ich etwa gegen 5 Uhr von zwei uniformierten Beamten der Lüdenscheider Polizei abgeholt. (…) Zwischen 5 und 6 Uhr kamen wir auf der Knapper Straße an dem Textilgeschäft Lebenberg (…) vorbei. Auf dem Bürgersteig lag zersplittertes Fensterglas. Vor dem Textilgeschäft Lebenberg (…) stand eine Anzahl von Personen in ziviler Bekleidung, vermutlich Arbeitnehmer, die auf dem Weg zu ihren Arbeitsstätten waren und sich das ›Scherbengericht‹ besahen. Das Ausmaß der angerichteten Zerstörungen oder sonstige Schäden waren für mich nicht erkennbar, da wir zur Polizeiwache gebracht wurden und (...) nicht stehenbleiben durften.«

stoffgeschäft Hermann Behrend betrieb zusammen mit seiner Ehefrau in der Wilhelmstraße 42 das Stoff- und Bekleidungsgeschäft Robert Stern. Das Geschäft löste er unter Druck der Behörden noch vor dem 9. November 1938 auf. Der damals 55-Jährige Behrend war auch der letzte Vorsteher der jüdischen Gemeinde von Lüdenscheid.

In seinem Tagebuch notierte er: »Ich wurde am Morgen des 10. Nov. um 6 Uhr von 2 Polizisten verhaftet. Die Beamten luden vor meinen Augen ihre Pistolen und machten mich darauf aufmerksam, dass sie bei einem etwaigen Fluchtversuch von der Waffe Gebrauch machen würden. (…) Frau Ripp, die Frau eines Polen, den man eine Woche vorher fortgebracht hatte, schlief bei uns. Die arme Frau war noch Wöchnerin, sie hatte vorher einem netten Jungen das Leben geschenkt. (…) Ich entledigte mich aller Sachen, die ich in den Taschen hatte und ließ mich abführen. Man brachte mich zur Polizeistation, nahm mir Hut, Hosenträger und alles, was ich noch bei mir hatte, ab und steckte mich in eine Zelle im Keller. (…) Herr Oskar Cahn (Inhaber des Geschäfts Lebenberg) und ein Herr Wolff aus Altena waren schon da und blieben mit mir in der Zelle. Die Behandlung während der Haft in Lüdenscheid war sehr gut und ordentlich, die Beamten vom Kommissar bis zum gewöhnlichen Schutzmann waren sehr anständig. Am darauffolgenden Tage wurden aus der ganzen Umgebung noch viele Glaubensgenossen eingeliefert. Wir waren jetzt wohl 50 Menschen.«

Hermann Behrend wurde wie die Mehrzahl der festgenommenen Juden ins KZ Sachsenhausen/Oranienburg verschleppt. Am 2. Dezember 1938 wurde er nur gegen die Zusicherung freigelassen, auszuwandern. Die Familie konnte ein kubanisches Visum bekommen und reiste später in die USA weiter.

verluste Nach der Pogromnacht löste auch Lina Ripp das zerstörte Geschäft auf, die Lagerbestände wurden mit erheblichen Verlusten verramscht. Sie floh nach Belgien, wo sie Jahre später mit ihrem Mann Julius von alliierten Truppen aus einem Versteck befreit wurde. Beide wanderten 1948 in die USA aus. Den Schrotthandel musste die Familie Gobas im Dezember 1938 zwangsverkaufen. Eine Aktennotiz vom 15. April 1939 vermerkt, dass es in Lüdenscheid keine jüdischen Läden mehr gab: »Sämtliche jüdischen Gewerbebetriebe sind bis zum 31.12.1938 eingestellt worden. Die handelsrechtlichen Eintragungen sind gelöscht.«

Hans Gobas, der mit einer Christin verheiratet war, wurde später ins KZ Theresienstadt gebracht. Seine Eltern, Salomon und Paula, sowie Bruder Günter wurden am 28. April 1942 festgenommen und nach Zamosc in Polen deportiert. Sie wurden vermutlich im Konzentrationslager Majdanek ermordet und später amtlich für tot erklärt.

Von den 134 Juden, die nach 1933 in Lüdenscheid wohnten, wurden 46 ermordet, von 19 ist das Schicksal unbekannt. Die anderen überlebten im Exil. Lediglich ein halbes Dutzend jüdische Lüdenscheider kehrte nach dem Krieg in die Bergstadt zurück.