Das Kaufhaus »Karseboom« in Grevesmühlen kennt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wohl jeder in der nordwestmecklenburgischen Kleinstadt. »Viele Leute haben dort sehr gerne eingekauft, weil sie die Möglichkeit hatten, anschreiben zu lassen«, erzählt Iris Hoffmann-Wiegand. Die Kleinen erhielten im Kaufhaus zweimal im Monat eine kostenlose Kinderzeitung. Und vor Weihnachten gab es in der ersten Etage immer eine große Spielzeugausstellung.

»Die Schlange der Leute reichte bis auf den Marktplatz«, erzählt Hoffmann-Wiegand weiter. Die Lehrerin der »Schule Am Wasserturm« in Grevesmühlen hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit der Geschichte des Kaufhauses und mit seinem Eigentümer beschäftigt. Max Salomon durfte sich im Alter von 27 Jahren in Grevesmühlen niederlassen, baute sein Kaufhaus auf, wurde zu einem angesehenen Bürger seiner Stadt und war Jude.

Schulprojekt Wer Max Salomon war und wie sein Leben im 20. Jahrhundert verlief, das ist jetzt nachzulesen – in einem Schulprojekt. Zehn Lehrer haben sich mit jeweils einer Person beschäftigt, und gemeinsam haben sie nun zehn »Jüdische Biografien« vorgelegt, die im Unterricht in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden können.

Begonnen hatte alles vor zwei Jahren, als Iris Hoffmann-Wiegand gemeinsam mit weiteren Pädagogen aus Mecklenburg-Vorpommern nach Israel reiste und an dem Seminar »Erziehung nach dem Holocaust« in Yad Vashem teilnahm. Daraus entstand die Idee, den Schülerinnen und Schülern im Unterricht jüdisches Leben nahezubringen. Und zwar nicht im Allgemeinen, sondern an ganz konkreten persönlichen Schicksalen.

Iris Hoffmann-Wiegand kann jetzt in Grevesmühlen mit den Kindern zum Gebäude des ehemaligen Kaufhauses »Karseboom« gehen und ihnen zeigen, in welcher Etage damals welche Waren verkauft wurden. »Das ist für die Schüler viel fassbarer, als wenn sie etwas Anonymes über einen für sie fremden Ort lesen.«

Identifikation Die Initiatoren des Schulprojekts wollten einzelnen Juden ein Gesicht geben. Wer waren Marie Bloch, Gertrud Meier-Ahrens, Ruth Lissner, Paul Behrendt, Ludwig Kychenthal, Heinz Rosenbaum, Max Salomon, Richard Siegmann, Georg Wertheim oder Yaakov Zur?

Die Antworten fanden die Pädagogen nach eingehender Recherche heraus: Marie Bloch leitete in Rostock einen Kindergarten, Gertrud Meier-Ahrens praktizierte in Dömitz als Ärztin, Ruth Lissner ging noch zur Schule, als ihre Eltern in Parchim ein Kaufhaus führten, Paul Behrendt war in Pasewalk Chef einer Fabrik für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen, Ludwig Kychenthal arbeitete in Schwerin im Kaufhaus seines Vaters.

Heinz Rosenbaum wollte wie sein Vater in Schwerin Arzt werden, Richard Siegmann war Direktor der Mecklenburgischen Straßen-Eisenbahn Aktiengesellschaft in Rostock, Georg Wertheim baute von Stralsund aus den gleichnamigen Warenhauskonzern auf, und Yaakov Zur ging in Rostock zur Schule, wo die Eltern ein Konfektions- und Schuhgeschäft besaßen.

Hilfestellung »Wir wollen möglichst positive Geschichten erzählen und nicht den Horror von Auschwitz«, sagt Gerd Vorhauer. »Wir versuchen, den Kindern erst einmal normale Geschichten nahezubringen, weil wir wollen, dass die Kinder auch die Kraft erhalten, darüber nachzudenken. Nach dem berühmten Spruch ›Weinen bildet nicht‹ wollen wir eben niemanden an den Rand seiner Aufnahmefähigkeit bringen. Wir erzählen das Leben von normalen Leuten«, ergänzt der Lehrer des Eldenburg-Gymnasiums Lübz.

Wie seine Kollegen bekam er bei der Aufarbeitung der einzelnen Biografien Hilfe und Unterstützung sowohl vom Historischen Institut der Rostocker Universität sowie von der dortigen Begegnungsstätte »Max-Samuel-Haus«.

Gerd Vorhauer hat sich dem Leben von Ruth Lissner gewidmet, die als 15-jähriges Mädchen mit ihren Eltern 1936 Parchim verlassen musste und über Berlin nach London emigrieren konnte. Seit Mitte der 50er-Jahre lebte sie in Israel. 1994 kehrte sie noch einmal in ihre Geburtsstadt zurück und stellte bei dieser Gelegenheit ihre Autobiografie vor. In den vergangenen zwei Jahren konnte Gerd Vorhauer keinen Kontakt zur Familie halten. Es ist also nicht bekannt, ob Ruth Lissner noch lebt. Ihren Werdegang können die Lehrer jetzt jedoch ihren Schülern in Mecklenburg-Vorpommern erzählen.

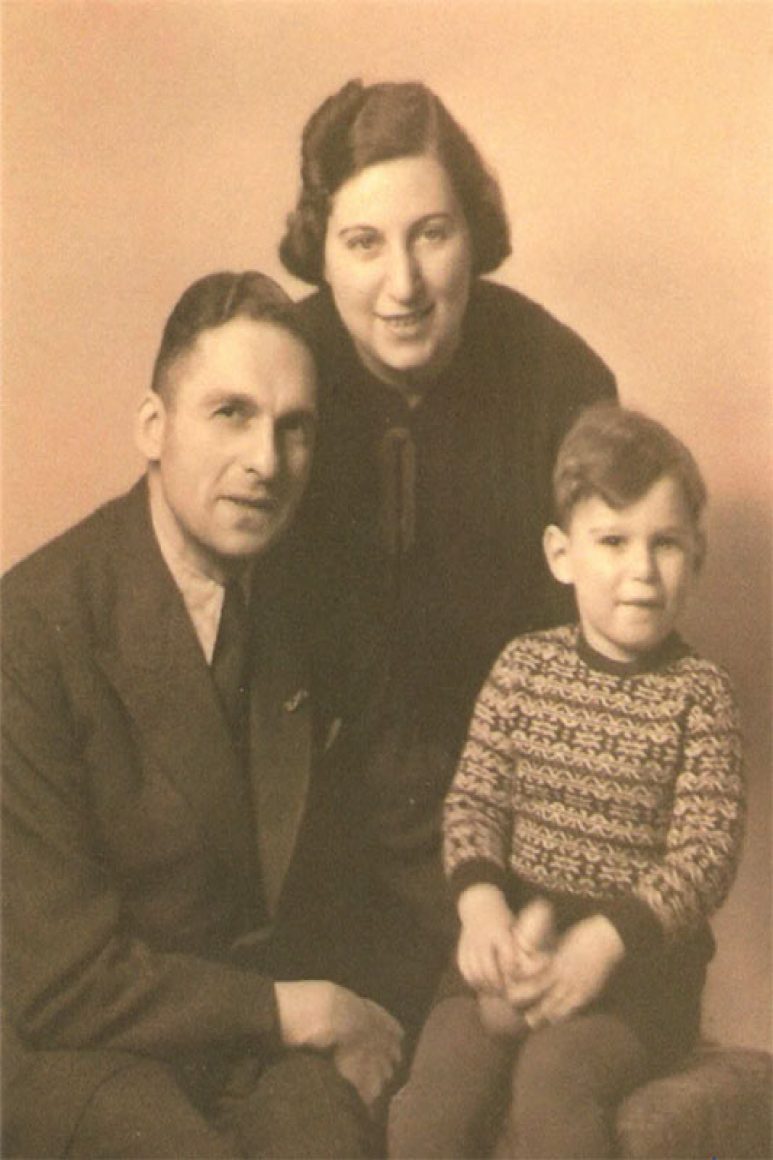

Fotos Die Unterrichtsmaterialien – jede Biografie setzt sich aus einem kurzen Lebenslauf sowie Fotos und Dokumenten zusammen – stehen unter anderem beim Bildungsserver Mecklenburg-Vorpommern unter www.bildung-mv.de zur Verfügung.

Wie Iris Hoffmann-Wiegand haben nun auch andere Lehrer die Möglichkeit, im Unterricht darüber zu berichten, wie Max Salomon mit seiner Familie 1937 Grevesmühlen verließ und nach Amsterdam zog. Während er sich 1941 dienstlich in London aufhielt, wurden seine Frau und seine Tochter in das Konzentrationslager Sobibor deportiert und dort ermordet. Max Salomon heiratete später in den USA ein zweites Mal und arbeitete wieder als Kaufmann.

Durch dieses Schulprojekt kann das Leben von Max Salomon und das von neun weiteren Juden aus Mecklenburg und Vorpommern jederzeit weitererzählt werden und bleibt zugleich vor dem Vergessen bewahrt.