Adele Aaron war die Tochter von August und Luise Aaron. Geboren im April 1862 in Grevesmühlen, starb das Mädchen im September desselben Jahres. Diese Kurzbiografie ist die erste von insgesamt rund 7200, die in dem Buch Juden in Mecklenburg 1845–1945 enthalten sind.

Sigrid Fritzlar vom Landeshauptarchiv Schwerin und Michael Buddrus vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin haben rund viereinhalb Jahre an dieser umfassenden Darstellung jüdischen Lebens in Mecklenburg gearbeitet. Warum sie mit dem Jahr 1845 beginnen, erklärt Sigrid Fritzlar so: »1845 ist das Jahr, in dem in Mecklenburg die meisten Juden lebten, nämlich 4155.«

LEBEN Ziel der Dokumentation war es, ein vitales jüdisches Leben abzubilden und sich nicht auf die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Diktatur zu beschränken. Nach 1845 gab es in Mecklenburg immer weniger Juden.

»In den 88 Jahren bis zum Beginn der NS-Zeit 1933 gab es bereits eine Abnahme von fast 80 Prozent«, betont Historiker Buddrus. »Sie taten das zumeist aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil es bereits vor 1933 ein antijüdisches Klima gab«, ergänzt der Historiker.

Viele Juden waren schon vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten ausgewandert.

Buddrus und Fritzlar werteten Akten aus mehr als 200 Archiven auf Kreis-, Landes- und Bundesebene sowie vom inzwischen aufgelösten Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen und von rund 260 Standesämtern aus. Hinzu kamen Deportationslisten sowie Einwanderungslisten beispielsweise aus China, Australien und Argentinien. Rund 98 Prozent aller Juden, die in dem von den beiden Historikern ausgewählten Zeitraum in Mecklenburg lebten, hoffen die Autoren der zwei insgesamt 1500 Seiten starken Bände erfasst zu haben.

Der eine Band enthält die Kurzbiografien mit zahlreichen überlieferten Fotos, der andere gibt einen umfassenden Überblick über das jüdische Leben mit detaillierten Angaben zu den einzelnen Gemeinden.

SYNAGOGE 1845 existierten 33 Gemeinden beispielsweise in kleinen Orten wie Rehna, Bad Sülze, Grabow und Dargun. 1871 gab es dann 45 Gemeinden, von denen fast alle auch über eine eigene Synagoge verfügten. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs bestanden allerdings nur noch acht jüdische Gemeinden unter anderem in Hagenow, Güstrow und Stavenhagen.

Nach der Schoa bestand ab 1948 wieder eine Jüdische Landesgemeinde Mecklenburg mit Sitz in Schwerin. 1994 gründeten jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion Gemeinden in Schwerin und Rostock. Ihr Gemeinderabbiner Yuriy Kadnykov würdigt das Buch als »eine Möglichkeit für jetzige und künftige Generationen, Verantwortung für eine offene Gesellschaft zu übernehmen und sich auf Spurensuche zu begeben«.

Und eben jüdische Mecklenburger kennenzulernen. Wie Franz Wronker, geboren 1881 in Neubrandenburg, gestorben 1939 im Alter von 58 Jahren in Australien, oder Thadeus Zajaz, geboren 1924 in Remplin, dessen Schicksal allerdings nicht bekannt ist.

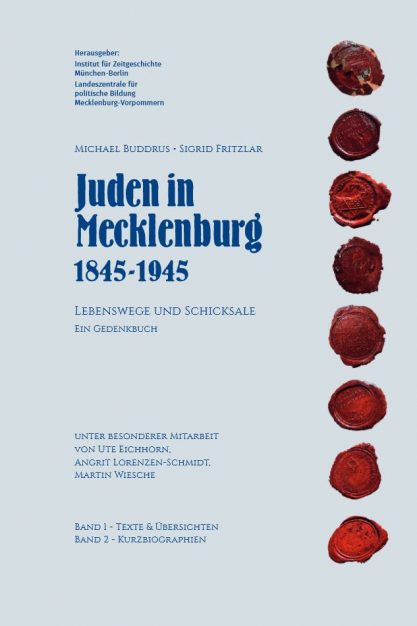

Michael Buddrus, Sigrid Fritzlar: »Juden in Mecklenburg 1845–1945«. Herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2019, 1480 S., 30 €