Fotos oder sogar Videos von den Bauarbeiten an der neuen Synagoge, Screenshots der ersten Webseite, Bilder der jeweiligen Vorsitzenden, Schriftwechsel mit den Hinterbliebenen ehemaliger Gemeindemitglieder, Artikel über besondere Veranstaltungen – spätere Generationen würden solche Dokumente ihrer Gemeinden sicherlich interessieren. Aber wird das, was man für die Nachwelt für beachtenswert halten könnte, überhaupt gezielt gesammelt? Die Dokumentation ist für die jüdischen Gemeinden nicht immer einfach.

»Eine regelmäßige Ablage aktueller Dokumente für die Nachwelt haben wir nicht«, sagt Monika Bunk von der Jüdischen Gemeinde Marburg, und es klingt nicht nur so, als würde sie dies bedauern. »Wir haben einfach nicht die Manpower. Alles, was über kleinere Aktionen hinausgeht, ist personell einfach nicht zu stemmen«, betont Bunk und führt einige Beispiele an. »Ich fotografiere viel, auch bei unseren Veranstaltungen – aber es fehlt oft anschließend die Zeit, die Bilder aufzuarbeiten.« Das, was an Dokumenten und Unterlagen aus der Zeit vor der Wiedergründung der Gemeinde erhalten geblieben ist, habe man dem Zentralarchiv in Heidelberg übergeben, sagt Bunk.

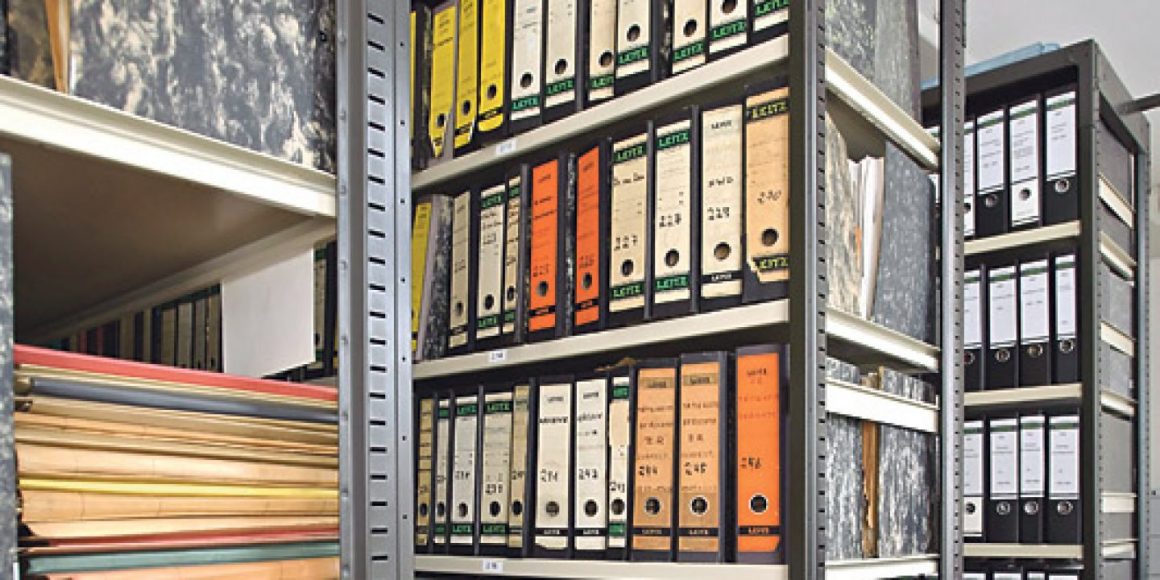

Zentralarchiv Das in Trägerschaft des Zentralrats der Juden 1987 gegründete Archiv kümmert sich um die »Aufbewahrung und Erschließung von historisch wertvollem Schriftgut jüdischer Gemeinden, Verbände, Organisationen und Personen«, besonders für die Zeit nach der Wiedergründung der Gemeinden nach der Schoa. Bereits rund 1000 Regalmeter Altakten habe man aus den vergangenen 60 Jahren, erklärt der Leiter des Zentralarchivs, Peter Honigmann.

Gleichwohl wäre es schön, wenn in der Gemeinde wichtige Ereignisse dokumentiert werden könnten, findet die Marburgerin. »Im Moment veröffentlichen wir in den Stadtschriften das eine oder andere, aber eben nur punktuell.« Einen geplanten Artikel über das Grundstück an der Universitätsstraße, wo die alte, von den Nazis in Brand gesteckte Synagoge stand, zu schreiben, sei gar nicht so einfach: »Man schafft es ja kaum, Archive während deren Öffnungszeiten aufzusuchen«, seufzt Bunk.

Hilfe Wäre es da nicht eine gute Idee, nach einer ehrenamtlichen Hilfskraft zu suchen? »Ja, schon – aber so ganz einfach ist so jemand sicher nicht zu bekommen. Denn er oder sie müsste schon einige Kritierien erfüllen, nämlich Spaß an der Sache und viel Know-how haben. Und dazu auch noch jüdisch sein, das wäre uns schon wichtig, da Nichtjuden, so wohlmeinend sie auch sein mögen, manches ganz anders wahrnehmen und man mehr erklären müsste.«

Die Stuttgarter Gemeinde gibt ihre Unterlagen hingegen nicht ins Heidelberger Zentralarchiv, sondern hat einen Kooperationsvertrag mit dem Stadtarchiv geschlossen. Dies sei das Ergebnis »mehrerer Glücksfälle und jahrelanger Vorarbeit«, betont Barbara Traub und erzählt von Michail Fundaminski. Der inzwischen verstorbene, aus Leningrad stammende Historiker hatte die Idee, die Gemeindegeschichte aufzuarbeiten und sie den neuen, aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden Mitgliedern in ihrer Sprache zugänglich zu machen, um auf diese Weise die Identifikation mit der Gemeinde zu stärken.

Protokolle »Das Archiv war damals nicht geordnet, und nach einem Wasserrohrbruch waren die Akten und Dokumente nass geworden und mussten dringend fachkundig behandelt werden«, erinnert sich Traub. Da die Gemeinde schon lange ein sehr gutes Verhältnis zum Leiter des Stuttgarter Stadtarchivs pflegte, der unter anderem auch seine Promotion über die Geschichte der Stuttgarter Juden geschrieben hatte, entschied man sich, das Angebot der Stadt anzunehmen.

Michail Fundaminski selbst konnte die Unterlagen fürs Archiv sichten und ordnen. Für den Historiker wurde eine auf drei Jahre befristete Stelle eingerichtet. Dabei stieß er auch auf Dokumente, die den Geist der 50er-Jahre widerspiegelten, wie Traub leicht amüsiert erzählt: »In den Dokumenten aus der Nachkriegszeit fanden sich auch Protokolle von jahrzehntealten Vorstandssitzungen. Demzufolge kamen die Männer überein, dass Frauen zwar in die Repräsentanz, aber nicht in den Vorstand gewählt werden durften, obwohl das nicht in der Satzung stand«, wie Traub, die erst 2002 als erste Frau in den Vorstand der IRGW gewählt worden war, betont.

Teil der Stadtgeschichte »Es war kein selbstverständlicher, es war ein integrativer Schritt«, sagt sie über die Entscheidung, die Unterlagen dem Stadtarchiv anzuvertrauen, »denn jüdische Geschichte ist eben auch jüdische Stadtgeschichte«. Im städtischen Archiv sei sie in guten Händen, zumal »wir unsere Zustimmung geben müssen, wenn jemand von außerhalb der Gemeinde die Unterlagen einsehen möchte«.

»Wir archivieren generell jüdische Themen«, sagt Monika Miklis von der Gemeinde Emmendingen, dazu gehören nicht nur Briefwechsel, sondern auch Artikel über die Zeit des Nationalsozialismus und aktuelle Diskussionen, wie etwa zur Beschneidung. »Viele freiwillge Helfer und einige Festangestellte machen diese Dokumentationen möglich.« Die aktuelle Geschichte der im Jahr 1995 wiedergegründeten Gemeinde wird zusätzlich auf der Internetseite dokumentiert, »da ist allerdings einiges noch in Arbeit, weil sie gerade neu gestaltet wurde«.

Privatsammlung Das A und O sei »ein gutes Netzwerk«, betont Miklis. Die mit aktuell 345 Mitgliedern relativ kleine Gemeinde arbeitet eng mit der Stadt Emmendingen zusammen – und mit dem ortsansässigen »Verein für jüdische Geschichte und Kultur«. Gemeinsam konnte man nicht nur das Jüdische Lehrhaus aufbauen, sondern auch ein Jüdisches Museum, in dessen Präsenzbibliothek sich unter anderem die Privatsammlung des Gemeindegründers Klaus Teschemacher befindet. Der ehemalige Lehrer hatte jahrzehntelang Dokumente über das jüdische Leben gesammelt, beispielsweise über die erste Gedenktafel der Stadt, die im Jahr 1968 angebracht wurde und an die ehemalige Synagoge erinnert.

Aber auch mit dem Heidelberger Zentralarchiv arbeitet man zusammen: »Wir schicken einmal im Monat unsere Gemeindezeitschrift dorthin – viele der darin enthaltenen Informationen sind für künftige Generationen sicher interessant, aber natürlich möchten wir sie nicht einfach so öffentlich machen, weil sie, wie zum Beispiel Geburtstage, ja aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht von jedermann einfach so eingesehen werden sollten.«