Streng religiös bin ich nicht – obwohl Großmutter und Großvater in Gomel immer koscher gekocht haben. Es war für mich selbstverständlich, dass Geschirr für Milch und Fleisch getrennt wird. Aber dennoch war ich damals nicht religiös. Ich habe in Weißrussland Geschichte studiert. Dass wir zu Hause Pessach gefeiert haben, war für mich kein Widerspruch. Heute lache ich, wenn ich daran denke. Wir haben zu Hause Jiddisch gesprochen, selbst mit den nichtjüdischen Nachbarn. Das war ganz normal. Und draußen war ich der Atheist, wie fast alle.

Bis zur fünften Klasse gab es keine Unterschiede zwischen den anderen und mir. Es gab nicht »die Juden« und »die Nichtjuden«. Ich war schon so groß, dass ich Großmutter bis unters Kinn reichte, als mein Großvater etwas las, was ich nicht verstand. »Was lesen Sie?«, habe ich ihn gefragt. »Gehen wir, gehen wir, das ist nichts für dich«, antwortete er. Später, viel später, habe ich es verstanden: Sie wollten mich schützen in Weißrussland und mich nicht mit religiösem Leben konfrontieren. Erst nach seinem Tod habe ich erfahren, dass mein Großvater Kantor war.

Für mich war das Leben in Weißrussland gar nicht schlecht, habe ich gedacht. Doch mein Kreis in Gomel wurde immer kleiner. Viele Juden gingen – nach Israel, in die USA, später nach Deutschland. Aber ich war doch dort zu Hause! Selbst die Tschernobyl-Katastrophe hat mich nicht vertrieben, obwohl wir nahe der verstrahlten Zone wohnten. Es hat Jahre gedauert, bis ich endlich sagte: Ich werde gehen. Dann stellten wir einen Antrag. Wie lange wir würden warten müssen, hat uns niemand gesagt.

Eleonora, meine Frau, wäre lieber nach Israel ausgewandert. Gemeinsam mit unserer Tochter war sie viele Wochen dort gewesen, und sie hatten sich wohl gefühlt. Ich aber konnte mich nicht durchringen. Was wollen sie dort mit einem alten Lehrer? Freunde hatten gesagt, an eine Arbeit sei für mich damals 40-Jährigen nicht zu denken.

koma Meine Blockaden dauerten – bis zum 14. Januar 1993. Warum ich das so genau weiß? Ich fiel einen Tag vor meinem 44. Geburtstag ins Koma und kam in die Klinik. Eleonora und meine Tochter waren dabei. »Bringen Sie das Kind weg, er stirbt«, sagte der Mediziner.

Drei Tage später bin ich aufgewacht. Meine Nieren hatten versagt. Der Arzt, ich bin ihm dankbar für so viel Härte, meinte, es gebe für mich in Gomel keine Überlebenschance. Medikamente würden fehlen, und auch die Dialyse in Gomel habe niemand länger als sechs Monate überlebt. Ich muss mehrere Schutzengel gehabt haben, denn ich bekam spezielle Spritzen aus den USA. Irgendwann wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Zur selben Zeit trafen – nach zwei Jahren Wartezeit – unsere Ausreisepapiere aus Moskau ein.

Da habe ich es schon geahnt, wie schwer mir die deutsche Sprache fallen würde. Denn ich hatte mir ein Wörterbuch gekauft. Die Wörter konnte ich gar nicht aussprechen. Ich weiß noch, ich habe mir das Wort »Tonbandgerät« aufgeschrieben und es immer wiederholt. Und es ist durch mein Gedächtnis genauso oft durchgerutscht.

sprache Also habe ich mich mit einem Wörterbuch hingesetzt und mich an der deutschen Sprache versucht. Ich habe mir zehn Wörter auf Russisch aufgeschrieben und sie auf Deutsch nachgeschlagen. Auch das hat nichts genützt. 1993 reisten wir endlich aus. Wir, das sind Eleonora, unsere beiden Kinder und ich.

Nun endlich wollte ich die deutsche Sprache verstehen. Ich suchte händeringend nach einem Kurs und fand ihn endlich auch. Denn meine Selbstlernversuche gingen so schief, dass mich auf der Straße niemand verstand und ich die Gegenfragen erst recht nicht.

Der Sprachkurs hat mich gerettet. Nach zwei Monaten habe ich das Sprachsystem verstanden, und nun konnte ich wirklich lernen – obwohl ich in die Klinik musste und eine neue Niere bekam. Erst ein halbes Jahr später war ich richtig fit – fit wie seit Jahren schon nicht mehr. Da kam einer von der Jüdischen Landesgemeinde auf mich zu. Ich solle mich doch engagieren. Aber ich hatte die Nase voll von irgendwelchen Debatten und Kontroversen. Die Sowjetunion war ausreichend Enttäuschung für ein ganzes Leben.

schlüssel Aber sie ließen nicht locker. Sie brauchten mich, sagten sie. Von Mitgliedschaft im Vorstand sprachen sie. Ich? Ja, ich. In Jena lebten doch viele Juden, die wie wir aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen waren. Sie waren noch hilfloser als ich. Ich wusste, was für ein Notgefühl es ist, wenn man nicht weiß, wie man einen Brief an eine Behörde schreibt oder zur Arbeitsagentur gehen muss.

Der Schlüssel ist die Sprache. Und ich, der Lehrer, hatte das inzwischen alles begriffen. Warum sollte ich nicht mit meinen Fähigkeiten auch andere Menschen in die Lage versetzen, hier im Land anzukommen? Also sagte ich zu. Und machte mich auf die Suche nach Räumen in einem Neubaugebiet. Wir fanden sogar ein Zimmer. 30 Quadratmeter war es groß. Für diesen Raum bat ich die Landesgemeinde um Tisch, Stuhl, Computer und Telefon.

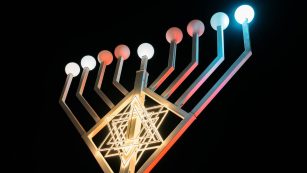

Das ist lange her. Inzwischen sind wir umgezogen, haben 230 Quadratmeter im Neubaugebiet gemietet. Heute bieten wir sogar Kurse für Kinder an, etwa in Jiddisch und Malen. Wir halten alle 14 Tage Gottesdienste ab, wir haben ja drei ehrenamtliche Kantoren. Nur an das Lesen aus der Tora trauen sie sich nicht heran. Sie sind ja noch jung, unter 30. Und sie haben sich beim Kantorenseminar angemeldet. Zweimal in der Woche haben wir Sprechstunde. Drei Sozialarbeiterinnen und ich kümmern uns um die Fragen unserer Mitglieder.

rabbiner Ich mache mir Sorgen, weil wir immer weniger Mitglieder hier in Jena werden. Wir waren mal 200, jetzt sind es noch 180. Dabei haben wir sogar eine Jugendgruppe, weil ja viele junge Juden an der Uni studieren. Die treffen sich manchmal dort. Aber sie fahren auch nach Leipzig, weil es dort ein richtig gut funktionierendes Jüdisches Zentrum gibt. Sicher, wir haben in Thüringen nicht so viel zu bieten wie in Berlin oder München. Aber wir müssen es aufbauen. Und wir brauchen Arbeit für die Jungen. Damit sie hier bleiben.

Jetzt haben wir auch einen ganz jungen Rabbiner in der Jüdischen Landesgemeinde. Von ihm erhoffe ich mir auch noch Ideen, wie wir jüdisches Leben in Thüringen umfassender hinbekommen. Es gab lange Gespräche, wer unser neuer Rabbiner werden kann. Auch eine Frau hatte sich beworben. Aber ich wollte keine Frau als Rabbinerin. Da bin ich sehr traditionell. Obwohl ich nicht orthodox bin.

Die meisten unserer Leute sind vom Religiösen tatsächlich weit weg. Aber sie haben in ihrem Kopf ein Bild, wie ein Rabbiner sein muss: orthodox und dennoch so geduldig, dass er niemanden zwingt, genauso zu leben wie er. Und genau so ein Rabbiner ist jetzt bei uns: Benjamin Kochan ist tolerant, geduldig, orthodox und auch noch jung.

ZUKUNFT Mit meinem Auto pendle ich zwischen Jena, Weimar und Erfurt. Wir sind vor drei Jahren nach Weimar gezogen, weil meine Eleonora dort arbeitet. Also fahre ich nun mehr. Ich merke, dass es mir manchmal schwerfällt, so viel auf der Autobahn zu sein. Aber ich liebe das Miteinander von Menschen. Früher waren es Schüler, heute sind es Landsleute. Ich höre ihnen zu, lerne und gebe.

Ich denke, es ist gut, dass Eleonora und meine Niere mich aus Gomel fortgezerrt haben. Ich bin jetzt hier. Und wirklich angekommen. Ein bisschen religiös geworden mit den Jahren und dankbar. Dankbar, dass mein Leben so eine Wendung genommen hat. Nicht nur, dass ich damals, 1993, überlebt habe. Das ist ein riesiges Glück. Ein Glück auch, dass der Arzt so ehrlich zu mir war.

Nein, ich spüre, dass ich mittendrin bin in Jena, Weimar und Thüringen. Ein Gefühl, das meine kleine Enkelin ohne große Anstrengung entwickeln kann. Sie ist ja hier geboren. Und ich kann ihr Geplapper gut verstehen. Weil die Sprache der Schlüssel ist.

Aufgezeichnet von Esther Goldberg.