Im August 1938 verlässt die seit Jahrhunderten in Hamburg ansässige Familie Wolff ihre Heimatstadt. Walter Wolff (1887–1966), seine Frau Ena und drei ihrer fünf Kinder emigrieren nach New York. Franz Moshe Wolff (geboren 1921), der Zweitälteste, macht als überzeugter Zionist Alija. Kurz vor seinem Tod schreibt Walter Wolff seine Erinnerungen nieder. Sein Sohn Franz Moshe wird rund 50 Jahre später dadurch ermuntert, selbst seine Lebensgeschichte aufzuschreiben.

Die Autobiografien von Vater und Sohn sind jetzt in einem Band mit dem Titel Das eigene Leben erzählen erschienen, herausgegeben von der Historikerin Linde Apel von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte (FZH) in Hamburg. Es ist die Lebensgeschichte einer bürgerlichen Hamburger jüdischen Familie, orthodox und zionistisch geprägt. Vater Walter arbeitete im Finanzwesen, die Mutter engagierte sich kulturell und sozial, die Kinder besuchten die jüdische Schule. Schabbat und Feiertage wurden eingehalten, anders als bei der Mehrheit der jüdischen Deutschen, die weitgehend assimiliert lebten.

Suche Eindrucksvoll beschreibt Walter Wolff, weshalb er bei seiner Suche nach einem Ausbildungsplatz in den Handelskontoren scheiterte, in denen »fast jeder Hamburger Junge« unterkommen wollte: Sobald er darum bat, am Schabbat nicht arbeiten zu müssen, erhielt er eine Absage. Dank eines gut funktionierenden familiären und jüdischen Netzwerks fand er schließlich eine Stelle, die mit seiner religiösen Ausrichtung im Einklang stand.

Walter Wolff engagierte sich schon früh in zionistischen Organisationen.1923 fuhr er nach Eretz Israel, um zu prüfen, ob dort ein Leben möglich sei. Aber es kam nicht dazu, er gab seiner Frau nach, die nicht mit fünf Kindern ins rückständige Palästina auswandern wollte. 1933 endete jäh ein sorgloses, jüdisch geprägtes Leben in Hamburg. In Walter Wolffs Aufzeichnungen spürt man die Zäsur, die die Machtübernahme der Nationalsozialisten für ihn, seine Familie und die Gemeinde bedeutete. Auch die schwierige Suche nach einem finanziellen Auskommen in der Emigration und seine wachsende Verzweiflung in den Straßen Manhattans beschreibt er schonungslos. Sein Geburtsland hat er nie wieder betreten.

Erst mit über 70 Jahren verwirklichte Walter Wolff seinen lang ersehnten Traum und zog mit seiner Frau von New York nach Nahariya in Israel, wo sein Sohn Franz, der sich nach seiner Ankunft in Palästina in Moshe umbenannt hatte, Landwirtschaft betrieb.

Während Walter Wolff mit seinem Bericht auch versuchte, den sozialen Bruch zu überwinden, den die Vertreibung aus Deutschland bedeutete, wollte der Sohn Moshe Wolff seinen Kindern und Enkeln aufzeigen, woher er kommt und wo auch ihre Wurzeln liegen. Moshe Wolff ist eine handfeste lebensbejahende Persönlichkeit, das spiegelt sich in seinen Lebenserinnerungen. Selbstbewusst ging er schon als Jugendlicher seinen Weg, immer mit dem Ziel, in Israel von der eigenen Arbeit auf eigenem Boden zu leben.

Alija So findet sich in dem Buch auch ein Foto seiner 1938 selbst geschreinerten Alija-Kiste. »Die Kiste habe ich immer noch, sie hat bis heute genau die von den Nazis vorgeschriebenen Maße.« Im selben Jahr musste er in Hamburg sein geliebtes Kanu und das Panther-Fahrrad, das er zur Barmizwa bekommen hatte, verkaufen. Von dem Erlös kaufte er sich eine gebrauchte Kamera.

Moshe Wolff hatte schon im Alter von 14 Jahren alles fotografiert, was ihm vor die Linse kam. In Eretz Israel machte er weiter: die Ankunft in Haifa 1938, Chaluzim und deren erste Dreschmaschine, Moshe in der britischen Armee, die Schlacht um Monte Cassino, seine eigene Farm und die ersten Rinder in Sde Ilan 1951 und natürlich seine Frau Karla.

Die reiche Bebilderung macht aus Moshe Wolffs Erinnerung ein wertvolles zeitgeschichtliches Dokument. Die Berichte von Vater und Sohn werden ergänzt durch Auszüge aus Interviews mit den jüngeren Brüdern von Moshe Wolff, die in den 90er-Jahren für die »Werkstatt der Erinnerung« der FZH gemacht wurden, deren Leiterin die Herausgeberin Linde Apel ist.

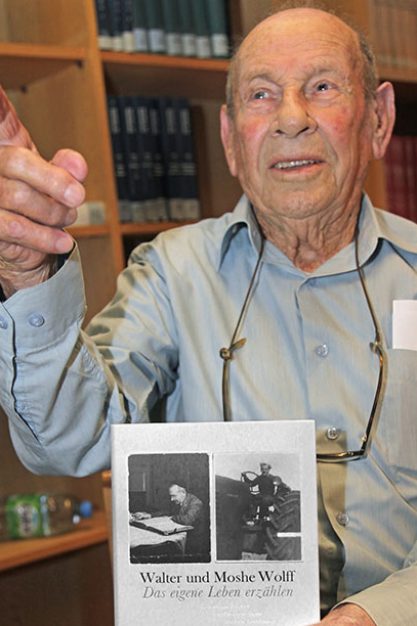

Anders als sein Vater ist Moshe Wolff mehrmals nach Hamburg zurückgekehrt, hat seine Geburtsstadt seinen Kindern gezeigt. Auch zur Buchvorstellung war der in-zwischen 92-Jährige mit Familienmitgliedern angereist. »Ich habe meine Erinne- rungen für meine Enkel aufgeschrieben, auch wenn sie kein Deutsch mehr sprechen. Aber vielleicht gibt es ja andere stellvertretende Enkel, die die Geschichte der Familie Wolff lesen möchten«, sagte er. Die gibt es bestimmt.

Walter und Moshe Wolff: »Das eigene Leben erzählen. Geschichte und Biografie von Hamburger Juden aus zwei Generationen«. Herausgegeben von Linde Apel. Wallstein, Göttingen 2014, 277 S, 24,90 €