Der leere Brötchenkorb ist umgekippt, die Servietten wirken achtlos auf die weiße Tischdecke geworfen, die Stühle sind nicht ordentlich unter den Tisch geschoben worden. Es ist keiner mehr da.

Welche Nazis an dem Konferenztisch beim Arbeitsfrühstück der Wannsee-Konferenz dabei waren, weiß man, so der Historiker Julien Reitzenstein. Doch nicht, wer an welchem Platz gesessen hat, denn es gibt kein Foto von dieser Besprechung.

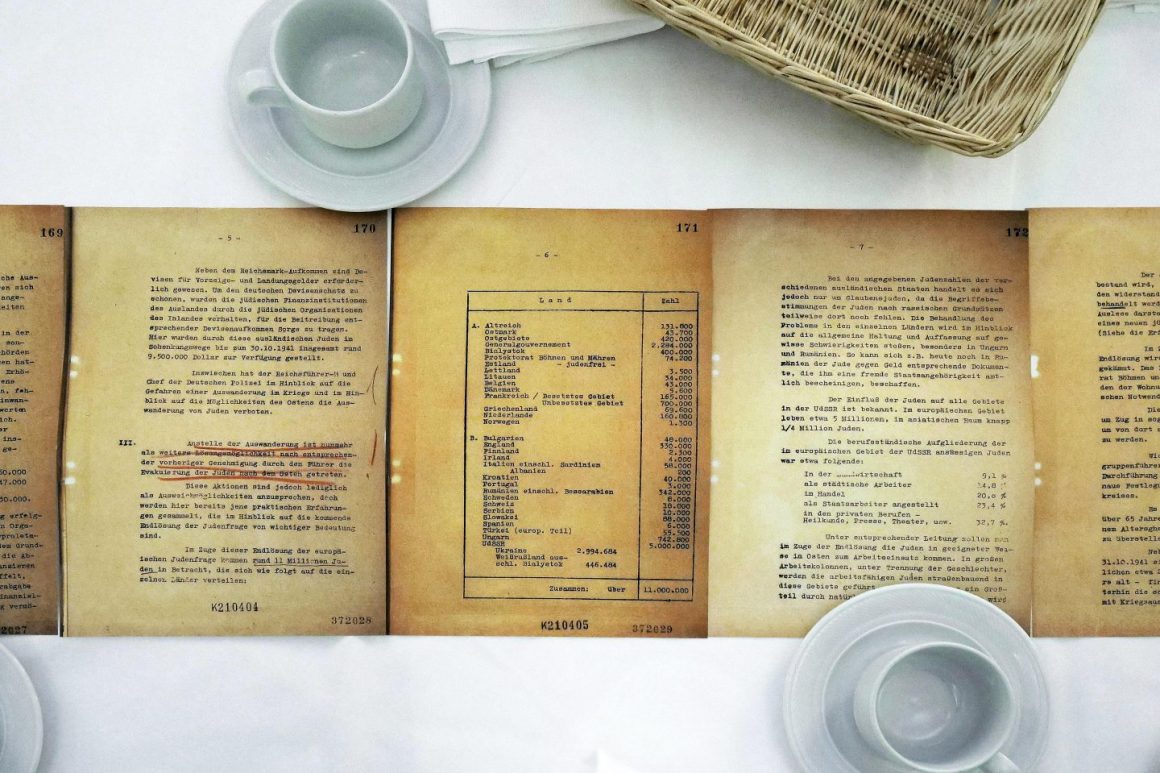

Nun wird dieses Zusammentreffen mit einer Installation im Berliner Abgeordnetenhaus aufgegriffen. Um den symbolischen Tisch herum stehen Ganzkörper-Porträts von Schoa-Überlebenden mit ihren Enkeln oder Urenkeln. »Die Täter sind weg, aber die Überlebenden mit ihren Familien sind hier«, sagt Reitzenstein. Sie schauen in Richtung des verwaisten Tisches, auf dem Kopien der Dokumente zur Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas zur Vernichtung liegen.

Ausstellung Anlässlich des 80. Jahrestages der Wannsee-Konferenz präsentiert das Abgeordnetenhaus die Ausstellung WIR! SIND! HIER! Ein fotografisches »Dennoch!«. Sie möchte den Überlebenden der Schoa ein Gesicht geben und lässt sie ihre persönliche Geschichte frei erzählen. »Es ist ein Paradigmenwechsel«, so Reitzenstein. Nun kommen die Opfer zu Wort und werden in großen Fotos gezeigt, die Täter hingegen bleiben im Hintergrund.

Am 20. Januar 1942 organisierten 15 Nazis die weiteren Zuständigkeiten der bereits angelaufenen Ermordung der europäischen Juden bei einer Konferenz mit Frühstück am Berliner Wannsee. Jeder Täter hat einen Namen, hingegen werden ihre Opfer meisten entpersonalisiert genannt. »Dem wollen wir entgegentreten«, sagt Julien Reitzenstein, Mit-Initiator der Installation, die vom gemeinnützigen Berliner Wissenschaftsträger History & Documentation realisiert wurde.

GEGENWART »Nach all den Jahrzehnten erschüttert der Blick in das Protokoll der Wannsee-Konferenz noch immer, spricht es doch die Sprache der Unmenschlichkeit, bezeugt es die ungefesselte Grausamkeit der NS-Diktatur«, so der Präsident des Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner (SPD), bei der Eröffnung.

Umso wichtiger sei es, einen Moment lang innezuhalten, um an die Opfer zu erinnern und auch an die Überlebenden. »Die Installation WIR! SIND! HIER! trägt dazu bei, die Geschichten einiger Überlebender in die Gegenwart zu tragen«, so Buchner. Möglich gemacht wurde die Installation aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.

Die Porträts der Überlebenden, mitsamt ihren Angehörigen sind es derzeit 18, wirken präsent. Sie wurden zusammen mit ihren Angehörigen in die begehbare IMAGO-Camera der Fotografin Susanna Kraus eingeladen, die Fotografien ohne Linsen und ohne Negativ auf speziellem Umkehrfotopapier fertigt.

BESONDERHEIT »Eine weitere Besonderheit ist, dass die Porträtierten selbst auf den Auslöseknopf drücken können«, so Reitzenstein. Und: Die Installation soll wachsen. Die Initiatoren sind noch auf der Suche nach weiteren Protagonisten.

Jüngst ist Rachel Oschitzki dazugekommen, deren Familie in Berlin lebt. Sie hat sich mit ihrer Enkeltochter und ihrem kleinen Urenkel aufnehmen lassen. Die Porträtierten werden lebensgroß und lebendig dargestellt, die Täter auf der Rückseite der Stele hingegen nur mit einem verblassten kleinen Foto. So beispielsweise Roland Freisler. In wenigen kurzen Sätzen werden seine Vita und sein grausames Handeln vorgestellt – daneben steht Lilian Levys (geboren 1939) Text, in dem sie von ihrem Leben berichtet.

Die Berlinerin Rachel Oschitzki hat sich mit Enkelin und Urenkel fotografieren lassen.

Ihre erste Kindheitserinnerung war die Zugfahrt ins KZ Bergen-Belsen. Sie war dabei, als ihre Mutter dort starb, wie ihr einst eleganter, fülliger Vater immer dünner wurde, bis auch er schließlich starb. »Meine Erinnerung an Bergen-Belsen ist geprägt von Kälte, Hunger, Unterernährung und Terror.«

WAISENHAUS Nach der Befreiung wurde ein Waisenhaus ihre nächste Adresse. »Ich war sechs Jahre alt und fühlte mich endlich frei von Angst.« Sie kam zu ihrer Tante nach London, wurde adoptiert, heiratete später und bekam Kinder. Die Villa, in der die Wannsee-Konferenz stattfand, besuchte sie einmal.

»Ich habe mir geschworen, nie wieder dorthin zu gehen. Das Böse, das in diesem schönen Haus erdacht wurde, liegt in der Luft, und trotz der Schönheit der Umgebung empfand ich große Angst.« Dass sie sich für die Ausstellung fotografieren lassen würde, stand für sie sofort fest, als sie von diesem Projekt hörte. »Nun kann ich bezeugen, was mir und Millionen anderer angetan wurde.«

Die Entscheidungen der Herren am Tisch der Wannsee-Konferenz hätten ihr Leben zerstört, so Rachel Oschitzki aus Berlin in ihrem persönlichen Text auf der Stele. Sie hatte nur sechs Schuljahre. Christliche Kinder in Deutschland oder Europa durften lernen und studieren. »Juden durften in Auschwitz nur studieren, wie ein ›zivilisiertes‹ Volk sich über ein humanes Volk erhob und zu Massenmördern wurde. Ein weiterer Gedanke zur Wannsee-Konferenz ist, dass das Judentum seit zweitausend Jahren Pogrome überlebt hat, die meisten in Russland und in Europa. Jetzt ist Hitler tot, und das Judentum lebt immer noch.«

CORONA Die Überlebenden kommen beispielsweise aus England, Tschechien, Deutschland und Israel. Als die Initiatoren das Projekt entwickelten, gab es noch keine Pandemie. Sie gingen vor zwei Jahren davon aus, dass alle problemlos nach Berlin reisen könnten, denn in dieser Stadt befindet sich die begehbare Kamera, die nicht transportfähig ist. »Corona hat es uns nicht leicht gemacht«, so Reitzenstein.

Mit 28 weiteren Interessenten sind die Macher im Gespräch.

Die Protagonisten wurden eingeladen, nach Berlin zu kommen. Nicht immer sei es jedem aufgrund des hohen Alters noch möglich gewesen, die Reise zu unternehmen. Zumal Israel den Reiseverkehr zwischendurch ausgesetzt hatte. Dennoch hofft Reitzenstein auf weitere Interessierte. Mit 28 weiteren Überlebenden sei er derzeit im Gespräch.

FÜHRUNGEN »Doch die Schoa ist nicht nur ein Kapitel in Geschichtsbüchern, etwas, das man zuklappen und vergessen kann. Ihre Folgen wirken in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Nicht nur in jenen Familien, die vom NS-Regime verfolgt wurden, sondern auch in der Gesellschaft«, meint der Historiker.

Mitarbeiter des Abgeordnetenhauses bieten bis zum 4. März Führungen an. Anschließend wird die Installation in anderen Städten und Ländern gezeigt werden. »Später möchten wir mit noch mehr Porträts von Überlebenden nach Berlin zurückkommen.«