Das Jahr 2023 ist für das Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ein Jubiläumsjahr. In den vergangenen 40 Jahren ist es zu vielen denkwürdigen Begegnungen gekommen. Eine davon war die mit Stefan Heym im Januar 1989 anlässlich der Präsentation seiner Autobiografie Nachruf in München.

Insofern passte das Angebot der Chemnitzer Filmemacherin Beate Kunath, ihre Dokumentation »Abschied und Ankunft«. Die Arbeitsbibliothek von Stefan und Inge Heym im Rahmen der 14. Jüdischen Filmtage in München zu präsentieren, perfekt. Kunath begleitete die Auflösung des Arbeitszimmers in Heyms jahrzehntelangem Berliner Domizil, koordiniert und kommentiert von der Witwe Inge Heym, seiner zweiten Frau, und die Überführung der Bibliothek in Heyms Geburtsstadt Chemnitz mit der Kamera.

präsenz Dabei kam eine Filmdoku zustande, der man nicht nur eine dauerhafte Präsenz im dort neu geschaffenen Stefan-Heym-Forum wünscht, sondern darüber hinaus Aufführungen im gesamten Bundesgebiet. In der alten Bundesrepublik war der Autor von über 30 Publikationen – Romane, Essays, Polemiken, Gedichte und sogar Kindergeschichten – einst sehr bekannt.

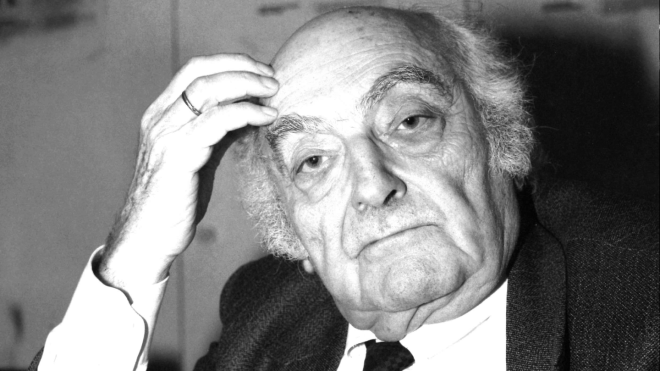

Der Film, und das gelang Beate Kunath höchst überzeugend, erzählt anhand der Bücher, die für den Transfer in Kisten verstaut wurden, Heyms Schicksal. Vor 110 Jahren, am 13. April 1913, wurde er als Helmut Flieg in ein gutbürgerliches jüdisches Elternhaus hineingeboren. Abitur machte der Freigeist in Berlin. Der junge Mann veröffentlichte in der »Weltbühne« und der sozialistischen Arbeiterzeitung. Das Pseudonym Stefan Heym sollte seine Familie schützen. Der Vater beging Suizid, die Mutter holte Heym in letzter Minute per Schiff in die Vereinigten Staaten.

lebensstationen Nimmt man einige Lebensstationen wie seine Tätigkeit bei den »Ritchie Boys«, seine Teilnahme an der Invasion in der Normandie 1944, seine Mitgründung der »Neuen Zeitung« in München, seine Vertreibung in der McCarthy-Ära aus den USA Richtung Ost-Berlin hinzu, dann erweist sich Heym als besonderer Zeuge des 20. Jahrhunderts, ein kritischer Geist sein Leben lang; auch als Alterspräsident bei der Eröffnung des gesamtdeutschen Bundestags.

Selbst sein Tod 2001 während seines ersten Israel-Aufenthalts anlässlich einer Tagung über Heinrich Heine, dem er einst seine Magisterarbeit gewidmet hatte, war besonders. Stefan Heym erregte sich übrigens 1989 auf dem Weg zur Lesung im Gartenhaus an der Prinzregentenstraße, als er den Einlass mit Kamera und ein Gittertor passierte. Solche Sicherheitsmaßnahmen hätten jüdische Gemeinden in der DDR nicht nötig. Als er das im vollen Saal später vor Publikum wiederholte, löste Heym damit eine heftige Debatte aus. Widerspruch war er offenbar nicht gewohnt.