»Mittwoch, 25. April 1945. Plötzlich ein Aufschrei Muttis aus Evas Zimmer. Ich stürze hinauf: Russische Panzer in der Schemmstraße!! Unser Gefühl in diesem Augenblick lässt sich nicht beschreiben! Wir vier umarmen uns, stürzen hinaus, um den anderen das mitzuteilen.«

Das schreibt die damals 20-jährige Susanne Wisten-Weyl (1924–2019) in ihr Tagebuch. In dem Haus, in dem sie und ihre Schwester Eva aufgewachsen sind, war es während der Nazizeit voll geworden, und speziell gegen Ende des Krieges fanden dort immer mehr Menschen Unterschlupf, die sich vor den Nationalsozialisten verstecken mussten.

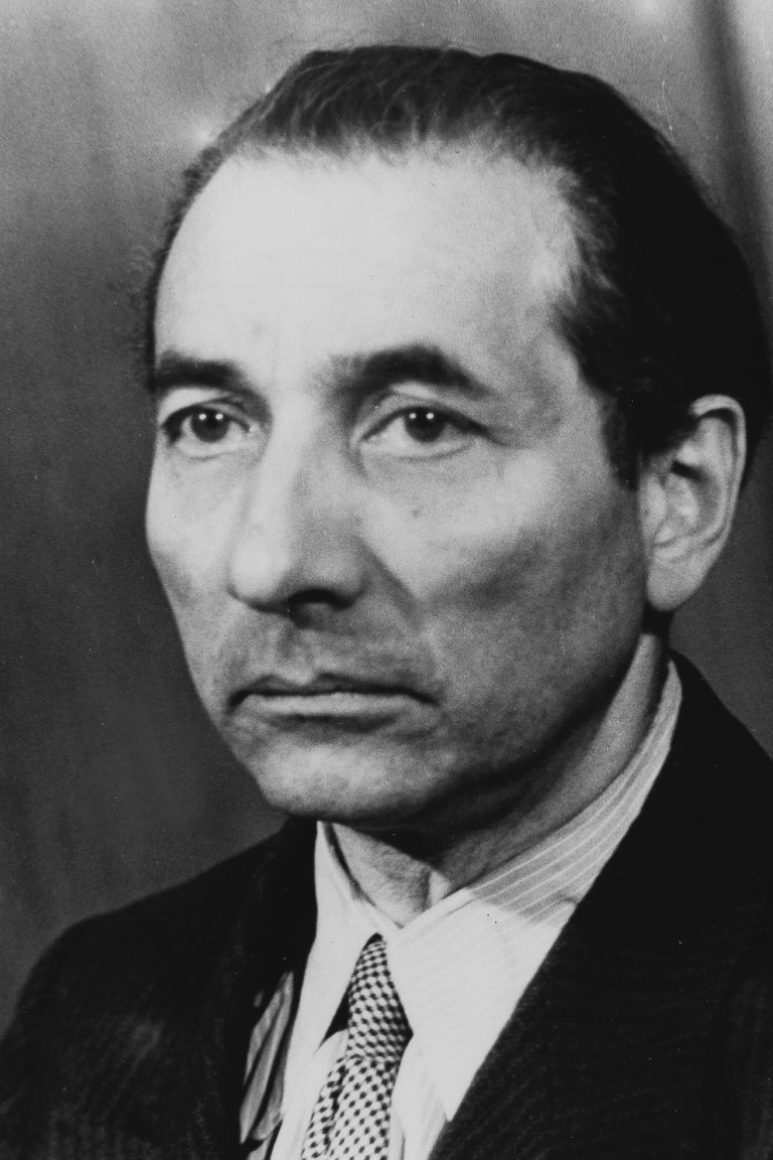

Susannes Vater, Fritz Wisten, war ein bedeutender Schauspieler und Theatermann. Von 1939 an wirkte er beim Jüdischen Kulturbund, einer von jüdischen Initiatoren ins Leben gerufenen Selbsthilfeorganisation für vom Berufsverbot betroffene jüdische Künstler, als Künstlerischer Leiter und Regisseur – bis zu dessen erzwungener Auflösung 1941.

»MISCHEHE« Fritz Wisten konnte dank seiner sogenannten privilegierten Mischehe mit der Protestantin Gertrud Wisten überleben. Sie wurde für ihren Einsatz, Juden bei sich im Haus zu verstecken, später von der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem als »Gerechte unter den Völkern« geehrt.

An dem Haus der beiden erinnert eine Gedenktafel an das gemeinsame mutige Handeln. Auch nahm Gertrud Wisten unter Lebensgefahr das Archiv des Jüdischen Kulturbundes an sich und verbarg es, so erzählte es Wolfgang Trautwein, ehemaliger Direktor des Archivs der Akademie der Künste, in seiner Rede bei der Gedenkstein-Enthüllung im Jahr 2014. Polizeiverwahrung, Gefängnis, Fabrikarbeit, KZ Sachsenhausen, Gestapoaufsicht – all das musste Fritz Wisten bewältigen.

In der Nachbarschaft wohnten viele Nazi-Größen. Von dem Versteck ahnten sie nichts.

Als das Ehepaar Wisten 1933 von Stuttgart nach Berlin ziehen wollte, wurde Trude Wisten vom Haus Nummer 3 abgeraten: »Es wird Ihnen nicht gefallen, denn es ist entartet«, sagte der Makler.

Doch sie war von der Sachlichkeit und Bauhaus-Modernität des Architekten Peter Behrens begeistert und ließ sich nicht davon abbringen, es zu erstehen. Als Protestantin konnte sie es damals erwerben. 1929/30 wurde es gebaut. Noch heute bewohnt die Familie das Haus.

idylle An diesem regnerischen Nachmittag im April 2021, gut 76 Jahre nach Susanne Wisten-Weyls Tagebucheintrag, ist kein Mensch im Waldsängerpfad im Berliner Stadtteil Zehlendorf unterwegs. 300 Meter ist die Straße lang, deren Kopfsteinpflaster, die sanierten Villen und die vielen Kastanienbäume eine vermeintliche Idylle vermitteln.

Doch während der Schoa lebten in Nikolassee »Tür an Tür Spitzen des NS-Staates und von ihnen Verfolgte, stille Helfer und brave Nationalsozialisten«, schreibt der Theaterwissenschaftler Thomas Blubacher in seinem Buch Das Haus am Waldsängerpfad, aus dem auch die Zitate von Susanne Wisten-Weyl stammen. Die Straße hieß von 1939 bis 1947 Betazeile, benannt nach dem Publizisten Ottomar Beta, der sich 60 Jahre zuvor als »radikaler Antisemit profiliert« hatte.

Schräg gegenüber in der Betazeile 2 wohnte Walter Groß (1904–1945), Begründer und Leiter des »Rassenpolitischen Amtes« der NSDAP, der die Unterscheidung von Juden und sogenannten Halbjuden ablehnte und deren Gleichstellung forderte. Reinhard Heydrich (1904–1942), ein maßgeblicher Organisator der Judenvernichtung, lebte eine Straße weiter, aber er verbrachte viele Abende in der Betazeile 17. Das wiederum war die Adresse von Admiral Wilhelm Canaris, dem Leiter des militärischen Nachrichtendienstes, mit dessen Frau Heydrich gerne zusammen musizierte.

DENUNZIATION Susanne Wistens Tagebucheintrag vom 25. April 1945 geht weiter: »Das Rattern der Panzer wird immer stärker. Jetzt biegen schon mehrere und ballern auf die Panzerbarrikade unter dem Viadukt Krottnauer-Schlachtensee los. Lärm von Panzergeschossen und Artillerie. Dazwischen Gewehrschüsse, die aus dem Groß-Haus zu kommen scheinen.« Der beschossene Panzer stoppt und feuert auf das Haus. Susanne Wisten hat vom Küchenfenster aus zugeschaut. Man hätte Angst gehabt, dass »sie die ganze Straße zerschießen«, zitiert Blubacher die junge Frau. »Aber sie waren so anständig und haben nur sein Haus zerschossen.«

Obwohl Wilhelm Canaris von 1935 bis 1944 die Abwehr leitete, den militärischen Geheimdienst der Wehrmacht, unterstützte er ab 1938 den Widerstand gegen Hitler und war zwischen 1938 und 1940 an Umsturzplänen beteiligt. Kurz vor Kriegsende wurde er wegen seines Widerstands gegen die Nazis ermordet, schreibt Blubacher. Zahlreichen Juden habe der gläubige Christ geholfen.

Wistens Familie bot er mehrmals seine Unterstützung an – und die brauchte Fritz Wisten auch, als er 1942 nach einer Denunziation wegen »gehorteter Lebensmittel« verhaftet wurde. Der Schutz vor einer Deportation wegen der privilegierten Ehe entfiel, wenn der jüdische Partner kriminalisiert wurde. Ebenso soll Admiral Canaris im Hintergrund gewirkt haben, als Trude Wisten die Schuld für das »Vergehen« ihres Mannes auf sich nahm, sodass sie »nur« eine sechswöchige Haftstrafe bekam. In der damaligen Zeit hätte das schlimmer ausgehen können.

GÄSTE Zu den Verfolgten, die die Familie Wisten bei sich im Haus versteckte, gehörte ab 1943 der Schauspieler Alfred Balthoff-Berliner, der zuvor ebenfalls beim Jüdischen Kulturbund auf der Bühne gestanden hatte. Nach dessen Schließung war er zu Büroarbeiten in der Jüdischen Gemeinde zwangsverpflichtet worden und musste die Listen für die Deportationen schreiben, konnte aber in letzter Sekunde der Gestapo entkommen.

Die Zeitzeugin Margot Friedländer erinnert sich noch gut an ihn, denn ihre Familie nahm ihn ebenfalls für ein paar Tage auf. Auch die heute 99-Jährige stand auf der Bühne des Jüdischen Kulturbundes, »nur« als Statistin, wie sie sagt, und nähte als Schneiderin die Kostüme. Einer der berühmtesten Sätze von Alfred Balthoff-Berliner dürfte der synchronisierte Satz »Niemand ist perfekt« aus dem Film Manche mögen’s heiß gewesen sein, denn nach dem Krieg arbeitete er wieder als Schauspieler und Synchronsprecher.

Susanne Wisten-Weyl schrieb in ihren Kindheitserinnerungen an Nachbarn: »Unser Haus bot zahlreichen Freunden in gleicher Verfolgungs-Konstellation Quartier.« Teilweise waren in jedem Zimmer Gäste untergebracht. Vor der Gestapo flohen sie über die Terrasse des Nachbarhauses, deren Tür für diesen Fall immer offenstand, bei Bombenangriffen flohen sie in den selbst gebauten »Splittergraben« im Garten, vor den russischen Soldaten versteckten sich die Mädchen im letzten Gemüsekeller.

TAGEBUCH »Sonnabend, 28. April. Das Schießen hört man immer noch, teilweise sogar nahe schwere Flak. Von Pfänners (Nachbarn) hören wir, dass Berlin noch gar nicht ganz eingenommen ist.« Doch obwohl immer noch gekämpft wird, notiert sie am 1. Mai: »Pappi bekommt von Frau Mielisch (Verkäuferin auf dem Markt) Reis, Graupen und Kartoffeln. Ebenso Brot auf eine Nummer, die er bekam, als er erzählt, er ist Jude.«

Am 2. Mai schreibt sie: »Ich bin froh, dass wir Gestapo, Bombenangriffe und Hitlerheil überstanden haben, trotzdem kann man noch nicht richtig selig sein.« Da wusste sie noch nicht, dass Berlin gegen 13 Uhr kapituliert hatte.

Nach dem Krieg wurde Fritz Wisten Regisseur am Deutschen Theater. 1946 übernahm er die Intendanz des Theaters am Schiffbauerdamm und wurde 1953 Intendant der Volksbühne. Am Waldsängerpfad in Berlin-Zehlendorf aber blieb er bis zu seinem Tod 1962 wohnen – auch nach dem Mauerbau.

Thomas Blubacher: »Das Haus am Waldsängerpfad«. Berenberg, Berlin 2020, 192 S., 22 €