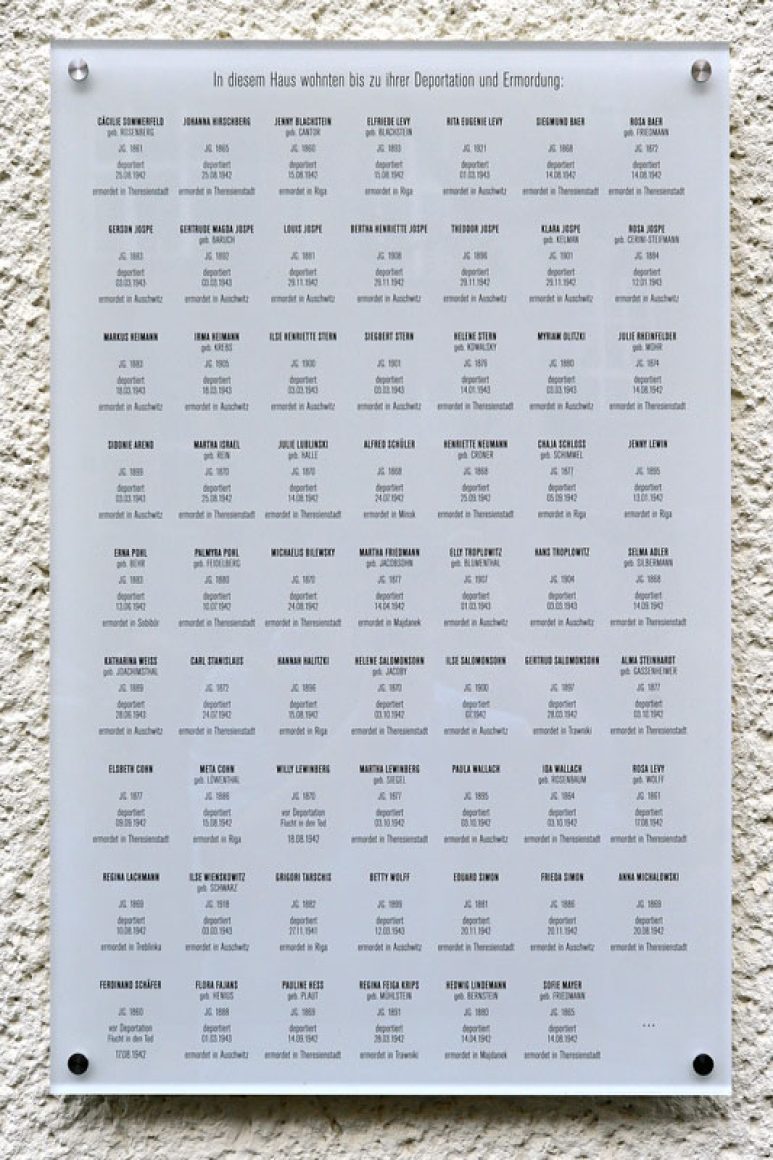

62 Namen, 62 Schicksale, eine Adresse. In der Helmstedter Straße 23 im Bayerischen Viertel lebten vor der Schoa 62 jüdische Bewohner. Viele von ihnen wurden später in Konzentrationslager deportiert und dort ermordet.

Seit Mittwochabend erinnert eine Gedenktafel neben der Eingangstür an die jüdischen Familien. Die Tafel wurde bei einer feierlichen Gedenkveranstaltung enthüllt. Zu den Gästen gehörte der 67-jährige Raphael Jospe, dessen Großmutter vor der Schoa ebenfalls in dem Haus gelebt hatte. Rabbiner Dani Fabian von der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel sprach das Totengebet El Male Rachamim, Jospe das Kaddisch.

Recherche Vor drei Jahren begannen sechs Bewohner zu recherchieren, wer die Menschen waren, die vor der Schoa in ihrem Haus lebten. Sie bekamen daraufhin vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf eine Liste mit 23 Namen mitsamt Geburtsdaten sowie Angaben zu Zeitpunkten und Zielen der Deportation, berichtet Birgit von Pflug, eine der Initiatoren. Auf dieser Grundlage fingen sie an, weitere Spuren zu suchen. Gleichzeitig gab es die Überlegung, für diese 23 Juden Stolpersteine verlegen zu lassen. Doch währenddessen stieß die Initiative auf immer mehr Namen.

»Wir vermuten, dass es ein sogenanntes Judenhaus war«, sagt von Pflug. Bei den Recherchen sei aufgefallen, dass vorwiegend ältere Mieter dort lebten. Kinder und jüngere Menschen wurden von dort aus nicht deportiert. »Vielleicht war es eine Art Altersheim oder ein Abschiebeort für alte jüdische Menschen«, so von Pflug. Die Wohnungen seien sehr groß und verfügten über fünf bis sechs Zimmer.

Namenslesung Die jetzigen Hausbewohner entschieden sich schließlich gegen Stolpersteine. Denn dafür muss es sich – so ein Kriterium – um den letzten freiwilligen Wohnort handeln. Das jedoch konnten die Initiatoren nicht bestätigen. Deshalb ließen sie eine Gedenktafel anfertigen und gestalteten eine Broschüre mit Biografien und der Erinnerung an einige jüdische Bewohner, die fliehen konnten.

Während der Gedenkveranstaltung wurden die 62 Namen von den Hausbewohnern verlesen. Sieben Vorfahren von Raphael Jospe sind nach Auschwitz deportiert und ermordet worden. Der 67-Jährige, der in der USA geboren wurde und heute in Israel lebt, hörte sichtlich gerührt zu. Sein Vater konnte damals noch rechtzeitig in die USA emigrieren. Raphael Jospe war zum ersten Mal in Berlin, ebenso seine Frau und Tochter, die ihn begleiteten. Am Nachmittag hatte die Familie bereits gemeinsam an einer Gedenkveranstaltung am »Gleis 17« teilgenommen.

»Es war ein wunderbares Gefühl, als mich vor Jahren die Hausbewohner kontaktierten«, erinnert sich Jospe. Dass Nichtjuden sich so einem Projekt widmen, habe ihn erfreut. »Sie fragten mich nach Informationen, aber sie gaben mir noch viel mehr. Und ich spürte, dass es für sie wichtig war, der Juden zu gedenken.«