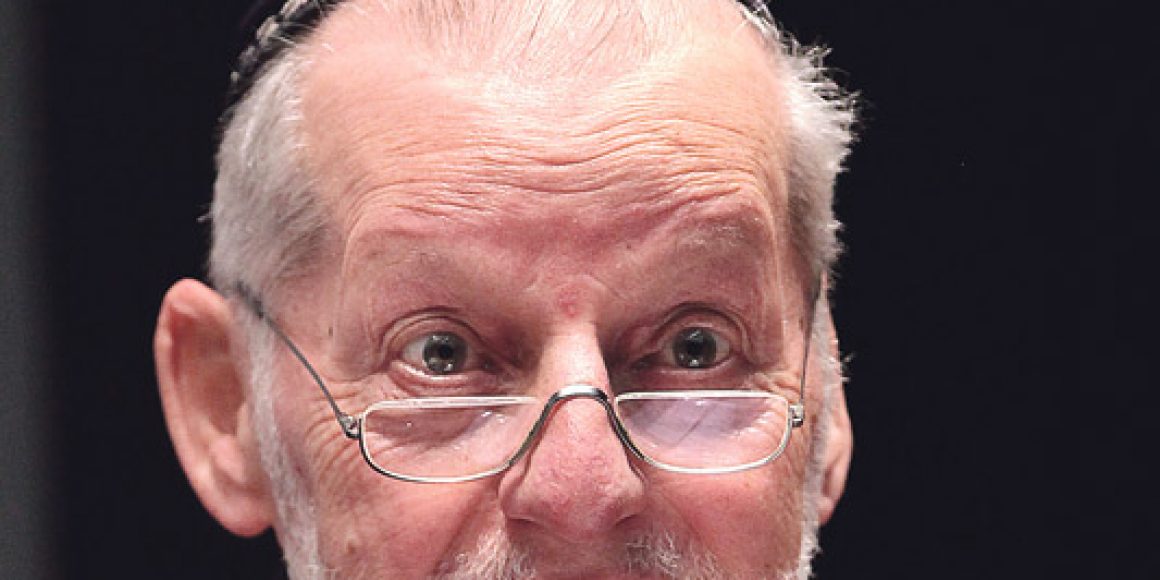

Er ist regelmäßig im Radio zu hören, als Talkgast oder mit der Rubrik »Das jüdische Wort in den Tag« auf Sendung. Er hat eine Autobiografie (Der Mann mit dem Hut) veröffentlicht, einen Lehrauftrag an der Universität Tübingen, und nicht zuletzt ist da sein Beruf: Joel Berger, ehemals baden-württembergischer Landesrabbiner, sollte es eigentlich gewohnt sein, im Zentrum der Öffentlichkeit zu stehen. Dass aber nun, beim Festakt in Stuttgart zum 50. Jahrestag seiner Ordination als Rabbiner, alle Augen auf ihn gerichtet sind, dass Fotos vom ihm auf eine große Leinwand projiziert werden, das ist ihm nun doch etwas unangenehm.

Das Foto von seiner Ordination in Budapest 1963 wollte er eigentlich gar nicht hergeben für diesen Zweck. »Sie denken, Sie sind bei einer Festivität um meine Person«, sagt der 75-Jährige in seiner Rede am vergangenen Sonntag, »aber ich sehe das nicht so.« Berger ist ein Mann der Religion, der Lehre und der Ideen. Sie will er im Vordergrund sehen, nicht sich selbst.

»Zu der Feier seines 70. Geburtstages zum Beispiel mussten seine Frau Noemi und ich ihn zwingen«, sagt Thomas Schnabel. Mit dem Leiter des Hauses der Geschichte in Stuttgart, wo auch die Jubiläumsfeier mit Gästen aus Religion und Politik stattfindet, arbeitet Berger seit vielen Jahren zusammen.

ordination Die jüngste Ordination zweier Rabbiner und zweier Kantoren, die vor Kurzem in Anwesenheit auch politischer Prominenz in Erfurt stattgefunden hat, ist kaum mit der von Joel Berger 1963 zu vergleichen. »Die Feier war der kommunistischen Diktatur nicht genehm«, erzählt er.

Vom ungarischen Staat bewusst boykottiert, hatte die Ordination einen einzigen prominenten Gast: den Schweizer Konsul Carl Lutz, der sich bereits während der 40er-Jahre für ungarische Juden eingesetzt hatte. Alles stand unter staatlicher Kontrolle – die Reden mussten vorher genehmigt werden, und »selbstverständlich«, sagt Berger, waren auch etliche Spitzel dabei.

50 Jahre später wird er gefeiert: nicht nur von seiner Frau, den zwei Kindern und der Enkeltochter, nicht nur von den Offiziellen und von Mitgliedern der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW), sondern auch von Christoph Palmer, ehemaliger Staatsminister, von Martin Klumpp, Prälat im Ruhestand der evangelischen Landeskirche, und von etlichen Mitarbeitern des Hauses der Geschichte in Stuttgart.

Verständnis Dass das so ist, verdankt Joel Berger seiner Persönlichkeit. Er baut Brücken und zeigt Geduld und Verständnis, wenn es darum geht, anderen seine Religion und ihre Gepflogenheiten nahezubringen. »Ihn und seine Frau kann man alles fragen«, sagt Thomas Schnabel: »Man hat nie das Gefühl, dass es einem peinlich sein muss, wenn man etwas nicht weiß.« Das Buffet für den Empfang nach der Feierstunde beispielsweise sei so ein Punkt gewesen: »Wir wussten ja alles Mögliche nicht. Und das Geschirr haben wir eben neu gekauft.«

Bei anderen Menschen für Verständnis für das Judentum zu werben, war nicht Bergers primäre Aufgabe, als er 1985 in Stuttgart Landesrabbiner wurde. Damals hatte die jüdische Gemeinde in Baden-Württemberg weniger als 700 Mitglieder, erzählt Meinhard Tenné, der ehemalige Vorstandssprecher der IRGW. Bergers Aufgabe war es, die Gemeinde am Leben zu erhalten.

Ideen Gemeinsam mit Tenné schaffte er es, dass auch jüdische Schüler Noten für ihren Religionsunterricht bekamen, nachdem das lange ohne einen offiziellen Lehrplan nicht möglich war. Auch bei seinen eigenen Kindern kämpfte er für mehr Rechte. »Integration heißt nicht Verzicht auf Einhalten der Gebote«, fasst Tennés Amtsnachfolgerin Barbara Traub die Maxime zusammen.

Denn Bergers Kinder sollten zwar eine öffentliche Schule besuchen, doch ihr Vater sorgte dafür, dass sie am Schabbat nicht mitschreiben mussten. Überhaupt: Bei aller Geduld ist Joel Berger kein Mann, der Konflikte scheut. Das zeigen auch die Erzählungen aus seiner Vergangenheit und seine Erwartungen an junge Rabbiner in Deutschland.

In den vergangenen 50 Jahren ist viel geschehen. Auf die Frage, was sich seit seiner Ordination speziell für Rabbiner, für jüdische Gemeinden geändert hat, lächelt Joel Berger nachsichtig. »Haben Sie lange Zeit?« Das, womit sich junge Rabbiner heute auseinandersetzen müssen, beginne mit der Immigration von Juden aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. »Ohne die gäbe es uns hier nicht mehr«, sagt er.

Kompetenzen Berger, der selbst neben Deutsch, Jiddisch, Hebräisch und Ungarisch auch Englisch, Schwedisch und Russisch spricht, betont: »Man braucht also sprachliche und kulturelle Kompetenzen, um mit dieser großen Gruppe Menschen kommunizieren zu können.«

Schon bevor die Zuwanderung begann, erzählt er, habe er sich an den damaligen Zentralratsvorsitzenden Werner Nachmann gewandt und ihm gesagt, dass man sich darauf vorbereiten müsse. »Und wissen Sie, was er gesagt hat? ›Sie kümmern sich ums Gebet, und wir kümmern uns um die Politik!‹«

Und er kümmerte sich, ganz pragmatisch. Predigten übersetzte er beispielsweise kurzerhand ins Russische, damit auch die zugewanderten Gemeindemitglieder folgen konnten. Doch noch heute ärgert er sich über Nachmann und darüber, wie schlecht man in Deutschland auf die neuen Mitglieder vorbereitet war. »Wir hatten keine Einrichtung für ihre Integration, keine jüdischen Gymnasien, keine Internate. Und auch keine Lehrerseminare!«

Zudem sei das Oberrabbinat keine Hilfe gewesen. »Israel hat die Juden in Deutschland erst entdeckt, als die Zuwanderer kamen«, sagt er. Bis dahin habe es weder geistliche noch wissenschaftliche Hilfe gegeben, »wir waren für das Oberrabbinat nicht existent.« Doch jetzt sei das anders – und da sieht er die Aufgabe für junge Rabbiner. »Seit der Masseneinwanderung bildet sich das Oberrabbinat ein, sich hier einmischen zu müssen. In anderen Ländern tut es das auch nicht.« Der neuen Generation Rabbiner wünscht Berger, »dass sie die Integrität haben, dass sie die Kraft haben, das zu verhindern«.

Der 75-Jährige, der mit wachem Geist und klaren Worten spricht, wird wohl noch eine Weile meinungsstark seinen Glauben vertreten. Im persönlichen Gespräch, über Bücher oder im Radio.