Erst ein paar Monate ist es her, dass sie ihren 95. Geburtstag feiern konnte – und ihre Söhne, die Familien, viele Freunde und Bekannte freuten sich mit ihr über diesen Tag. Jetzt herrscht bei ihnen allen tiefe Trauer. Am 16. Mai schlief Henny Brenner nach einem erfüllten Leben für immer ein, einem Leben, das es nach dem Willen der Nationalsozialisten so nie gegeben hätte.

Henny Brenner hat schon viele Krisen gemeistert, was auch damit zusammenhing, dass sie jedem Tag das Beste abgewann. Jedem brachte sie aufrichtiges Interesse entgegen, sie war zugewandt und aufmerksam, selbst als ihr Gehör nachließ. Sie ging humorvoll mit den Fährnissen des Alltags um und konnte anregend erzählen. Es tat gut, sie zu kennen. All das hätte ruhig noch eine Weile so bleiben können.

MEMOIREN Ihren Memoiren, die 2001 im Pendo-Verlag (München/Zürich) und 2005 bei ddp Goldenbogen in ihrer Geburtsstadt Dresden erschienen, gab Henny Brenner den Titel Das Lied ist aus – Ein jüdisches Schicksal in Dresden. Es erschien ihr symbolträchtig, dass das einzig erhaltene Foto des Kinos, das den Familienunterhalt sicherte, 1930 den Willi-Forst-Kassenknüller Das Lied ist aus ankündigte.

Mehr als einmal hing ihr Leben an einem seidenen Faden.

Mehr als einmal hing ihr Leben an einem seidenen Faden. Henny Brenner war bereit, darüber zu sprechen, besuchte seit der Wiedervereinigung regelmäßig Dresden, wo sie alte Kontakte wiederfand, sprach in Schulen, gab 2013 BR-alpha ein beeindruckendes Interview, sprach 2014 zum Jom Haschoa in der Münchner Synagoge »Ohel Jakob«.

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hatte sie eingeladen. »Henny Brenner«, sagte die Präsidentin, »steht für mich auf einzigartige Weise für die deutsch-jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie hat in dieser Zeit fast alles miterlebt, vom Terror der NS-Zeit über die Teilung und den langsamen Wiederaufbau des jüdischen Lebens bis zu seinem Wiedererblühen in jüngerer Zeit.«

VORTRAG Henny Brenner kam ohne Skript, doch die Sorge, dass sie mit einer Redezeit von 20 Minuten nicht zurechtkäme, war unbegründet. Selten hat man einen Vortrag gehört, der so strukturiert war, alles Wesentliche berührte, den zuhörenden Schoa-Überlebenden ihrer Generation gerecht wurde, aber auch ihren jungen Zuhörern – in den Schilderungen von ihrer Geburt 1924 bis zu ihrem persönlichen Happy End 1953.

Henny Brenner, geborene Wolf, wuchs als behütetes Einzelkind von Max Wolf und seiner Frau Schosche Rebekka auf. Der Vater, Protestant und bürgerlich im besten Sinne des Wortes, hatte als Militarismusgegner den Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg gemieden. Für ihn kam nur eine jüdische Erziehung in Betracht.

Noch deutlicher war sein Widerstand, als er ins Reichspropagandaministerium nach Berlin bestellt wurde. Das Angebot, sein Kino zu behalten, wenn er sich von Frau und Tochter lossagen würde, lehnte er ab. Seine konsequente Haltung kostete ihn die Existenz. Für Henny, damals 14 Jahre alt, war die unbeschwerte Kindheit zu Ende. Dafür erhielten ihre Mutter und sie 1938 sogenannte »Judenkennkarten« mit dem Zusatznamen Sara.

ZWANGSARBEIT Mit dem Judenstern auf dem Weg zur Zwangsarbeit fielen in ihrer Gegenwart oft Sätze wie: »Wie kommt denn die dazu, mit ihren blonden Haaren und blauen Augen?« Am 13. Februar 1945 erhielten Henny Wolf und ihre Mutter die Mitteilung, dass sie sich drei Tage später zum »auswärtigen Arbeitseinsatz« bereithalten sollten. Die Bombardierung Dresdens in jener Nacht und das nachfolgende Chaos verhinderten ihre Deportation. Bis zum 8. Mai und dem Eintreffen russischer Panzer dauerte die Zitterpartie, in der es um Leben oder Tod ging.

Es war ein Chanukkaball 1952, der den Vorwand bot, von Dresden nach Ost- und schließlich nach West-Berlin zu fliehen.

Nach Kriegsende, erzählte Henny Brenner, »waren wir glücklich, dass wir alle drei die Kriegs- und Verfolgungsjahre mit heiler Haut überlebt hatten«. Die Familie blieb unbeugsam: Der verweigerte Eintritt in die KPD und SED schloss alle Vergünstigungen aus, die »Kämpfern gegen den Faschismus« vorbehalten blieben.

Es war schließlich ein Chanukkaball im Dezember 1952, der den Vorwand bot, von Dresden nach Ost- und damit weiter nach West-Berlin zu fliehen. Im Frühjahr 1953 lernte Henny Hermann Brenner kennen, der auf fünf Jahre Ghetto und Konzentrationslager zurückblickte. Mit ihm zog sie ins oberpfälzische Weiden, wo Hermann Brenner maßgeblich am Aufbau der jüdischen Gemeinde mitwirkte.

Auch Henny Brenner trug das Ihre bei, ob über Jahrzehnte bei der Ausrichtung von Festlichkeiten in der Kleingemeinde Weiden oder durch ihren Deutschunterricht für Kontingentflüchtlinge. Ein besseres Deutsch – auch nach Jahrzehnten noch mit einem leicht sächsischen Akzent – hätten sich ihre Schüler nicht wünschen können.

»Mit ihrer Kraft und ihrem Durchsetzungsvermögen setzte sie sich zeitlebens für das jüdische Leben ein«, erinnert sich Charlotte Knobloch.

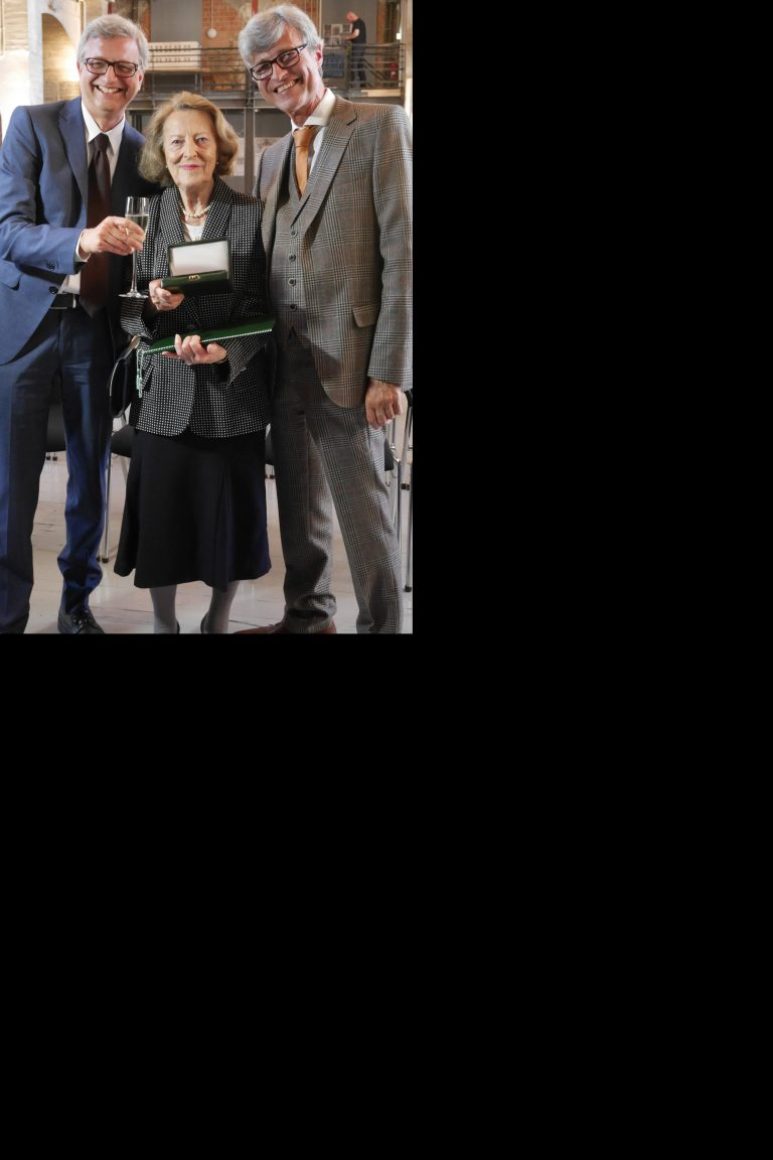

KRAFT »Mit ihrer Kraft und ihrem Durchsetzungsvermögen«, schildert IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch ihre persönliche Erfahrung, »setzte sie sich zeitlebens für das jüdische Leben ein. Sie musste nicht in der ersten Reihe stehen, um sichtbar zu sein. In ihrem langen Leben hat sie die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wie wenige andere bereichert und geprägt.«

Nachdem ihr Sohn Michael erster Lehrstuhlinhaber für Jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität geworden war, kam Henny Brenner öfter in die bayerische Landeshauptstadt. Sie liebte es, Kulturveranstaltungen zu besuchen, vor allem die Vorträge hochkarätiger Referenten, die ihr jüngerer Sohn einlud. Wohl fühlte sie sich aber auch am Tegernsee bei ihrem älteren Sohn Leonhard, bis dies alles zu beschwerlich wurde und sie nach Weiden zurückkehrte.

Dort, in ihrer zweiten Heimatstadt, hat sie nun an der Seite ihres Mannes ihren Ruheplatz gefunden.