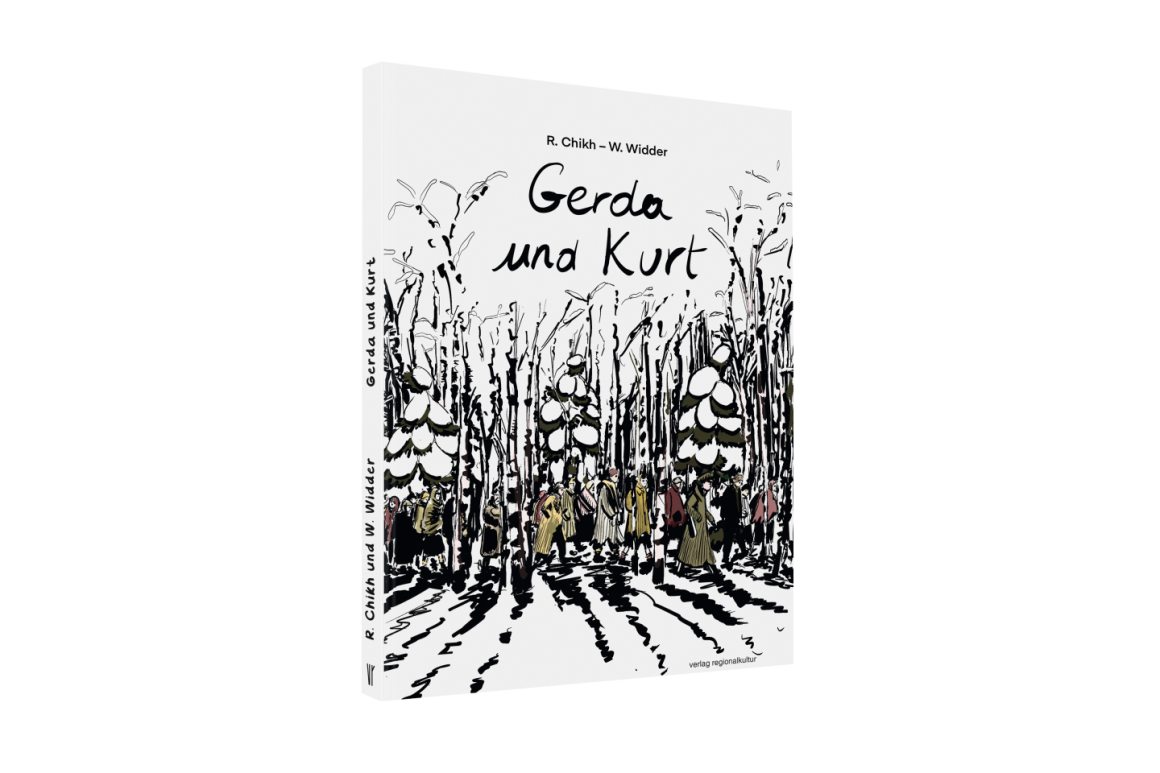

Ganz am Schluss stehen die Gräber. Das letzte Bild in der Graphic Novel Gerda und Kurt. Die Geschichte zweier Juden in der Nazi-Zeit von Raïssa Chikh und Wolfgang Widder erinnert an Tote, an viele Tote. Vor allem Widder war das wichtig – ein Happy End hätte er als nicht angemessen empfunden. Erst recht nicht für diese Geschichte von Gerda Weissmann und Kurt Klein, die zwar damit endet, dass die beiden ein Paar werden, aber die von so vielen Verlusten geprägt ist.

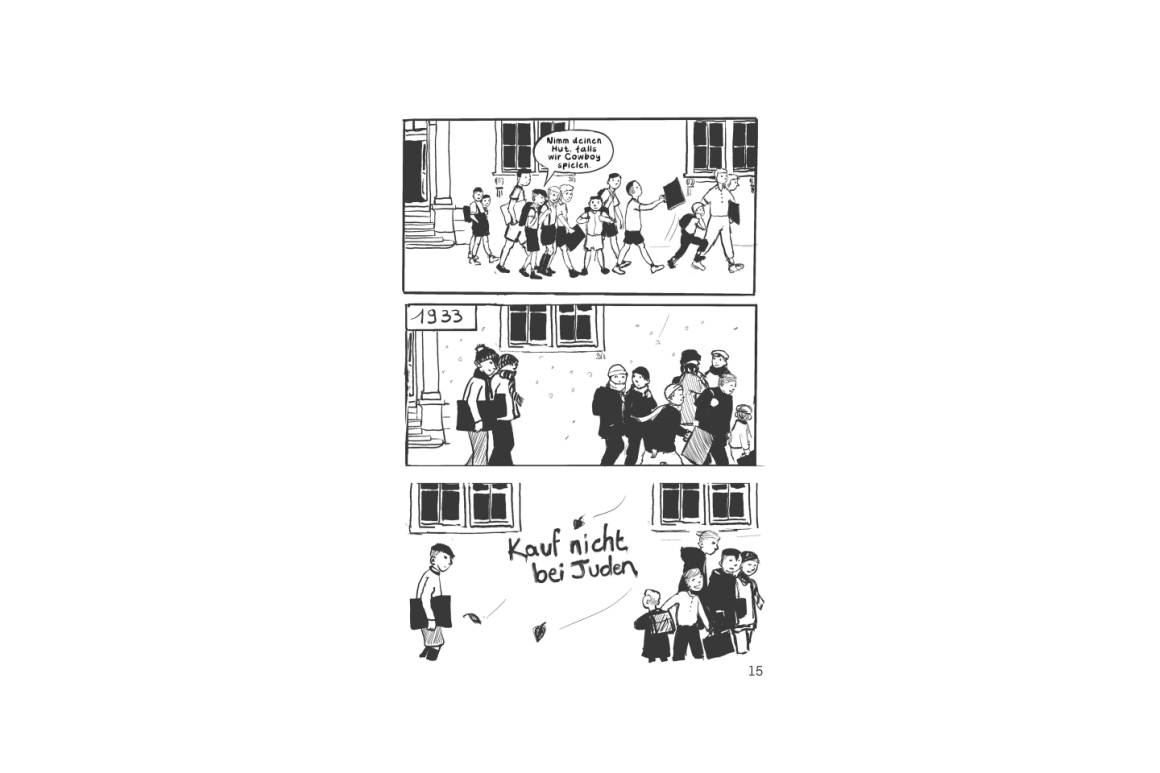

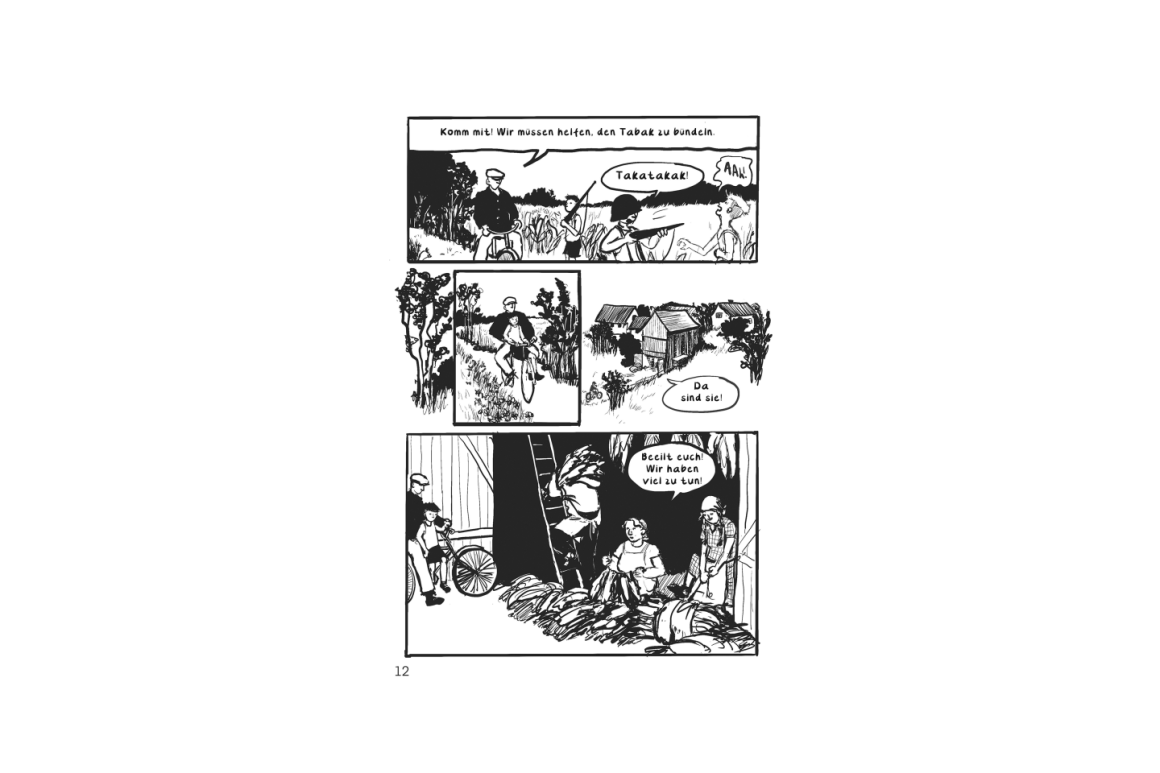

Das jedenfalls vermitteln die eindrücklichen Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Berliner Künstlerin Raïssa Chikh, die auf knapp 100 Seiten umfangreiche Einblicke in zwei jüdische Biografien aus dem Vorkriegsalltag bis hin zum Grauen der Konzentrationslager vermittelt. Die Texte, die Widder beigesteuert hat, sind dagegen eher spärlich gehalten.

Als Zielgruppe sollen primär Jugendliche angesprochen werden, wobei die Graphic Novel als nur eines von mehreren Stilmitteln gedacht ist, mit denen junge Menschen von dem ungewöhnlichen und dramatischen Schicksal von Gerda Weissmann und Kurt Klein erfahren sollen.

Wolfgang Widder, 73 Jahre alt, Psychologe und Hobby-Historiker, war vor einigen Jahren bei der Vorbereitung des 1250-Jahre-Jubiläums von Walldorf, einem Ort in der Nähe von Heidelberg, eher zufällig auf das Thema gestoßen. Er las einen Bericht über Kurt Klein und dessen jüdische Familie. Kurt Klein, 1920 geboren, konnte mit seinen beiden Schwestern rechtzeitig in die USA flüchten. Doch trotz großer Anstrengungen gelang es ihnen nicht, ihre Eltern Alice und Ludwig nachzuholen – immer wieder scheiterte die Ausreise in letzter Sekunde. Hauptverantwortlich dafür war die restriktive amerikanische Visa-Politik in dieser Zeit.

Deportation ins südfranzösische Lager Gurs nahe der Pyrenäen

So kam es, dass Alice und Ludwig Klein ins südfranzösische Lager Gurs nahe der Pyrenäen deportiert und später ermordet wurden. Ihr jüngster Sohn Kurt Klein kämpfte sich in seiner neuen Heimat durch, landete schließlich bei der amerikanischen Armee und half dort als einer der psychologisch ausgebildeten »Ritchie Boys«, Europa von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zu befreien.

Koffer werden an Schulen verteilt, darunter das Buch von Gerda.

Gegen Kriegsende traf er an der bayerisch-tschechischen Grenze bei Volary auf die 21-jährige Gerda Weissmann, eine Jüdin aus dem polnischen Bielsko-Biała. Nach Jahren in Arbeitslagern und einem barbarischen Todesmarsch wog sie nur noch rund 30 Kilo und war derart geschwächt, dass sie Monate im Lazarett zubringen musste.

Dass die beiden trotz dieser Umstände ein Paar wurden, ist Teil der Faszination dieser Geschichte, die Gerda Weissmann später in ihrem Buch Nichts als das nackte Leben erzählt. Vor ihrer Begegnung mit Kurt Klein stand eine schier endlose Reihe an Verlusten: Sie verlor ihre Eltern, den Bruder und alle Freundinnen, die sie in den Lagern fand – und blieb dennoch immer offen für das Leben.

In den USA wurde das Buch ähnlich bekannt wie das Tagebuch der Anne Frank

In den USA wurde das sehr berührende und mit großer Erzählkraft geschriebene Buch ähnlich bekannt wie das Tagebuch der Anne Frank, ein Dokumentarfilm erhielt einen Oscar, und Gerda Weissmann bekam zahlreiche Auszeichnungen. In Deutschland dagegen war ihre Geschichte weitestgehend vergessen, das Buch ist derzeit allenfalls antiquarisch erhältlich.

Das soll sich ändern, dachte sich Wolfgang Widder und hat inzwischen einiges erreicht: 2022 fanden in Walldorf die »Kurt-Klein-Tage« statt, zu denen die drei Kinder von Kurt Klein und Gerda Weissmann mit ihren Familien aus den Vereinigten Staaten angereist waren. Es gibt eine Homepage mit viel Material und neben der Graphic Novel auch noch eine knapp 90-seitige Biografie über Kurt Klein, die Widder geschrieben hat.

Sie ist 2022 erschienen, genau wie die Graphic Novel in dem kleinen Verlag Regionalkultur.

In Deutschland war die Geschichte weitestgehend vergessen.

Dank der Hilfe von Sponsoren können nun auch seit dem Herbst Materialkoffer an Schulen verteilt werden. Sie enthalten neben der Graphic Novel unter anderem Gerda Weissmanns Buch, das vor Kurzem in einer Neuauflage im Metropol Verlag erschienen ist. Wie Widder zu berichten weiß, bereitet das Heidelberger Center for American Studies zudem eine digitale Veröffentlichung der Korrespondenz der Familie Klein aus jenen schweren Jahren vor.

Raïssa Chikh und Wolfgang Widder: »Gerda und Kurt. Die Geschichte zweier Juden in der Nazi-Zeit«. Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2023, 96 S., 16,90 €