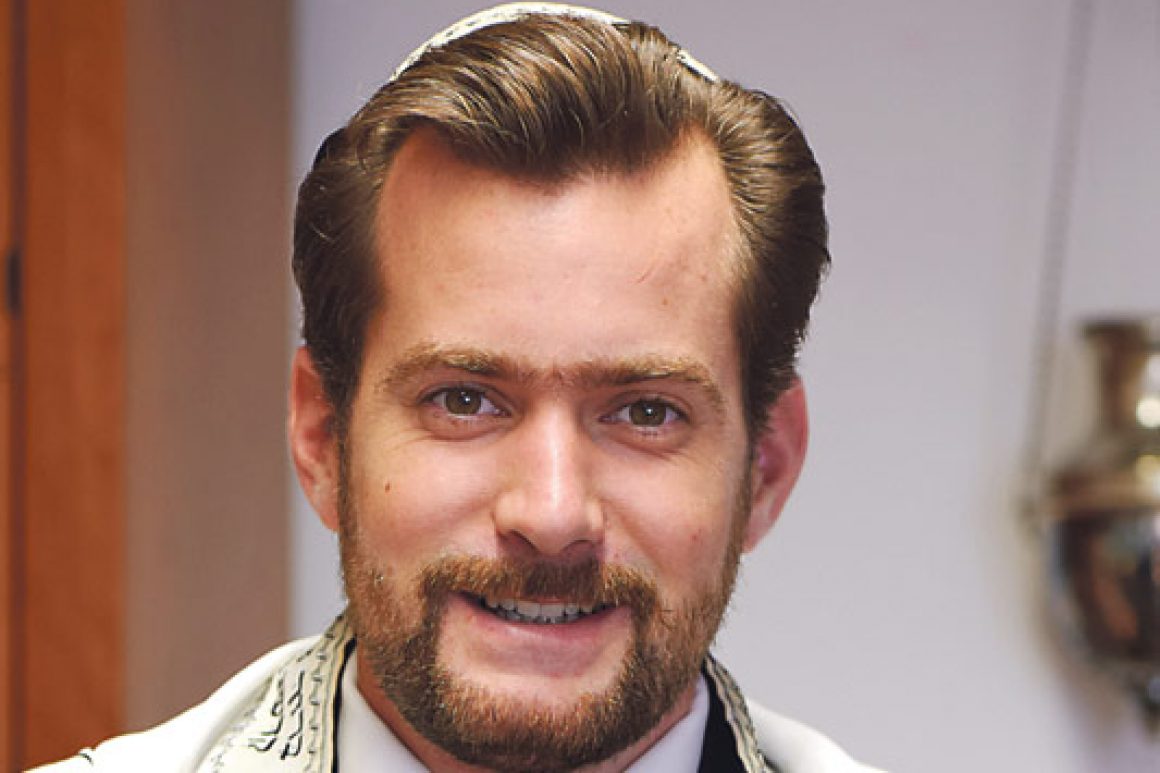

Tobias Jona Simon, 33, geb. in Bielefeld

Die mediale Aufmerksamkeit bei der Rabbinerordination fände er gut, sagt Tobias Jona Simon. Dass per Fernsehen auch Menschen diese feierliche Zeremonie live miterleben könnten, die sonst keine Chance hätten, jemals so etwas zu sehen, sei eine Art von Aufklärung über das Judentum, sagt der 33-jährige gebürtige Bielefelder. Auch seine Magisterarbeit ist ein Erklärstück. Sie beschäftigt sich mit dem einzigen, bis heute üblichen Trauerbrauch, der in der Tora Erwähnung findet, der »Kri’a – dem Kleiderzerreißen im Trauerfall«.

Simon liebt es exakt und praktisch. Sein Studium der formalen Linguistik und Romanistik gab er bald auf. »Zu abstrakt, zu mathematisch« sei die Sprachwissenschaft gewesen, sagt er, und die Liebe zum Spanischen kann er sich auch so erhalten. Zunächst sei er auch vorsichtig gewesen, ein Studium am Geiger-Kolleg zu beginnen. Er wollte »nicht nur Rabbiner sein«, sondern eine universitäre Ausbildung wählen, um im Ernstfall auch »etwas anderes zu können«. Erst, als ihm seine Freunde Konstantin Pal und Boris Ronis erklärten, dass mit dem Rabbinatsstudium auch ein Judaistikstudium an der Universität Potsdam verbunden sei, schaute er sich genauer um und ist jetzt froh über seine Wahl.

Spanisch sprechende Länder bleiben sein bevorzugtes Reiseziel. Schließlich ist er auf Gran Canaria aufgewachsen. Kürzlich hat er seine alten Schulfreunde dort besucht. Wenn er entspannen möchte, greift er schon mal zu Laufschuhen. »Aber in letzter Zeit fand ich immer wieder Ausreden, nicht zu laufen.« Das Lernen und die Abschlussarbeit ließen ihm wenig Zeit. Wenn er erst einmal als Rabbiner seinen Kollegen Jonah Sievers in Niedersachsen unterstützt und in Göttingen, Hameln und Hildesheim unterwegs ist, wird er vielleicht doch Entspannung brauchen.

Antje Yael Deusel, 51, geb. in Nürnberg

In der 1.000-jährigen Geschichte der Jüdischen Gemeinde Bamberg war Antje Yael Deusel die erste Frau, die in der Synagoge vorbeten durfte. Jetzt ist sie die erste deutsche Jüdin, die nach der Schoa in Deutschland zur Rabbinerin ausgebildet und ordiniert wurde. Damit bricht die gebürtige Nürnbergerin zum zweiten Mal in eine Männerdomäne ein: Die 51-Jährige ist Fachärztin für Urologie, weiß also genau, was es heißt, männlichen Vorbehalten begegnen zu müssen.

Doch für die Angehörigen der Israelitischen Kultusgemeinde im fränkischen Bamberg »bin ich schon längst die Rabbinerin«, sagt Deusel lachend. Schließlich gestaltete sie bisher schon als zweite Vorsitzende und als Kulturreferentin das jüdische Leben in der Stadt mit. »Ich werde von der Gemeinde akzeptiert«, weiß sie und verrät ihren Spitznamen: »Die Stimme« werde sie genannt, »weil ich angeblich so schön singe wie Zarah Leander«.

Ihre Masterarbeit zum Thema »Brit Mila – medizinische und halachische Aspekte« schloss sie mit Auszeichnung ab. Für sie seien die vergangenen Jahre ein »Kraftakt« gewesen, gesteht Deusel: »Viel Disziplin, keine Freizeit, kein Urlaub«, zumal ihr ärztlicher Dienst am Bamberger Klinikum weiterlief. Doch »ich war immer überzeugt davon, dass ich die Rabbinerausbildung machen muss«, erklärt sie.

Deusel hofft darauf, dass neben den Gottesdiensten und Beerdigungen auch Hochzeiten sowie die Bar- und Batmizwa auf ihrem Dienstplan stehen werden. Für den Bamberger Gemeindevorsitzenden Heiner Olmer verkörpert Deusel die Pluralität der traditionell-konservativen Einheitsgemeinde: »Demnächst finden an zwei Schabbatot im Monat egalitäre Gottesdienste statt, in denen auch Frauen zur Tora aufgerufen werden«, erklärt Olmer.

Yael Deusel macht sich ein Wort ihrer Vorgängerin Regina Jonas, die 1935 als erste Rabbinerin Deutschlands ordiniert wurde, zu eigen: »Fähigkeiten und Berufung hat Gott in unsere Brust gesenkt und nicht nach dem Geschlecht gefragt. So hat ein jeder die Pflicht, ob Mann oder Frau, zu wirken und zu schaffen. Wenn man die Dinge so betrachtet, nimmt man Weib und Mann als das, was sie sind: als Menschen.«

Paul Moses Strasko, 39, geb. in Montana

Wäre er beim Jazz geblieben, hätte es Paul Moses Strasko wohl nicht nach Europa gezogen. Doch seine Abschlüsse in Musik an der Universität von Montana und das anschließende Studium der Musiktheorie und Komposition in Philadelphia führten nicht zu einem soliden Einkommen. Das stellte sich erst ein, als er in Seattle bei einem Pharmariesen anheuerte. Als Manager für Softwareprojekte betreute er Forschungslabore und Universitätskliniken auch in Europa. Religiös engagierte er sich in Seattle im »Temple Beth Am«. Gefördert durch seinen Gemeinderabbiner entwickelte er sich zum Toraleser und Vorbeter.

Oft baten ihn kleinere Gemeinden, Gottesdienste zu leiten. Und so kam allmählich die Idee auf, für das Rabbinat zu studieren. Das aber wollte er unbedingt auf dem alten Kontinent und bewarb sich 2005 in Potsdam beim Abraham Geiger Kolleg. Zwei Jahre später begann sein erstes Semester mit dem Israeljahr am Jerusalemer He- brew Union College. 2008, vor der Rückkehr nach Deutschland, wurde er dort mit einem Preis für herausragende akademische Leistungen geehrt.

»Ein freundliches Temperament« bescheinigt Ingrid Wettberg, die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde von Hannover, dem 39-Jährigen: »Er ist bei uns gut angekommen, weil er mit dem Herzen dabei ist!« Ein Jahr lang hat er in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein Gemeindepraktikum absolviert. Künftig wird er weiter südlich amtieren – in der Liberalen Israelitischen Gemeinde von Genf.

Yann Boissière, 49, geb. in Lille

»Ich möchte in Paris ein Lehrhaus ›Abraham Geiger‹ etablieren.« Yann Boissière schwärmt von den Leistungen der Wissenschaft der Judentums in Deutschland während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. In Frankreich wüsste man kaum etwas darüber. Boissière wird der dritte Rabbiner einer der größten jüdischen Gemeinden Frankreichs, dem MJLF (Mouvement Juif Liberal de France) in Paris. Dort gilt er schon lange als bemerkenswerte Persönlichkeit: Von 1999 bis 2007 war er Leiter ihrer Religionsschule. Vor vier Jahren fragte man ihn, ob er bereit sei, Rabbiner zu werden.

Der studierte Amerikanist und Linguist arbeitete bis Ende der 90er-Jahre als Autor für Film, TV und Werbung. Ein Amt mit religiöser Verantwortung habe nicht im Drehbuch seines Lebens gestanden. Ab 2007 pendelte er, Ehemann und Familienvater, pro Monat vier bis fünf Tage nach Berlin zum Abraham Geiger Kolleg. Die restliche Zeit verbrachte er als Student der Jüdischen Studien an der Sorbonne, abgesehen vom Israeljahr an der Conservative Yeshiva von Jerusalem und dem orthodoxen Steinsaltz-Institut.

In diesen Jahren hat er auch noch zwei Bücher von Jeschajahu Leibowitz übersetzt, in Paris eine Magisterarbeit über einen jüdischen Gelehrten des Spätmittelalters geschrieben und in Potsdam eine halachische Rabbinerarbeit über den reuigen Straftäter verfasst. In seiner Freizeit spielt er Klavier, reist gern und ist ein politisch interessierter Mensch.

Yuriy Kadnikov, 36, geb. in Evpatoria/Krim

»Ich kannte drei deutsche Worte: ›Brot‹, ›Butter‹ und ›Hände hoch‹«, erinnert sich Yuriy Kadnikov. 2002 war er nach einem zweijährigen Kurs am Machon der World Union for Progressive Judaism in Moskau in die Ukraine zurückgekehrt.

Begabung und intellektuelle Neugier des jungen Mannes waren am Moskauer Institut aufgefallen, und deshalb empfahl man ihn für ein Rabbinerstudium, allerdings nicht am Abraham Geiger Kolleg der Universität Potsdam. Als er dort im Juli 2003 eintraf, begann ein zweijähriger Hürdenlauf. Der Bildungsweg des gelernten Radioelektronikers wurde von der Universität nicht anerkannt. Er musste nicht nur die verbindliche Deutschprüfung bestehen, sondern auch noch das Abitur nachholen.

Bevor er 2005 als ordentlicher Student Jüdische Studien, Religionswissenschaft, Literaturwissenschaft und Germanistik belegen durfte, nahm er am Programm des Kollegs teil, besuchte Vorlesungen der Universität und machte erste Gemeindepraktika in Hameln und Göttingen. »Ich bekam Zeit, mich zu entwickeln«, resümiert Kadnikov seine verlängerte Studienzeit. Kadnikovs Magister- und Rabbinerarbeit zur jüdischen Bibelauslegung wurde mit Auszeichnung bewertet. Die Zukunft für sich und seine fünfköpfige Familie sieht er in Deutschland: »Hier werden Rabbiner gebraucht.« Nach der Ordination wird er die Jüdische Gemeinde Mönchengladbach betreuen.

(Mitarbeit Heide Sobotka)