Fast 200 Babys liegen entlang der sogenannten Selbstmördermauer auf dem Dresdner St.-Pauli-Friedhof unter der Erde: ein anonymes Massengrab für die Kinder der Zwangsarbeiterinnen, die während der NS-Zeit in Betrieben und in der Landwirtschaft in der Stadt und der weiteren Umgebung schuften mussten.

Die Künstlerin Annika Dube-Wnek stieß während ihrer Arbeit an einem »Denkzeichen« – Bild- und Texttafeln, die an Orten der Stadt aufgestellt werden, die mit der Judenverfolgung in der NS-Zeit in Zusammenhang stehen – auf das Schicksal der Kinder. Ein solches Denkzeichen wurde für den evangelischen Friedhof zum »Judenlager Hellerberg«, das sich in der Nähe befand, aufgestellt. Beim Anbringen der Tafel fragte der Friedhofsverwalter: »Wollen Sie nicht mal was für die Kinder machen?«

Bachelor-Arbeit Von da an ließ die verdrängte Geschichte die Dresdnerin nicht mehr los. Sie fahndete nach Unterlagen und schrieb ihre Bachelor-Arbeit zum Thema »Strukturelle Gewalt im nationalsozialistischen Gesellschaftssystem«. Die Namen der Kinder und die ihrer Mütter, ihre Nationalität, ihre Geburts- und Sterbedaten und sogar die Todesursachen sind bekannt. Das Standesamt Dresden-Klotzsche verzeichnet fein säuberlich die Geburt von 497 Babys im Lager Kiesgrube.

In der Nähe des Lagers gab es ein Kinderheim. Möglich, dass einige Babys dorthin kamen oder adoptiert wurden. Die Akten des Findelheims bleiben jedoch aus Datenschutzgründen verschlossen. Annika Dube-Wnek kann nachweisen, dass 238 Kinder starben, weil man sich nicht um sie kümmerte.

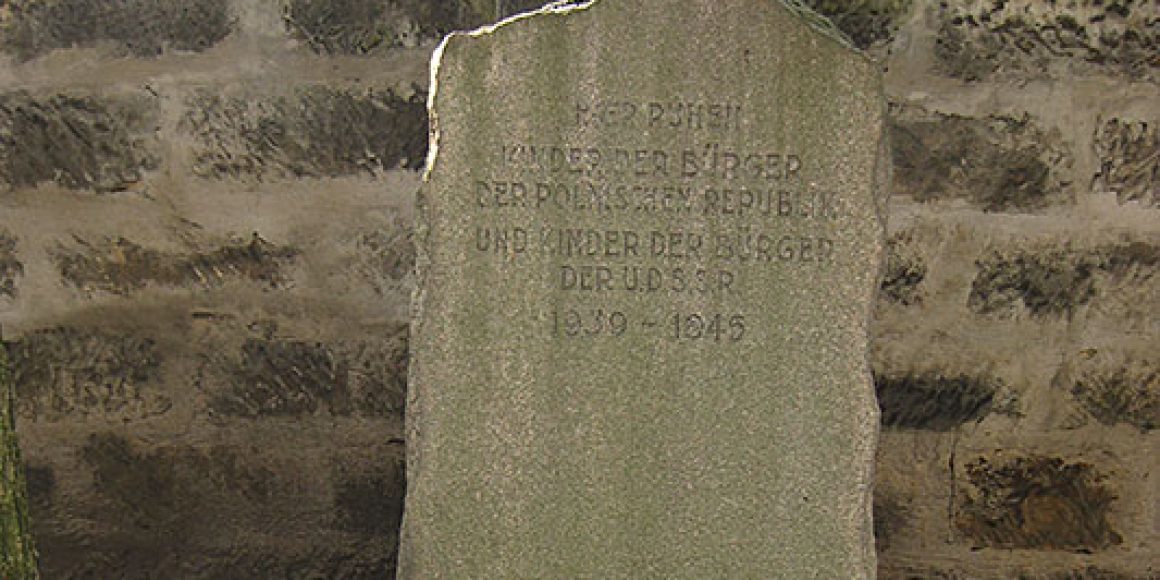

Grabanlage Gemeinsam mit dem Lokalhistoriker Jürgen Naumann will Dube-Wnek nun eine würdevolle Grabanlage gestalten. Nora Goldenbogen, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Dresden, begrüßt dieses Engagement: »Das ist eine richtig gute Sache.« Es sei positiv, dass neben der Jüdischen Gemeinde auch andere Initiatoren in Dresden an die Gräuel der NS-Zeit erinnern.

Rund 13 Millionen Zwangsarbeiter soll es insgesamt gegeben haben, darunter viele Frauen, die ein Kind erwarteten oder hier schwanger wurden. Die Kinder waren für das nationalsozialistische Deutschland unnützer Ballast, ein Kostenfaktor und eine Bedrohung für die »Reinheit der Rasse«.