Am 9. November 1990 – dem Tag des Gedenkens an die Pogromnacht von 1938 – stellte Miriam Gillis-Carlebach im Gästehaus der Universität Hamburg ihr Buch Jüdischer Alltag als humaner Widerstand 1930–1941 vor. Es enthielt viele Dokumente ihres Vaters, des Hamburger Oberrabbiners Joseph Carlebach.

Das Buch war das Ergebnis ihres einjährigen Forschungsaufenthalts in der Hansestadt. Einen Tag zuvor, am 8. November, hatte Gillis-Carlebach noch ein Gespräch mit dem damaligen Präsidenten der Universität, Peter Fischer-Appelt, geführt.

»An diesem Tag, erst an diesem Tag, kam – so darf man sagen – Joseph Carlebach offiziell an die Universität Hamburg, vermittelt durch seine Tochter«, denn zu seinen Lebzeiten gab es keine Beziehungen zwischem dem bekannten Rabbiner und der Universität, sagte die Historikerin und ehemalige Vizepräsidentin der Universität Hamburg, Barbara Vogel, bei der Präsentation des neunten Joseph-Carlebach-Konferenzbandes, der vor Kurzem erschienen ist.

Bar-Ilan-Universität Die Konferenz selbst hatte im Herbst 2012 an der Bar-Ilan-Universität im israelischen Ramat Gan stattgefunden. Erstmals ging es dabei um die biografische Annäherung an die Mitglieder der nachfolgenden Generationen der großen Carlebach-Familie.

Sowohl Joseph Carlebachs Kinder Miriam, Direktorin des gleichnamigen Instituts an der Bar-Ilan-Universität, und Julius, der von 1989 bis 1997 Rektor der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg war, als auch der bedeutende Journalist und Gründer der israelischen Zeitung Maariv, Esriel Carlebach, sowie der »singende Rabbiner« Shlomo Carlebach sind Protagonisten der geistigen Familientradition, die bis in die Gegenwart reicht. Sie ebneten den Weg für einen Dialog über die durch die Schoa aufgerissenen Gräben hinweg.

Die heterogenen interdisziplinären Beiträge der Konferenz, die in dem Band abgedruckt sind, spiegeln die Vielfalt der »Carlebach-Tradition« wieder: gelebtes Judentum, universalistisches Denken, fachübergreifend in den verschiedenten wissenschaftlichen Disziplinen, aber immer dem Menschen dienend.

Dynastie Gleichzeitig wurden auch die engen Familienbande, das Zugehörigkeitsgefühl zur »Carlebach-Dynastie«, aufgezeigt, wie es die 92-jährige Miriam Gillis-Carlebach bei der Buchvorstellung formulierte. Die Erziehungswissenschaftlerin ist die Tochter des letzten Oberrabbiners und Rektors der Talmud-Tora-Schule in Hamburg, Joseph Carlebach und seiner Frau Charlotte, geborene Preuss.

1993 gründete Gillis-Carlebach mit finanzieller Unterstützung der Hamburger Wissenschaftsbehörde das Joseph-Carlebach-Institut an der Bar Ilan-Universität, dessen Rektorin sie bis heute ist. Die Konferenzen der beiden Universitäten finden immer abwechselnd alle zwei Jahre in Hamburg und in Ramat Gan statt.

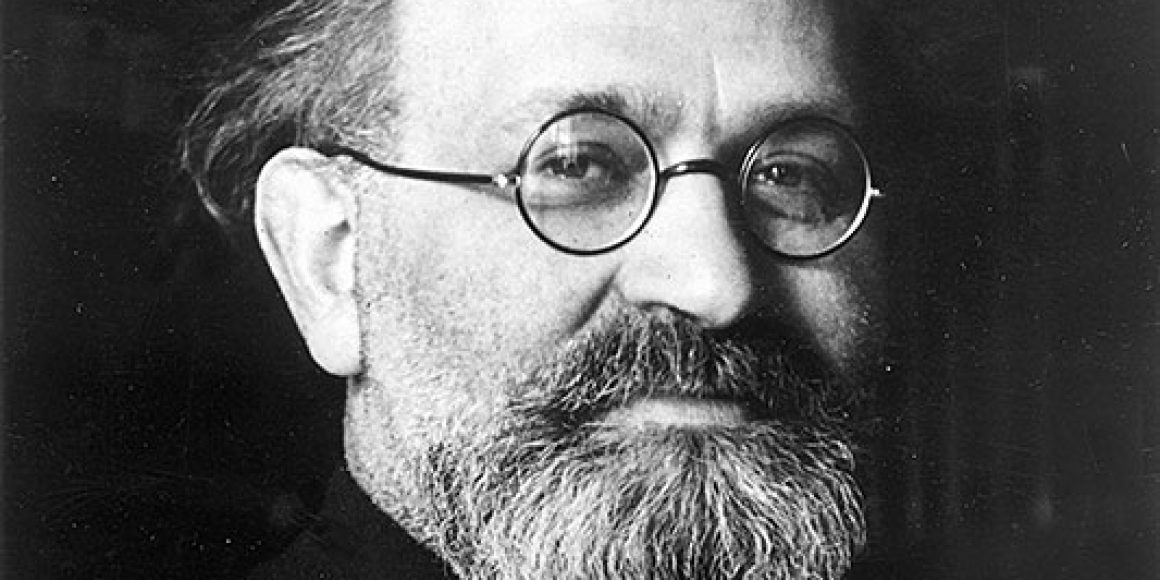

Die wissenschaftlichen Tagungen setzen sich mit dem Leben und Wirken Joseph Carlebachs auseinander. Er war nicht nur ein über Hamburgs Grenzen hinaus bekannter Rabbiner, Naturwissenschaftler und Schriftsteller, sondern auch ein schöpferischer Erzieher. Das Ehepaar Carlebach hatte neun Kinder.

Die gesamte Familie war am 6. Dezember 1941 in das KZ Jungfernhof in der Nähe von Riga (Lettland) deportiert worden. Am 26. März 1942 wurden Joseph Carlebach und seine Frau Charlotte sowie ihre drei jüngsten Töchter im Wald von Bikernieki bei Riga erschossen. Der jüngste Sohn Salomon (Shlomo Peter) überlebte die Gewaltherrschaft in neun verschiedenen Konzentrationslagern. Die älteren fünf Kinder waren von Carlebach und seiner Frau rechtzeitig nach England in Sicherheit gebracht worden.

Miriam Gillis-Carlebach/Barbara Vogel (Hrsg.): »›Ihre Wege sind liebliche Wege und all ihre Pfade sind Frieden.‹ Wege Joseph Carlebachs. Universale Bildung, gelebtes Judentum, Opfergang«, Dölling und Galitz Verlag 2014, 216 S., 19,80 €