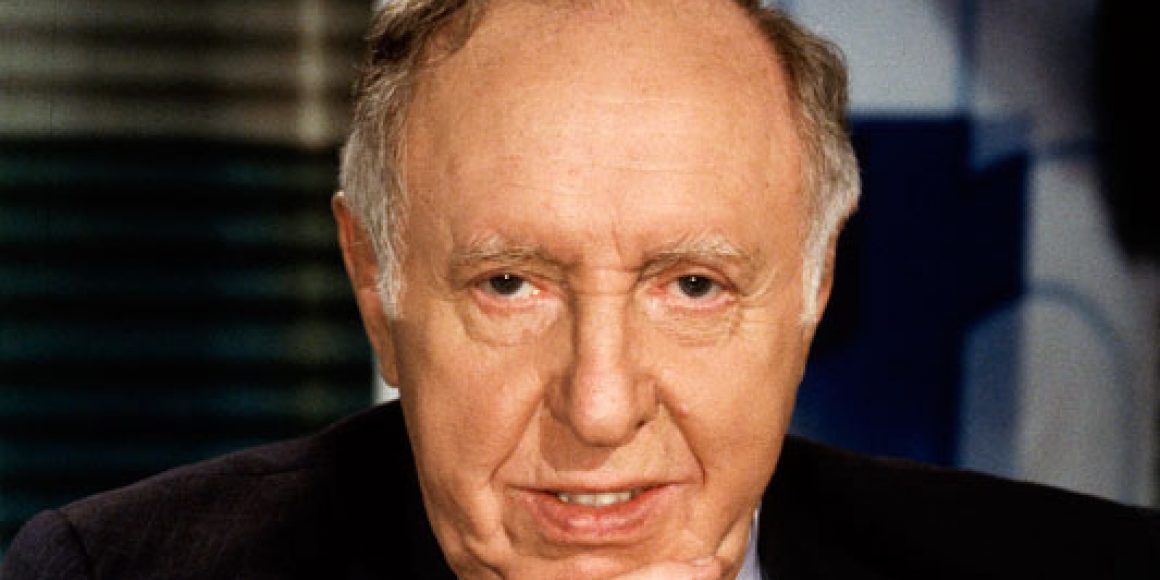

Ignatz Bubis war ein Bauchmensch. Seine direkte, manchmal nicht ganz diplomatische Art machte ihn vielen Menschen sympathisch, handelte ihm aber auch viel Ärger ein. Er galt nach dem etwas spröden und mahnenden Zentralratsvorsitzenden Heinz Galinski, den er 1992 im Amt beerbte, als der Versöhner. Am 12. Januar wäre Ignatz Bubis sel. A. 85 Jahre alt geworden.

Bubis wurde in Breslau als jüngster Sohn einer Familie mit sieben Kindern geboren. Seine Mutter starb, als er 13 war. Sein Vater, mit dem er zusammen nach Treblinka deportiert wurde, überlebte das Vernichtungslager nicht. Auch ein Bruder und eine Schwester wurden ermordet. Bubis selbst überlebte Treblinka, wo er ab Ende 1944 in einer Munitionsfabrik arbeitete. Am 16. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager von der Roten Armee befreit, da war Bubis 18.

Handel Er geht nach Deutschland. Der Handel wird sein Metier. Zuerst macht er Geschäfte in der Sowjetischen Besatzungszone, 1949 muss er wegen der Verfolgung durch die sowjetische Geheimpolizei in den Westen flüchten, da er des Schwarzmarkthandels mit großen Mengen Kaffees beschuldigt wird. In Berlin und Pforzheim betätigt er sich im Schmuck- und Goldhandel.

1956 kommt Bubis mit seiner Frau Ida, die er 1953 geheiratet hat, nach Frankfurt, wo er unter anderem ins Immobiliengeschäft einsteigt und 1969 Mitglied der FDP wird. Weil er im Westend alte Gründerzeitvillen abreißen lässt, um dort Bürohäuser zu bauen, zieht er sich den Hass der Hausbesetzerszene zu. Der Theater- und Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder verarbeitet die »Häuserkämpfe« in seinem Stück Der Müll, die Stadt und der Tod. 1985 beteiligt sich Bubis an dem Protest gegen die Aufführung.

Gemeindezentrum Seit Längerem engagiert er sich in der Jüdischen Gemeinde und setzt sich für ein neues jüdisches Zentrum ein. 1986 wird er Mitglied des Gemeindevorstands, im selben Jahr wird das Zentrum eröffnet. »Es ist eine Stein gewordene Botschaft, die ins ganze Land hinein strahlt«, sagt Zentralratspräsident Dieter Graumann zum 25-jährigen Jubiläum im Dezember 2011. Anfangs als »gigantomanisch« verschrien, hätten die Zuwanderer aus den Ländern der GUS das Gemeindezentrum »sehr schnell mit Leben gefüllt«, fährt Graumann fort, an die Weitsicht seines Vorgängers zu erinnern.

Auch an der Zuwanderung der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hatte Bubis als Zentralratsvorsitzender großen Anteil. Und als es in den Anfangsjahren zu sehr hakte, weil »sowjetische« Mentalität und deutsche Bürokratenwirklichkeit sich manchmal nicht vertrugen, griff er beherzt ein. So ließ er es sich nicht nehmen, eine Gemeindeversammlung in Halle (Saale), in der es wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten hoch her ging, selbst zu leiten. Und wenn es nötig wurde, übernahm er auch die Übersetzung in Russische.

Bruch In allem, was er tat, war Bubis mit Leib und Seele dabei. Und als Martin Walser 1998 seine Rede in der Paulskirche über die »Auschwitzkeule« hielt, blieben nur Ignatz Bubis und seine Frau Ida wie erstarrt sitzen. Diese Rede wirkte wie ein endgültiger Bruch in seiner unverbrüchlich geglaubten Liebe zu Deutschland. Der Versöhner fragte sich, ob sein Wirken wirklich Sinn gemacht habe. Waren alle Freundschaftsbekundungen deutscher Politiker nur aufgesetzt? Mit diesem Zweifel starb er am 13. August 1999 – wie es schien, nicht nur am gebrochenen Leib. Der Tod kam nach langer Krankheit nicht unerwartet und erschreckte doch viele Juden wie Nichtjuden. Beerdigt wurde Bubis in Israel.

Noch auf dem Rückflug von der Trauerfeier, so erzählt Graumann, habe man beschlossen, das Frankfurter Gemeindezentrum nach Ignatz Bubis zu benennen. »Und jeder von uns wusste: ›Ja, so ist es richtig, so muss es sein.‹« Im Jahr 2000 wurde die Frankfurter Obermainbrücke in Ignatz-Bubis-Brücke umbenannt – ebenfalls ein steinernes Andenken an einen kleinen temperamentvollen Herrn.