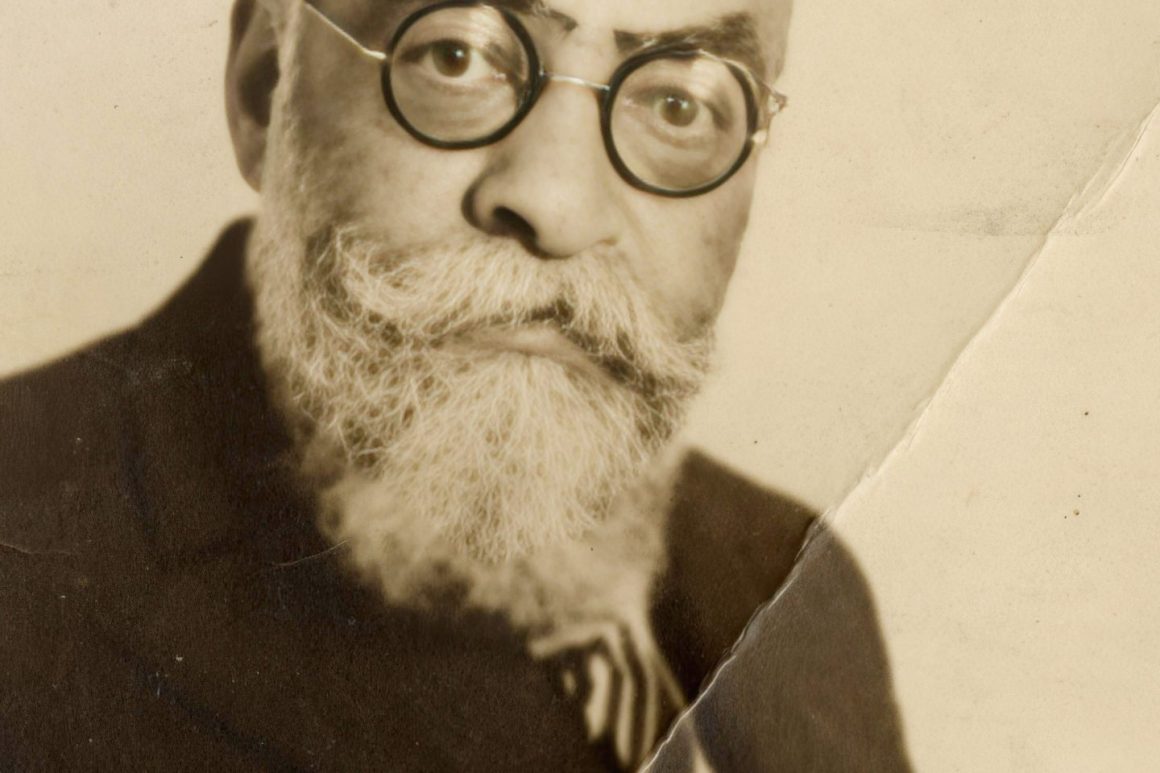

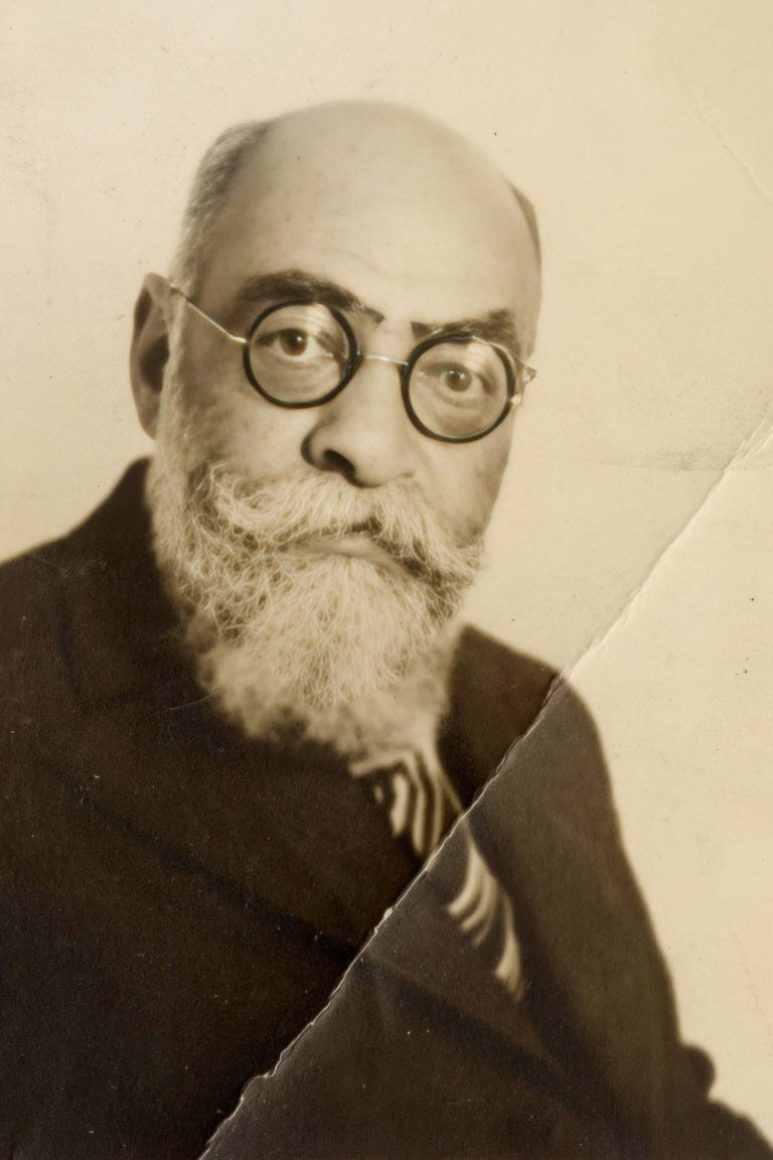

Er sei eine Figur aus der zweiten Reihe gewesen, meint der Historiker und ehemalige Leiter des Archivs des Deutschen Museums, Wilhelm Füßl, über den Ingenieur Arthur Schönberg. Füßls im vergangenen Jahr erschienene Biografie über das Leben eines Cousins des ungleich bekannteren Komponisten Arnold Schönberg trägt den Untertitel »Ein Ingenieurleben im Schatten Oskar von Millers«.

Dass diese Stilisierung Schönbergs bereits in einem Triptychon von Georg Waltenberger angelegt ist, das den jüdischen Ingenieur bei der Grundsteinlegung des Deutschen Museums etwas von Prinz Ludwig von Bayern und Oskar von Miller verdeckt zeigt, schien ihn selbst aber nicht gestört zu haben. Und ohnehin sprechen seine Leistungen für sich: Nicht nur ist das Deutsche Museum, das er mitbegründete, noch heute das größte Technik-Museum der Welt, auch das Walchenseekraftwerk und das Bayernwerk gehen auf Schönbergs Arbeiten zurück. An der Konzeption einer deutschlandweiten Elektrizitätsversorgung war er ebenfalls wesentlich mitbeteiligt. Zudem war er zusammen mit Miller ein tatkräftiger Befürworter moderner Küchen mit elektrischem Herd.

»Nur die allerwenigsten wissen etwas über Arthur Schönberg«

Zeigt sich die Bescheidenheit des Ingenieurs in dem bleibenden Nutzen seiner konzipierten Maschinen, so darf das Schicksal, das Schönberg und seine Familie erlitten, nicht im Verborgenen bleiben. »Nur die allerwenigsten wissen etwas über Arthur Schönberg, über seine Verdienste für diese Stadt und über das schändliche und grausame Schicksal, das sie über ihn und seine Familie gebracht hat«, betonte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), anlässlich der Gedenkveranstaltung, die in der Bibliothek des Deutschen Museums am 101. Geburtstag Schönbergs stattfand.

Zusammen mit seiner Frau Evelyne wurde der 68-jährige Arthur Schönberg im Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert.

Zusammen mit seiner Frau Evelyne, Tochter des Wiener Hutfabrikanten Eduard Bach, wurde der 68-jährige Arthur Schönberg im Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert. Im Dezember starb Evelyne aufgrund der Lagerbedingungen, im Februar 1943 Arthur. In ihrer letzten eigenen Wohnung in der Hiltenspergerstraße 43 hatten sie mit Tochter Lotte, die als Kostümbildnerin tätig war, und deren Ehemann, dem Maler Rudolf Ernst, gelebt.

Um aller vier zu gedenken, wurde nun von der Stadt München vor diesem Haus ein Erinnerungszeichen angebracht. »Die Erinnerungszeichen weisen einen Weg zu den Menschen, und es ist ein Gedenken auf Augenhöhe«, erklärte Knobloch und zeigte sich für das Engagement der Stadt dankbar. In Vertretung des Oberbürgermeisters sprach Stadträtin Nimet Gökmenoǧlu. Mit den Erinnerungszeichen könne den Ermordeten »zumindest symbolisch ein sichtbarer Platz in unserer Stadt zurückgegeben werden«, meinte Gökmenoǧlu.

Wie der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang Heckl, betonte, sei für das Anbringen des Erinnerungszeichens der Biograf Wilhelm Füßl wesentlich mitverantwortlich gewesen. In der Veranstaltung zeigte Heckl eine Ehrentafel, die einst für die frühesten Mitarbeiter des Museums angefertigt worden war. An erster Stelle wird nach Oskar von Miller der Name von Schönberg genannt. »Die Einteilung der Museumsobjekte durch Schönberg ist bis heute gültig«, erklärte Heckl. Schönbergs moderner Ansatz dabei sei es gewesen, »nichts als getrennt und alles im Zusammenhang« zu betrachten.

Es hatte lange gedauert, bis Schönberg ins kulturelle Gedächtnis der Stadt zurückgeholt wurde.

Der Historiker Bernhard Ebneth von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sprach über die lange Zeit, die es gebraucht habe, bis Schönberg ins kulturelle Gedächtnis der Stadt zurückgeholt wurde. Auch Wilhelm Füßl berichtete in einem kurzen Vortrag über das Leben und die Errungenschaften des Ingenieurs. Insbesondere wies er darauf hin, dass Schönberg bereits in früheren Jahren antisemitisch angefeindet worden war. Wie sehr sich Schönberg noch in äußerster Not seiner Wissenschaft widmete, zeigte sich nicht zuletzt darin, dass ein technischer Bildungsvortrag Schönbergs im Lager Theresienstadt bezeugt ist.

Die Historikerin Anna Messner widmete ihren Vortrag dem Leben von Lotte und Rudolf Ernst. Insbesondere erinnerte sie an das künstlerisch breit gefächerte Schaffen von Rudolf Ernst, der sowohl kunsthandwerklich tätig war als auch Wandmalereien für die Stadt München gestaltete und jüdische Grabsteine und Kultgeräte anfertigte. Von seinen kunsthandwerklichen Tätigkeiten ist allerdings nur noch eine Uhr mit jüdischen Symbolen aus Holz und Silberlack erhalten. Er hatte sie an seinen Freund, den Religionswissenschaftler Schalom Ben-Chorin, nach Jerusalem geschickt.

Lotte und Rudolf Ernst emigrierten 1938 nach Zagreb und trennten sich dort 1940

Lotte und Rudolf Ernst emigrierten 1938 nach Zagreb und trennten sich dort 1940. Mit der Ausrufung des faschistischen Staates Kroatien verschlechterte sich die Situation für beide zunehmend. Im August 1941 beging Rudolf, dem die Verhaftung drohte, Suizid, Lotte wurde vermutlich etwa ein Jahr später im KZ Jasenovac ermordet.

Mit einem kurzen Grußwort richtete sich auch Carole Ernst-Schönberg an die Anwesenden. Sie sei stolz, so die Enkelin von Lotte und Rudolf und damit Urenkelin von Arthur Schönberg, im Namen ihrer Verwandten zu sprechen.