Am Dienstag vergangener Woche hat Thomas Blatt in München im Prozess gegen den mutmaßlichen Kriegsverbrecher und KZ-Wachmann John Demjanjuk seine Erlebnisse im Vernichtungslager Sobibor geschildert. Bereits am Abend zuvor sprach Thomas Blatt auf Einladung des Kulturzentrums der IKG im Gemeindezentrum am Jakobsplatz. Eindringlich und sachlich legte Blatt dabei Zeugnis ab von den Grausamkeiten in dem Todeslager. Dort war ihm bei dem Aufstand am 14. Oktober 1943 die Flucht und damit das Überleben gelungen. Dass er Sobibor – einem der drei Vernichtungslager der »Aktion Reinhardt« neben Treblinka und Belcek – entronnen war, hatte ihn in dem Vorsatz bestärkt, Zeugnis abzulegen.

Flucht Mit den Aufzeichnungen hatte der damals 15-Jährige schon lange vorher begonnen. Denn schon zuvor musste er um sein Leben fürchten. Vom Vater unterstützte Fluchtversuche aus dem Ghetto seiner Heimatstadt Izbica, auch mit Papieren eines christlichen Jungen, scheiterten immer wieder. In seinem Buch Nur die Schatten bleiben schildert er die Schrecken und das Leid in Sobibor und den Aufstand im Vernichtungslager. Dorthin war er im April 1943 mit seinen Eltern und seinem Bruder gebracht worden. Diese wurden sofort getötet. Er durfte zunächst als Schuhputzjunge weiterleben. IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch dankte in ihrer Begrüßung dem Zeitzeugen für seine spontane Bereitschaft zu dem Vortrag. Mit Blick auf den Prozess vor dem Landgericht München II betonte sie: »Prozesse über die NS-Zeit bringen historische Fragen, unterschiedliche Wahrnehmungen von Fakten und Erinnerungen zur Sprache. Und sie ermöglichen eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit für die Schicksale der Opfer. Dies stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, ist wichtig, damit das Unrecht, das jüdischen Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus widerfahren ist, nicht in Vergessenheit gerät.« Diesem Anliegen hat sich Thomas Blatt sein ganzes Leben verpflichtet gefühlt. »Ich habe Gott gebeten, lass mich überleben, denn ich will nicht vergessen zu sagen, was inSobibor geschehen ist. Ich bin ein Zeuge des Holocaust und ich wollte, dass unsere Leiden den Menschen eine Warnung sein sollten«, schilderte er einen Teil seiner Gefühle am Tag des Aufstandes.

Seine Erinnerungen waren auch Grundlage für den Spielfilm Escape from Sobibor, der 1987 in Großbritannien entstand. Eine Sequenz daraus wurde an dem von der Leiterin des IKG-Kulturzentrums Ellen Presser vorbereiteten und moderierten Abend gezeigt. Ein Spielfilm zwar, wie sie betonte, aber gerade durch Thomas Blatt ein realitätsnahes Zeugnis. Dessen Worte und die Eindruckskraft der Bilder ließen in der anschließenden Diskussion Details noch einmal ganz klar formuliert werden. Scheinbare Belanglosigkeiten wurden ausgesprochen und damit die ganze Grausamkeit des Systems Sobibor schlaglichtartig aufgehellt. Etwa mit der Feststellung, dass die Gefangenen im Film Zivilkleidung trugen – russische Kriegsgefangene sogar ihre Uniformen. Die Antwort lag im System des Vernichtungslagers. Wer hier ankam, würde nicht überleben. So war es auch nicht nötig, die hierher Verschleppten in besondere Kleidung zu stecken. Dies sollte für das weitere Überleben der bei dem Aufstand Entkommenen ein wichtiger Pluspunkt werden. 550 Gefangene waren an jenem 14. Oktober 1943 in Sobibor. Lediglich 150 Menschen konnten schließlich erfolgreich aus dem Lager fliehen. 53 von ihnen waren noch am Leben, als die Rote Armee sie befreite. Alexander Pechersky, der den Aufstand wesentlich organisiert hatte, kam dann allerdings als russischer Offizier, der sich von Deutschen hatte in Gefangenschaft nehmen lassen, in ein sowjetisches Straflager.

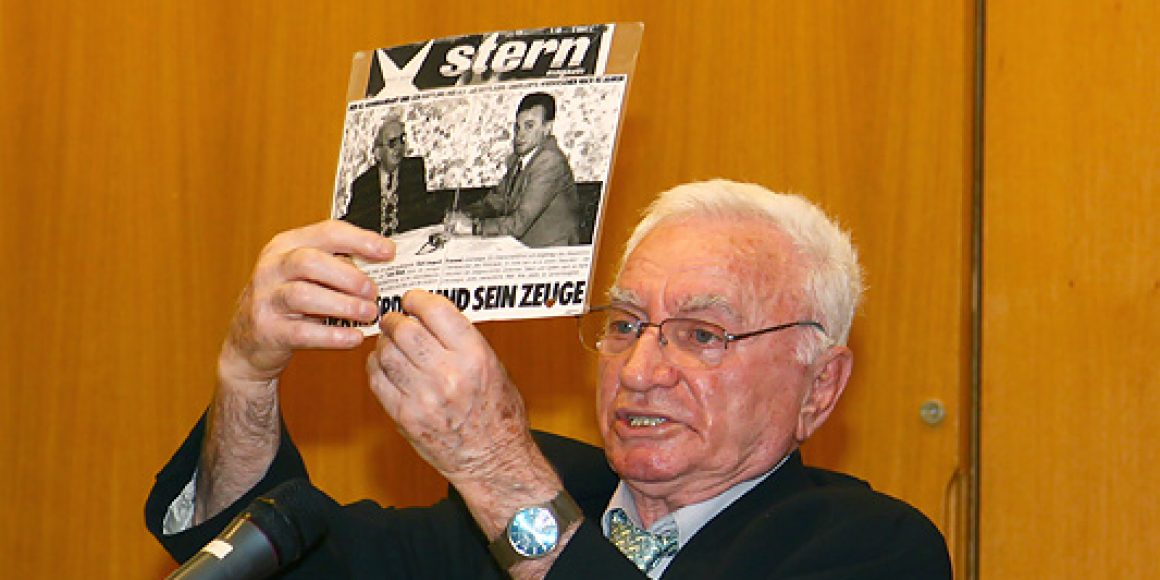

Treffen Thomas Blatt kam auch auf eine Begegnung zu sprechen, die ein halbes Jahrhundert nach dem Aufstand lag. Er zeigte eine Abbildung aus dem Magazin Stern vom Frühjahr 1983. Damals war er zu einem Kriegsverbrecher-Prozess nach Hagen gekommen.

Er war Zeuge in einem Wiederaufnahmeverfahren gegen den ehemaligen SS-Oberscharführer und Kommandanten in Sobibor, Karl August Frenzel. Zu seiner Überraschung hatte er Blatt um ein Gespräch gebeten. Das Wichtigste für den Überlebenden des Grauens war dabei das Schuldeingeständnis Frenzels. Das Protokoll dieses Gespräches findet sich als Anhang in Blatts Buch.