Im Berliner Museum der Blindenwerkstatt Otto Weidt ist am Donnerstag eine kleine, aber sehr beeindruckende Ausstellung eröffnet worden. »Verdrängt, verfolgt, vergessen« heißt sie und stellt die Biografien jüdischer Berliner Sportler vor und nach 1933 in den Mittelpunkt. Zur Motivation, diese Ausstellung zu initiieren, sagte Kuratorin Inge Deutschkron: »Ich war immer sehr sportlich. Der Sport fehlt mir sehr.« Dann fügt sie hinzu: »Aber mit 93 Jahren ist das ja auch nicht mehr nötig.«

Inge Deutschkron, Berliner Journalistin und Schriftstellerin, Schoa-Überlebende und Zeitzeugin, hatte vor etwa zwei Jahren die Idee, man müsse doch dazu etwas machen: zur Bedeutung der Juden im Berliner Sport und umgekehrt zur Bedeutung des Sports für junge Berliner Juden.

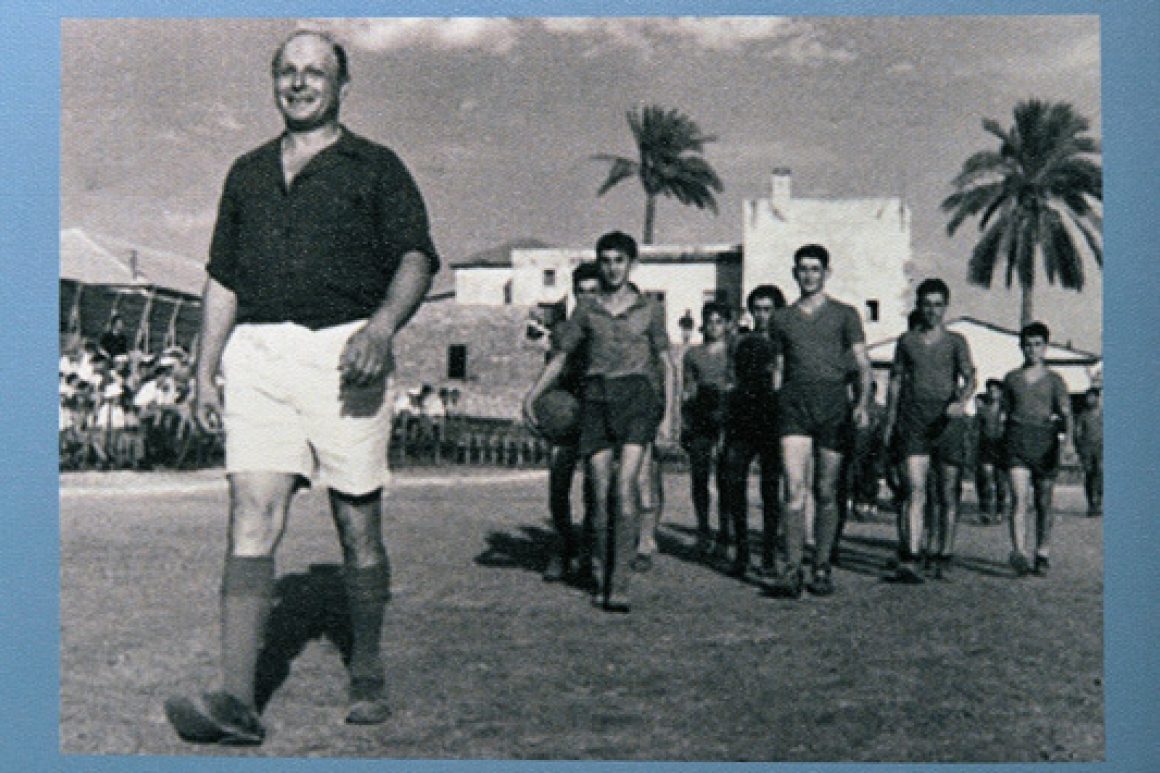

tafeln Das wird in Tafeln, die zu Sportlern wie dem Fußballer Simon Leiserowitsch, dem Boxer Bully Schott oder der Leichtathletin Lilly Henoch angebracht wurden, mehr als deutlich. Dabei geht es nicht nur um Spitzensport. Auch der Sport in jüdischen Schulen wird berücksichtigt, die großen Feste, die auf dem Grunewald-Sportplatz ausgetragen wurden, finden eine Würdigung.

Der Sport, das betonte Inge Deutschkron, bot jungen Juden die Möglichkeit zur »Integration in die deutsche Gesellschaft«. Das tat er, wie der Historiker Ralf Schäfer bei der Ausstellungseröffnung sagte, weil Sport und Demokratie wie ein »Dream-Team« erscheinen: »Sport ist teilnahmeoffen, gleiche Regeln für alle, Spaß- und Leistungsorientierung, Geselligkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl.«

vereine Junge Juden, die im nichtjüdischen Sport, in bürgerlichen Vereinen oder den Klubs des Arbeitersports Erfolge feierten, waren oft »der Stolz ihrer Familien«, wie Deutschkron sagte. Bei ihr selbst war es der Arbeitertennisclub in Berlin-Friedrichshain. Da spielte ihr Vater, da fing sie selbst mit Tennisspielen an. Doch der Arbeitersport wurde 1933 verboten. Und die bürgerlichen Vereine warfen ihre jüdischen Mitglieder hinaus. »Es war ein Rausschmiss noch vor dem antisemitischen Stempel«, erinnert sich die Schriftstellerin. Niemand hatte die Vereine gezwungen, sie waren freiwillig antisemitisch.

Was der Rauswurf bedeutete, darüber berichtete Gert Rosenthal. Sein Vater, der spätere Fernsehunterhalter Hans Rosenthal, war Zeit seines Lebens fußballbegeistert. »Eigentlich interessierte er sich für nichts anderes als Fußball«, sagte Rosenthal. Doch die »Arisierung« der Sportvereine bewirkte, »dass er nicht mehr mit den Kindern in seiner Straße spielen konnte«. Das Sportverbot zerstörte viele persönliche Kontakte, es zeigte besonders drastisch, dass Juden nicht mehr gewollt waren. Der Ausschluss bewirkte bei Hans Rosenthal, dass er erst im Alter von über 20 Jahren schwimmen lernte, die Nazis hatten es dem 1925 Geborenen, der sich vor der Deportation in Berliner Kleingärten versteckte, ja verboten. Heute heißt das Schöneberger Stadtbad, in dem er schwimmen lernte, »Hans-Rosenthal-Bad«.

ausschluss Die Personentafeln, die in der Ausstellung zu sehen sind, zeigen die Vielfalt des jüdischen Sports – und auch die sehr unterschiedlichen Umgangsweisen mit dem Ausschluss: Nelly Neppach etwa, Weltklassetennisspielerin, die schon in den 20er-Jahren antisemitisch beleidigt wurde, weil sie enge Kontakte nach Frankreich unterhielt, nahm sich 1933 das Leben. Inge Mello jedoch, eine der besten Leichtathletinnen ihrer Zeit, konnte nach Argentinien emigrieren und machte dort mit ihrem Sport weiter. Für Argentinien nahm sie an mehreren Olympischen Spielen teil.

Konzipiert wurde die Ausstellung von einer Gruppe von Forschern, die Inge Deutschkron um sich gesammelt hatte. »Wir hatten wunderbare Sitzungen bei Inge Deutschkron in der Wohnung«, erinnert sich die Historikerin Beate Kosmola. Trotz knapper Zeit und Minibudget ist der Gruppe eine exzellente Ausstellung gelungen.