Als jüngst nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel in Berlin Brandsätze in Richtung einer Synagoge flogen, warnte die Jüdische Gemeinde: »85 Jahre nach der Reichspogromnacht sollen in Deutschlands Hauptstadt Synagogen wieder brennen.« Ist das übertrieben? Fragen an den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.

Herr Schuster, gibt es aus Ihrer Sicht heute historische Parallelen zu den NS-Pogromen vom 9. November 1938?

Ja und Nein. Ja, es war ein Brandanschlag auf eine Synagoge, der historische Traumata anspricht, und das ist real. Nein, denn 1938 war das Ganze ein staatlich gelenktes Pogrom. Davon kann heute in Deutschland Gott sei Dank keine Rede sein. Von politischer Seite gibt es heute ganz klare Stellungnahmen für Israel und für jüdisches Leben in Deutschland, von staatlicher Seite gibt es bestmöglichen Schutz für jüdische Einrichtungen. Das macht den wesentlichen Unterschied.

Der israelische UN-Botschafter hat sich einen gelben Stern angeheftet, seit dem Hamas-Angriff wird von der Ermordung der meisten Juden an einem Tag seit der Schoah gesprochen. Sehen Sie eine Gefahr, dass die Einzigartigkeit des Holocaust relativiert wird?

Auch hier müssen wir differenzieren. Die Aussage, dass dies das größte Massaker an Juden seit der Schoah ist, ist korrekt. Nach der Schoah war es internationale Übereinkunft, dass so etwas nie wieder passieren darf. Wenn an einem Tag mehr als 1400 Juden ermordet, geschändet oder entführt werden, dann ist das ein Einschnitt. Andererseits: Das Anheften des Gelben Sterns, dafür habe ich bei aller Dramatik der Situation und der schwierigen Haltung der UN wenig Verständnis. Das geht in Richtung Relativierung der Schoah.

Viele Jüdinnen und Juden berichten von Ängsten und Unsicherheit in Deutschland. Wie ist die Stimmungslage?

Es gibt eine große Unsicherheit, es gibt auch Angst. Zum Teil ist das nicht so richtig greifbar. Ich meine auch, dass die Angst, wie sie jetzt um sich greift, eher abstrakt ist. Ja, in Berlin sehe ich größere Probleme zum Beispiel in Neukölln. Da würde ich, als Jude erkennbar, heute auch nicht laufen wollen. Aber das kann man nicht pauschalieren auf das ganze Bundesgebiet. Fakt ist, dass die jüdischen Einrichtungen und Synagogen schon seit dem Attentat eines Rechtsextremisten auf die Synagoge von Halle 2019 personell und technisch gut geschützt sind. Trotzdem, es gibt diese abstrakte Gefahr durch Terror. Und die Sorge vor Terror ist da.

An Distanzierung und Solidaritätsadressen von politischer Seite fehlt es nicht. Spüren Sie auch Solidarität aus der Gesellschaft?

Ja, das ist sehr deutlich wahrzunehmen. Ganz deutlich war das nach dem Angriff auf Israel vom 7. Oktober, aber auch jetzt noch. Wir bekommen Zuschriften und Anrufe. Diese Anteilnahme ist schon bemerkenswert. Allerdings gibt es einen Wandel in der gesellschaftlichen Stimmung, der absehbar war und dennoch bedrückt: Am Anfang war die Stimmung sehr pro Israel und für Israels Selbstverteidigungsrecht. Jetzt gibt es in Israels Abwehrkampf, wie zu erwarten war, auch unschöne Bilder. Dabei wird vergessen, dass die Hamas ganz bewusst die zivile Bevölkerung als Schutzschild benutzt, um diese Bilder zu provozieren.

Sie haben selbst in der Vergangenheit die israelische Regierung scharf kritisiert. Ist solche Kritik an Israel in Kriegszeiten noch möglich?

Eine Kritik an der Politik der Regierung des Staates Israel ist in meinen Augen weiterhin möglich. Die von mir kritisierte Änderung des Rechtssystems in Israel ist allerdings im Moment kein Thema. Das interessiert im Moment niemanden.

Dass jüdische Einrichtungen jetzt zusätzlich gesichert werden müssen, wirkt als Symbol bedrückend. Sehen Sie eine Möglichkeit, dies in Zukunft wieder zurückzufahren?

Ja, das kann sich wieder normalisieren. Dieser Schutz stellt ein Sicherheitsgefühl her und gibt jüdischen Menschen die Möglichkeit, jüdische Einrichtungen zu besuchen. Ich finde es auch falsch zu sagen, dass Polizeischutz für Kindergärten schlimm für die Kinder sei. Für die Kinder sind die Polizeibeamten Freunde, sie finden sie nicht bedrohlich. Für Eltern sind sie ein Sicherheitsfaktor. Ich finde diese Maßnahmen absolut richtig. Ich hoffe, dass man sie möglichst bald wieder zurückfahren kann. Der Wunschtraum ist, dass keinerlei Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen nötig sein sollten. Aber das wird noch lange ein Wunschtraum bleiben, fürchte ich.

Wie ließe sich der gesellschaftliche Konflikt befrieden zwischen Juden und Menschen palästinensischer Herkunft in Deutschland?

Es gäbe einen Schlüssel, aber da ist leider in den letzten drei Wochen eine ganze Menge verbaut worden. Ich hätte mir gewünscht, dass die muslimischen Verbände Hamas ganz klar verurteilt hätten. Von da haben wir leider sehr, sehr wenig gehört. Auch der Hinweis auf den geschichtlichen Kontext ist falsch: Für Terror kann es keinen geschichtlichen Kontext geben. Wenn dann auch noch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Hass auf Israel anstachelt, dann fehlen auch mir Ideen, wie der Konflikt auf deutschen Straßen zu lösen ist – außer, dass der deutsche Rechtsstaat alle vorhandenen Maßnahmen nutzt. Wer keinen Aufenthaltstitel hat und antisemitisch hetzt, muss ausgewiesen werden. Wer einen Aufenthaltstitel hat oder einen deutschen Pass, der muss strafrechtlich verfolgt und empfindlich bestraft werden.

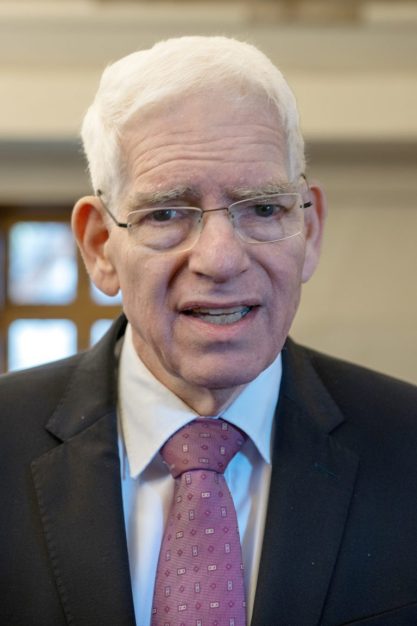

Zur Person: Josef Schuster (69) ist Arzt und seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.