Als ich schon vier Jahre in Berlin gelebt hatte, spazierte ich eines Tages über die Oranienburger Straße und kam an der Neuen Synagoge vorbei. Da schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: An diesem Ort passiert wenig Lebendiges, er ist in erster Linie ein touristisches Ziel. Mir wurde klar, dass ich in diesem Gebäude ein Tanzstück aufführen wollte. Es war etwas schwierig, einen Termin mit dem Direktor zu bekommen, aber dann, nach einer Tasse Tee, hatte ich ihn überzeugt.

Ich inszenierte also ein modernes Tanzstück über Religion. Und da ich kein religiöser Mensch bin und dem System, was hinter jedem Glauben steht, misstraue, wurde es ein sehr buntes Stück mit vielen komischen und absurden Elementen. Dem Publikum hat es gefallen, zumindest habe ich von den Zuschauern keine negativen Reaktionen erfahren, und die Aufführungen waren an jedem Abend ausverkauft.

Doch manche Journalisten haben mich kritisiert, weil sie dachten, ich als Jude, der ein Stück in einer deutschen Synagoge aufführt, müsste auch den Holocaust einbeziehen. Das wollte ich aber nicht, und so hatte ich offenbar Erwartungen enttäuscht. Das mache ich aber gern, denn es gibt nichts Schlimmeres, als pathetisch zu sein, außer es ist bewusst und geschieht mit einem bestimmten Ziel, dann setze ich pathetische Elemente auch in meinen Tanzstücken ein.

religion Diese Ablehnung gegen Religion und vor allem gegen Fanatismus hat damit zu tun, dass ich in Petach Tikwa aufgewachsen bin, in einem ziemlich orthodoxen Viertel. Dort gab es ein Kino, und freitags ging ich gerne dorthin, weil ich da nicht so viele Hausaufgaben aufhatte. Dass die Orthodoxen dann dieses Kino schließen wollten, ging mir zu weit. Ich respektiere die Orthodoxen und ihre Perspektive, aber wenn ich merke, dass ich nicht respektiert werde, ist das für mich ein Problem.

Mein Großvater ist ein sehr religiöser Mensch, er ist 96 Jahre alt. Er wuchs in den 20er-Jahren in den Niederlanden auf. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Ingenieur für die Nazis, so überlebte er das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Er hat meine Mutter und mich in meiner Jugend nie eingeengt – im Gegenteil: Mit seiner positiven Art ist er die Quelle meiner Inspiration. Vor einer Weile hat er mich gefragt, warum ich denn nicht etwas Richtiges lernen wolle, das Tanzen könne man ja nicht bis ins hohe Alter machen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich ihm antwortete, aber er hat natürlich recht.

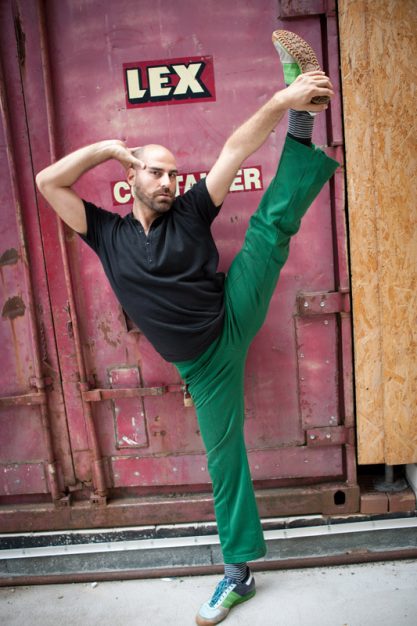

körper Warum ich mit dem Tanzen angefangen habe, oder wie ich dazu gekommen bin, kann ich nicht sagen. Das ist für mich wie die Frage, warum Menschen essen oder schlafen. Mir ging es am Anfang auch nicht unbedingt um den Tanz an sich, sondern eher darum, etwas mit meinem Körper auszudrücken. Deshalb mache ich auch modernen Tanz.

Ich komme nicht aus einer besonders künstlerischen Familie. Mein Bruder arbeitet mit Computern, meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater Metzger. Als Jugendlicher hatte ich anfangs Ballettunterricht, das habe ich dann aber wieder abgebrochen, weil es eine körperliche Folter ist, die ich mir nicht antun wollte.

Als ich mit 16 Jahren den ersten Brief von der Armee erhielt, bekam ich eine richtige Depression. Bei der Musterung wurde ich dann in die höchste Kategorie eingestuft und sah schon den Kampfeinsatz auf mich zukommen. Eine absurde Idee, denn ich wäre dem Land keine gute Hilfe gewesen, hätte beim Schießen wahrscheinlich nie getroffen. Das Kämpfen entspricht nicht meinem Naturell. Ich bekam dann zum Glück eine offizielle Auszeichnung als exzellenter Tänzer, die es mir erlaubte, während der Armeezeit weiter zu tanzen.

Manchmal bin ich auch nur morgens in die Kaserne gekommen, um mir einen Stempel abzuholen und habe mich dann krankgemeldet. Statt zum Arzt zu fahren, habe ich dann Tanzunterricht genommen, bis sie mich eines Tages erwischt haben und mir den Prozess machten. Die letzten beiden Jahre in der Armee arbeitete ich beim Radio und hatte dort eine tolle Zeit. Aber vor allem war es das Tanzen, was mir half, das Militär durchzustehen.

Danach arbeitete ich in verschiedenen Tanzgruppen, einmal auch für Pina Bausch, als sie während ihrer Tournee Station in Israel machte. Das war großartig! Sie ist für mich, wie für die meisten anderen modernen Tänzer, ein großes Vorbild.

niederlande Bald merkte ich, dass mir Israel zu klein geworden war. Jeder kennt jeden, dauernd begegnet man seinen Kritikern. Ich wollte hinaus in die weite Welt und mich neuen Herausforderungen stellen. So lebte ich eine Weile in den Niederlanden, und dann kam ich nach Deutschland, zum ersten Mal. Das war 1995, an einem grauen und nebligen Tag. Ich stieg in Berlin am Hackeschen Markt aus der S-Bahn, alles sah so aus wie in Filmen aus den 40er-Jahren. Mein Bild von Deutschland basierte vor allem auf der Verfilmung der Tagebücher von Anne Frank, die ich bestimmt mehr als zehnmal gesehen habe. Es schien mir alles sehr apokalyptisch, und ich dachte mir: Das also ist Deutschland.

Es war nicht leicht damals, hier Fuß zu fassen. Niemand sprach Englisch, und die Berliner sind ja auch nicht besonders offen. Es war das komplette Gegenteil zu Tel Aviv, der lebendigen und etwas chaotischen Stadt. Als ich am Berliner Alexanderplatz nach dem Weg fragen wollte und die Menschen merkten, dass »Entschuldigung« das einzige deutsche Wort war, das ich kannte, ignorierten sie mich, und ich musste mir ein Taxi nehmen. Heute sind so viele Ausländer in der Stadt, und ich höre immer mehr Menschen Hebräisch auf den Straßen sprechen.

Momentan kommen sehr viele Israelis nach Deutschland und besonders nach Berlin, weil das Leben hier angeblich so einfach und frei ist. Das stimmt auch – aber nur für den Anfang. Hier richtig anzukommen, ist verdammt schwer!

Ich muss immer noch hart kämpfen um Förderungen für meine Tanzprojekte. Ich habe den Eindruck, dass ich wie eine Fahne im Wind bin. Wenn ich etwas Politisches mache, wie zum Beispiel das Stück »Come as you are«, das ich zusammen mit einem Ägypter und einem Palästinenser inszeniert habe, dann stehen die Chancen auf eine Förderung gut. Ich möchte aber nicht immer nur Stücke mit einer politischen Message machen; ich möchte, dass meine Arbeit auch einen Unterhaltungswert für das Publikum hat.

Inspiration Mittlerweile bin ich viel in der ganzen Welt unterwegs. Vor Kurzem war ich in Brasilien für eine Inszenierung mit dem Goethe-Institut, und bald geht es nach Moskau. Zwischendurch ist es aber immer wieder schwer, über die Runden zu kommen. So unterrichte ich auch hin und wieder. Gerade habe ich mit einer Gruppe von Jugendlichen gearbeitet. Das war leider etwas deprimierend, weil sie überhaupt keine Ideen oder Fantasie hatten. Aber generell ist Unterrichten auch eine sehr gute Quelle der Inspiration für mich. So kann ich von anderen Menschen lernen und mich weiterentwickeln.

Ich glaube, dass die vielen Israelis, die hier nach Berlin kommen, nicht lange bleiben werden, wenn sie merken, wie schwierig es ist, hier tatsächlich Fuß zu fassen. Später, wenn ich alt bin, werde ich auf jeden Fall zurück nach Israel gehen, momentan aber brauche ich die Herausforderungen hier. Ich freue mich schon darauf, in einigen Jahren noch einmal ein Stück in einer Synagoge zu inszenieren. Dann kann ich anhand der Reaktionen sehen, wie sich die deutsche Gesellschaft entwickelt hat.