Die Polizei – dein Freund und Helfer. Dieser Leitspruch der Ordnungshüter, der übrigens vom preußischen Innenminister Albert Grzesinski eigens für sein Vorwort in einem Buch zur Berliner Polizeiausstellung 1926 kreiert und dann von den Nationalsozialisten gestohlen wurde, ist bis heute unwidersprochen gang und gäbe.

Ein Grund dafür dürfte die Tatsache sein, dass die zahlreichen Verstrickungen von Polizisten in die Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus nach 1945 nie wirklich thematisiert wurden. »Denn während Gestapo und SS aus dem Nürnberger Prozess als Inkarnation des Bösen hervorgegangen waren, hatten Kriminal- und Ordnungspolizei in Nürnberg noch nicht einmal auf der Anklagebank gesessen, obwohl die Alliierten sehr wohl über deren Verbrechen informiert gewesen waren«, schreibt Sven Deppisch.

Partisanenbekämpfung »Während sich die polizeilichen Literaten weitestgehend darüber ausschwiegen, welche Rolle die deutsche Polizei beim Judenmord gespielt hatte, erwähnten sie jedoch wie selbstverständlich, dass sie während des Zweiten Weltkriegs zur ›Partisanenbekämpfung‹ eingesetzt gewesen war«, so der Historiker in seiner aktuellen Studie über die Ordnungspolizeischulen im bayerischen Fürstenfeldbruck und in Berlin-Köpenick sowie ihre Schüler und ihr Lehrpersonal in der Zeit des Dritten Reiches.

Bereits der von Polizei und Wehrmacht gebrauchte Begriff »Partisanenbekämpfung« ist als ein Euphemismus zu verstehen und diente vor allem der moralischen Entlastung der Täter bis weit in die Nachkriegszeit hinein. Denn es ging dabei zugleich gegen das »Bandenunwesen« – ein zentraler Aspekt der gesamten Ausbildung.

Darunter konnte man bereits seit der Weimarer Republik eine Menge verstehen. »Der Feind steht links, formiert sich zu ›Banden‹, ist bewaffnet und gefährlich«, schreibt Deppisch. Und so geschah es, dass zahlreiche Mordaktionen gegen Juden und andere Zivilisten in den von Deutschland besetzten Gebieten unter genau diese Kategorie fielen. Die jüdischen Opfer wurden deshalb von Polizei und Öffentlichkeit als Partisanen wahrgenommen. Und diesen den Garaus zu machen, schien moralisch auch in der Bundesrepublik irgendwie noch legitim.

Feindbilder All das führt zu der bis in die Gegenwart hinein kaum untersuchten Frage, wie die wichtigsten Feindbilder der NS-Ideologie im Rahmen der Polizeiausbildung vermittelt wurden. Diese Lücke in der Historiografie schließt Deppisch nun mit seiner quellengesättigten Analyse der Lerninhalte und Methoden, wie sie an den beiden Polizeischulen damals üblich waren.

Zudem zeigen die Biografien der vier Lehrgänge, die Deppisch besonders unter die Lupe genommen hat, dass es sich bei den Männern kaum um einfache Streifen- oder Verkehrspolizisten mit einem Hakenkreuz auf der Uniform handelte. 95 Prozent von ihnen traten der SS bei – die meisten während ihrer Ausbildung. Zudem verschwammen die Grenzen zwischen polizeilichen und militärischen Aufgaben. Fast alle Gesetzeshüter befanden sich während des Zweiten Weltkriegs im »auswärtigen Einsatz« – auch das eine verharmlosende Formulierung für die aktive Teilnahme sogar am Judenmord.

»Die Tiefe, in der die Schule in den Holocaust verstrickt war, hat uns alle sehr erschreckt«, musste Ingbert Hoffmann, der derzeitige Leiter der Polizeifachhochschule in Fürstenfeldbruck, eingestehen. Bei der Pressekonferenz, auf der Deppischs Buch im November vergangenen Jahres vorgestellt wurde, betonte er zugleich, wie wichtig deshalb die Debatte über die Rolle der Polizei vor 1945 ist.

Korpsgeist Doch die Studie förderte ein weiteres Problem zutage: Absolventen und Lehrpersonal der Polizeischule waren auch Jahrzehnte danach noch als Ordnungshüter und Ausbilder tätig und kultivierten einen ganz besonderen Korpsgeist. Ihre Auffassung vom Polizeidienst war nach wie vor militärischer Natur und manifestierte sich beispielsweise in den Prügelorgien der Schwabinger Krawalle von 1962. Auch dieses Erbe gilt es aufzuarbeiten.

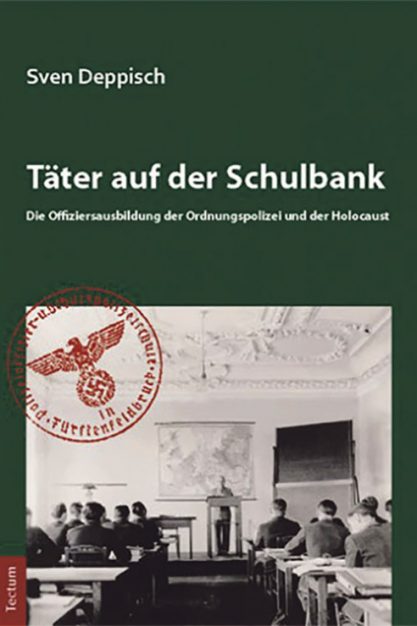

Sven Deppisch: »Täter auf der Schulbank – Die Offiziersausbildung der Ordnungspolizei und der Holocaust«. Tectum, München 2017, 676 S., 39,95 €