Es liest sich wie das Skript für einen schlechten Agentenfilm. Anfang April 1933 versuchen eine Gruppe Nationalsozialisten aus Konstanz sowie ihre Liechtensteiner Gesinnungsgenossen, die beiden in dem Fürstentum lebenden Brüder Fritz und Alfred Rotter zu kidnappen und nach Deutschland zu verschleppen.

Das Ganze geht gründlich schief, und bei der anschließenden Hetzjagd stürzen Alfred Rotter und seine Ehefrau Gertrud einen Abhang hinunter, wobei sie zu Tode kommen. Die Motive der Entführer: Man habe die »Volksverbrecher Rotter« der deutschen Justiz überstellen wollen und ein Zeichen »gegen die Verseuchung des Volkes durch Gewähren des Asylrechtes an Verbrecher wie Rotter« setzen wollen, zitiert der Historiker Peter Kamber aus den Verhörprotokollen.

Doch wer waren die beiden Brüder, und warum schlugen die Emotionen so hoch, sobald in der Zwischenkriegszeit ihre Namen erwähnt wurden?

Genau darüber gibt Kamber in seinem neuen Buch Auskunft.

ADMIRALSPALAST Dabei belässt es der Historiker und Soziologe nicht beim Biografischen, sondern vermittelt ein detailliertes Bild über die Operetten- und Theaterlandschaft von damals. Und in dieser Szene waren die Rotters die ungekrönten Könige.

Denn bereits als Studenten entwickelten die beiden Sprösslinge einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie aus Leipzig ein ausgesprochenes Faible für die Bühnenkunst. Egal ob das Theater des Westens, der Admiralspalast oder das Lustspielhaus, überall setzten die Rotters mit ihren Produktionen eine Duftmarke.

Hans Albers war eines der vielen Talente, die den »Rotter-Bühnen« ihren späteren Bekanntheitsgrad verdankten.

Sie selbst neigten ebenfalls zum Schauspielern und hatten frühzeitig den jüdisch klingenden Namen Schaie durch das zackigere Rotter ausgetauscht. Ihr Markenzeichen: Sie besaßen eine Antenne für das, was das breite Publikum sowohl in der Krisenzeit nach dem Ersten Weltkrieg als auch in den Boom-Jahren der Goldenen Zwanziger sehen und hören wollte.

STARS Zudem hatten beide ein Näschen für die Stars von morgen. Hans Albers war eines der vielen Talente, die den »Rotter-Bühnen« ihren späteren Bekanntheitsgrad verdankten. Was ihnen dagegen fehlte und am Ende zum Verhängnis werden sollte, waren eine saubere Buchhaltung und das richtige Gespür für Börsengeschäfte.

Wie Kamber eindrucksvoll belegt, ließen die Rotters im Berliner Kulturbetrieb der Weimarer Zeit niemanden kalt. »Die kleinere, dickere Hälfte heißt Fritz, die andere Alfred«, scherzte die Zeitschrift »Querschnitt« einmal über sie. »Beide zusammengelegt, ergeben einen Leib und eine Seele.«

Doch meistens ging man nicht so freundlich mit ihnen um. Da ist unter anderem der antisemitische Theaterzensor Curt von Glasenapp, der bereits zu Kaiser Wilhelms Zeiten und in den Jahren danach eine bemerkenswerte Energie an den Tag legte, wenn es darum ging, den Rotters zu schaden. Auch in der rechten Presse fiel ständig ihr Name, um die vermeintliche »Verlotterung und Verrotterung« der Bühnenlandschaft zu skandalisieren.

Häufig schimmern in den Kritiken antisemitische Ressentiments durch.

Auffällig auch die Ablehnung der gehobenen Theaterkritik. Die Rotters hätten »den Gemütsspeck auch nach Berlin geschmuggelt«, schrieb beispielsweise der Journalist Herbert Jhering, der ihren neuen Komödienstil gerne als »Hoftheater für Revolutionsgewinnler« bezeichnete. Dieser abwertende Tonfall ließ sich nicht immer nur auf eine elitäre Grundhaltung zurückführen, deren Vertreter über den Massengeschmack gerne die Nase rümpften.

VERDIENST Häufig schimmern auch Ressentiments durch, die antisemitisch konnotiert sind. Zu beobachten sind diese ebenso bei progressiven Intellektuellen, die in den beiden Brüdern »die Personifikation des sogenannten Geschäftstheaters« sehen.

Und linke Organisationen beschweren sich darüber, dass die »deutsche Theaterkunst« einem »rein profitmäßig eingestellten Managertum ausgeliefert« werde und die Rotters damit der Amerikanisierung Vorschub leisten würden.

Kambers Verdienst ist es, mit seinem Buch nicht nur die bunte Welt der leichten Muse wiederauferstehen zu lassen. Vielmehr gelingt es ihm, in der Biografie des Brüderpaars wie durch ein Brennglas Schnittstellen des Antisemitismus aufzuzeigen, die bedrückend aktuell erscheinen.

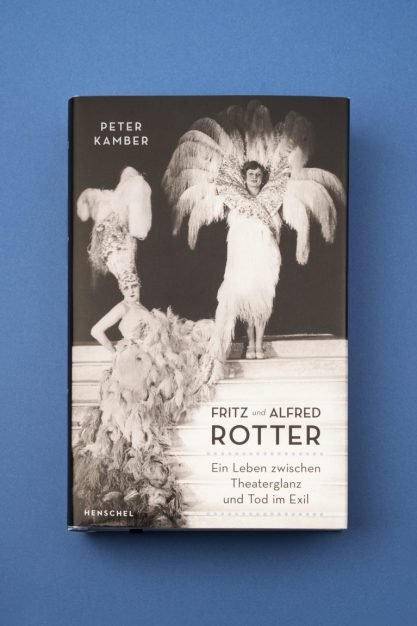

Peter Kamber: »Fritz und Alfred Rotter – Ein Leben zwischen Theaterglanz und Tod im Exil«. Henschel, Leipzig 2020, 504 S., 26 €