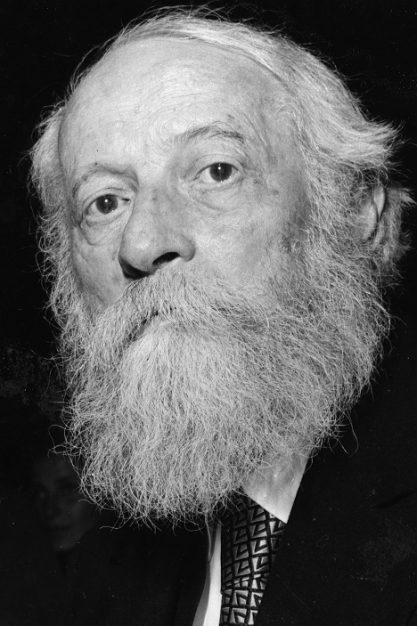

Zehntausende Briefe aus der Korrespondenz des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (1878-1965) mit seinen Zeitgenossen sollen digitalisiert und damit für die Forschung zugänglich gemacht werden.

Dafür gebe es eine Förderzusage von Bund und Ländern, wie die Goethe-Universität in Frankfurt am Montag mitteilte. Mit fast 400.000 Euro jährlich werde das Projekt zur Digitalisierung und Kommentierung dieses Nachlasses von Buber finanziert.

Archive Etwa 40.000 Briefe von ihm und an ihn seien überliefert, insbesondere im Nachlass des Philosophen in Jerusalem, aber auch verstreut in Archiven weltweit. Etwa ein Viertel der Briefe stammten von Buber, der Rest sei an ihn addressiert worden. Alle Briefe sollen nun als Faksimile digitalisiert, ein Großteil auch transkribiert, übersetzt und kommentiert werden.

Das Projekt sei auf 24 Jahre ausgelegt und werde mit 9,2 Millionen Euro hälftig vom Bundesbildungsministerium und vom hessischen Wissenschaftsministerium finanziert. Christian Wiese, Judaist und Inhaber der Martin-Buber-Professur an der Goethe-Universität, kooperiert dabei mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Boston University und der National Library of Israel.

Geschichte »Die Korrespondenz Bubers, der in Heppenheim gelebt und in Frankfurt gelehrt hat, kann wichtige neue Erkenntnisse zur Geschichte des 20. Jahrhunderts beisteuern«, sagte die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne). Buber stand in Kontakt etwa mit Literaten wie Hermann Hesse, Arnold Zweig, Thomas Mann oder Franz Kafka.

Buber war von 1924 bis 1933 zunächst als Lehrbeauftragter, später als Honorarprofessor für jüdische Religionslehre und Ethik an der Universität Frankfurt tätig. Er legte die Professur 1933 nach der Machtübernahme Hitlers nieder, um einer Aberkennung zuvorzukommen.

Danach wirkte er am Aufbau der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung bei der Reichsvertretung der Deutschen Juden mit, bis diese ihre Arbeit einstellen musste. Vor den Novemberpogromen 1938 emigrierte Buber nach Israel. 1965 starb er in Jerusalem. kna