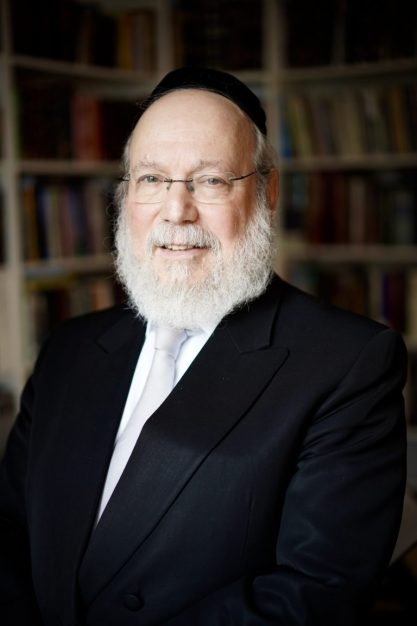

Rabbiner Evers, vor den Hohen Feiertagen ist es Tradition zu spenden. Warum?

In zwei Wochen ist Rosch Haschana, der Tag, an dem uns Gott für das vergangene Jahr beurteilt und beschließt, wie es für uns weitergeht. In der Liturgie des Feiertags heißt es ganz eindeutig: Es gibt drei Dinge, die ein negatives Urteil noch abwenden können: Reue, Gebet und Zedaka. Jetzt ist also die perfekte Zeit, um Großzügigkeit zu beweisen!

Sie haben ein ganzes Buch über die Pflicht zur Spende, über »Zedaka« geschrieben. Wo liegt der Ursprung dieses Konzepts?

Die Tora schlüsselt sehr genau auf, zu welchen Abgaben die Juden verpflichtet sind. Ein Teil der Ernte war für die Kohanim und Leviten bestimmt, da sie durch ihre Arbeit im Tempel keine eigenen Erträge hatten. Ein weiterer Teil war für Bedürftige. Dann gab es je nach Erntejahr auch noch die Verpflichtung, Lebensmittel oder Geld nach Jerusalem zu bringen. Aber bereits vor der Tempelzeit taucht in der Tora diese Idee auf: Erzvater Awraham gab dem Priester Malki Zedek ein Zehntel seiner Beute aus Sodom. Und als Jakow von seinem berühmten Traum erwachte, sagte er: »Von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir die Zehntel pünktlich zurückgeben.«

Was bedeutet das für Juden im heutigen Deutschland?

Ganz grob kann man sagen, dass ein Jude auch heute noch ein Zehntel seines Einkommens für wohltätige Zwecke spenden muss. Das muss nach bestimmten Kriterien ausgerechnet werden und ist gar nicht so schwer. So kann man zum Beispiel teilweise die Steuern, die im Sozialstaat schließlich auch den Armen zukommen, davon abziehen.

Und an wen sollte man dann den Rest spenden?

Das sollte sich jeder gut selbst überlegen. Zedaka kann man in jedem Fall an Juden und Nichtjuden gleichermaßen geben. In der Tora werden Fremde, Witwen und Waisen benannt. Also Menschen, die durch die äußeren Umstände besonders auf andere angewiesen sind. Aber Achtung: Die höchste Form der Zedaka ist es, den Armen aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Zum Beispiel, indem man ihm hilft, eine Arbeit zu finden. Es geht nicht darum, dass ich aus einer spontanen Gefühlsregung heraus dem Bettler eine Münze hinwerfe. Mitleid ist gut und menschlich. Aber bei Zedaka geht es um mehr.

Sie schreiben: Zedaka heißt Gerechtigkeit.

Absolut. Es ist ein System der gerechten, fürsorglichen, verantwortungsvollen Verteilung. Im Hebräischen gibt es das Verb »haben« nicht. Wir sagen stattdessen: »Es ist da für mich.« Unser Besitz kommt am Ende allein von Gott. Das bedeutet, dass mein Reichtum mich verpflichtet, ihn weiterzugeben. Es ist meine ganz besondere Aufgabe, das Geschenk Gottes zu verwalten und die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen.

Mit dem Rabbiner und Dayan sprach Mascha Malburg.