Der Wochenabschnitt Teruma stellt uns den Mischkan vor, jenes transportable Heiligtum, dessen Bau G’tt den Israeliten als Ort für Seine Gegenwart befiehlt. Im Deutschen gibt es für »Mischkan« mehrere Übersetzungen. Einige nennen ihn einfach »Wohnung« oder »Stiftszelt«, andere »Zelt der Begegnung« oder »Offenbarungszelt«.

Die Tora schildert das alles recht technisch. Sie zählt die Materialien auf und geht dann beim Aufbau der einzelnen Gerätschaften ins Detail. Begonnen wird mit der Lade für die Tafeln des Bundes, gemeinhin »Bundeslade« genannt. Es folgt die – doch sehr bekannte – Menora, dann die Decken für den Mischkan und die Wände. Es folgen ein Altar und ein Hof vor dem Allerheiligsten.

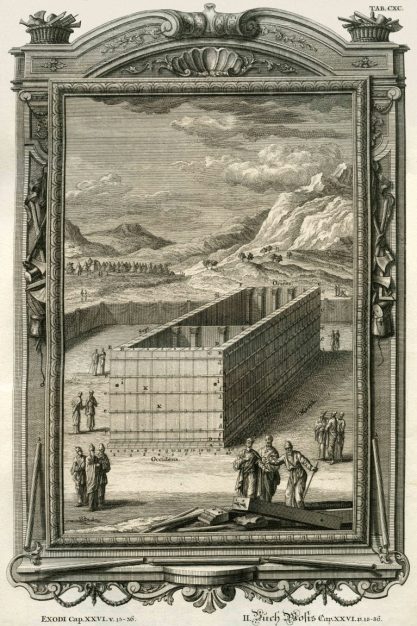

opferaltar Der Leser der Tora gewinnt einen recht konkreten Eindruck davon, wie der Mischkan ausgesehen haben muss: Er hatte einen äußeren Hof, eingerahmt durch Vorhänge, auf der östlichen Seite war der Eingang, ihm gegenüber stand im Inneren des Hofes ein Opferaltar. Dahinter gab es Geräte für die Waschung der Kohanim, der Priester.

Ging man weiter, gelangte man zum Zentrum des Mischkan. Es war abgetrennt und in zwei Teile unterteilt. Den ersten Raum durften die Priester betreten, den zweiten Raum, das Allerheiligste, nur der oberste Kohen, der Hohepriester. Dieser Raum enthielt auch die Tafeln des Bundes.

Der Sinai ist in unserem Zusammenhang ein interessantes Schlüsselwort.

Nach all diesen Details ist die Frage erlaubt, ob diese »Bauanleitungen« heute überhaupt noch relevant sind, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie anscheinend unvollständig sind. Denn zur Menora heißt es zum Beispiel: »Schaue und mache es so, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe« (2. Buch Mose 25,49). Mosche hatte offenbar auf dem Sinai nähere Angaben zur Herstellung erhalten. Einige davon fehlen uns heute.

Gegenwart Der Sinai ist in unserem Zusammenhang ein interessantes Schlüsselwort. Als das mobile Heiligtum das erste Mal erwähnt wird, heißt es in der Tora: »Sie sollen mir ein Mikdasch machen, und Ich will unter ihnen weilen« (25,8). »Mikdasch«, das könnte man mit »Heiligtum« übertragen, aber es ist noch nicht der Mischkan, von dem die Tora kurz danach spricht. Denn bei der ersten Erwähnung ist noch nicht die Rede davon, dass dort G’ttes Gegenwart wohnen wird, sondern der Ewige sagt, Er wolle »inmitten der Kinder Israels weilen«.

Schon früheren Kommentatoren ist aufgefallen, dass das Wort »Mikdasch« uns an anderer Stelle begegnet. Ibn Ezra, einer der großen Exegeten des Mittelalters, verbindet das Wort aus dem Lied am Schilfmeer (15,17) mit unserer Stelle. Dort, am Schilfmeer, ist »Mikdasch« der Sinai: »Du wirst sie auch bringen auf den Berg Deines Eigentums, die Stätte, die Du zu Deinem Sitz gemacht hast, Haschem; das Mikdasch, Haschem, das Deine Hände errichtet haben.«

Dies ist ohne Zweifel ein Vorgriff auf die Ankunft am Sinai. Wir erinnern uns: Dort angekommen, müssen sich die Kinder Israels heiligen und sogar den Berg mit einer Abgrenzung umgeben (19,12). Weiter durfte niemand gehen und den Berg auch nicht berühren.

älteste Unten errichtete Mosche einen Altar (24,4). Anschließend ging er mit einigen Begleitern dem Berg weiter entgegen: »Dann stiegen Mosche und Aharon, Nadaw und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf« (24,9).

Später begleitete ihn nur noch Joschua, und dann schließlich stieg Mosche allein bis ganz nach oben. Da »weilte« die Gegenwart G’ttes auf dem Berg, und eine Wolke hüllte ihn sechs Tage lang ein.

Jetzt wird verständlich, warum eingangs der Aufbau des Mischkan wiederholt wird. Wir können beide Beschreibungen miteinander vergleichen. Es gibt einen äußeren Bereich, dann eine Abgrenzung. Das sind beim Mischkan die Vorhänge, beim Sinai erfahren wir lediglich von einer Abgrenzung. Dann folgen der Altar und zwei Bereiche, die nicht dem gesamten Volk zugänglich sind.

Um beides zusammenzubringen, muss man lediglich in den Toraabschnitt, der am vergangenen Schabbat gelesen wurde, zurückspringen. Er erzählt die Geschichte von Mosches Aufstieg auf den Berg. Dass die Beschreibung des Mischkan direkt daran anschließt, ist also kein Zufall, sondern ein deutlicher Hinweis. Später in der Tora wird geschildert, was mit dem Mischkan passierte, wenn die »Herrlichkeit« G’ttes erlebbar war: »Eine Wolke bedeckte dann das Ohel Mo’ed, und die Herrlichkeit Haschems füllte den Mischkan« (40,34).

Auch das ist eine Erinnerung an Mosche und seinen Aufenthalt auf dem Sinai. Der Mischkan symbolisiert den Sinai. Mit ihm hatten die Kinder Israels einen tragbaren Sinai, der sie auf ihrem Weg durch die Wüste an die Begegnung am Sinai und an die Übergabe der Tora erinnert. Später in der jüdischen Geschichte wird an die Stelle des Mischkan der Tempel treten.

An die Stelle des Mischkan tritt später der Tempel.

Und heute? Haben wir heute diese Erinnerung an den Sinai nicht mehr?

Heute, das haben schon die Weisen des Talmuds so ausgelegt (Megilla 29a), gilt die Synagoge als »kleines Heiligtum« (Mikdasch me’at) mit Verweis auf den Propheten Jechezkel: »Ich werde ihnen zu einem kleinen Heiligtum in den Ländern, in die sie gegangen sein werden« (11,16).

Ein Sinnbild dafür ist in den Synagogen heute das Ner Tamid, das Ewige Licht. Es steht in gleicher räumlicher Nähe zum Aron Hakodesch, dem Toraschrein, wie einst die Menora zur Bundeslade.

Und wieder begegnen wir damit dem Satz: »Und ich will unter ihnen weilen« aus dem Anfang unseres Wochenabschnitts.

Die Frage, ob das überhaupt noch relevant ist, lässt sich nun getrost mit »natürlich« beantworten. Wir können uns ein Bild davon machen, wie die Erinnerung an den Sinai uns heute noch präsent sein sollte. Möglicherweise fügen die verwendeten Materialien all dem eine weitere Bedeutungsebene hinzu. Sie zu ergründen, sind wir alle weiterhin eingeladen.

Der Autor ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen.

inhalt

Im Wochenabschnitt Teruma fordert der Ewige die Kinder Israels auf, für das Stiftszelt zu spenden. Die Parascha enthält genaue Anweisungen zum Bau der Bundeslade, des Tisches im Stiftszelt, des Zeltes selbst und der Menora. Den Abschluss bilden Anweisungen für die Wand, die das Stiftszelt umgeben soll, um das Heilige vom Profanen zu trennen.

2. Buch Mose 25,1 – 27,19