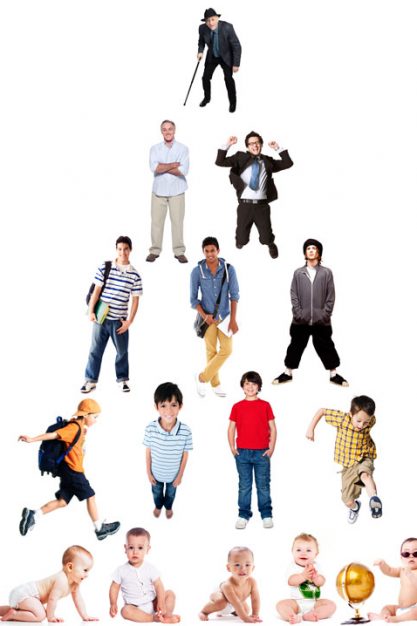

Die Zahl der »Mischehen« nimmt seit Jahren zu, wie der in Jerusalem lehrende Demograf Sergio DellaPergola zeigen kann. In Europa und den USA sind es immer mehr Jüdinnen und Juden, die eine Ehe mit nichtjüdischen Partnern eingehen. Ursache dieses bisher nicht gebrochenen demografischen Trends sind liberalisierte Lebensverhältnisse, in denen der bislang verbindliche Rahmen einer (sei es ethnischen, sei es religiösen) Tradition gesprengt wird – zugunsten der Suche nach persönlichem Glück.

Das ist für den Bestand des Judentums, das im Holocaust einen unersetzbaren Verlust von sechs Millionen Menschen erleiden musste, eine große Gefahr. Man schätzt, dass heute etwa 16 Millionen Menschen auf der Welt leben, die sich selbst als jüdisch ansehen. Doch die Zugehörigkeit, jedenfalls in der Form der kodifizierten rabbinischen Religion, wird nur durch eine jüdische Mutter oder ein genau geregeltes Übertrittsritual beglaubigt. In modernen Begriffen: Ein Eintritt in die Ethnie ist nur über den Zutritt zur Religion möglich.

Größe In den USA leben etwa 5,3 Millionen Juden, wenn unter »Jude« nicht mehr verstanden wird als eine irgendwie bewusste und anerkannte verwandtschaftliche Herkunft – nicht etwa die Zugehörigkeit zu einer synagogalen Kongregation. Legt man bei der Zählung aber das strengere halachische Prinzip zugrunde, schrumpft die Zahl auf 3,2 Millionen. Vergleichbare Anomalien herrschen in Israel, in das zwar aufgrund vieler Änderungen des Rückkehrgesetzes auch nicht im engen Sinne halachische Juden immigrieren können.

Allerdings: Da der Staat Israel keine Zivilehe kennt, können diese Menschen nicht jüdisch heiraten, sofern sie nicht zuvor eine förmliche Konversion vollzogen haben. Diese Konversion freilich – die Konversion von der vaterrechtlich definierten »Jewrey« zu »Jehudim« – geschieht dort entweder sehr niedrigschwellig oder schlicht durch familienrechtliche Vorgaben im Rahmen des Einwanderungsrechts.

Die historisch belegte »jüdische« Religion im engeren Sinne (im Unterschied zur Religion des alten Israel, wie sie zwar in den meisten Büchern der Hebräischen Bibel, nicht aber archäologisch bezeugt ist) entstand nach der Rückkehr der judäischen Eliten aus dem babylonischen Exil im sechsten Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung. Hält man sich daran, dann wird der Begriff »Juden« erstmals von Jeremia erwähnt, anlässlich eines heftigen Wortwechsels, den der letzte König von Juda, Zidkija, im belagerten Jerusalem mit Jeremia führte.

Der König hielt dem Propheten entgegen: »Ich habe Angst vor den Juden, die zu den Chaldäern übergelaufen sind, dass man mich ihrer Gewalt preisgibt und sie ihren Mutwillen an mir auslassen« (Jeremia 38,19). Der Eintritt der Israeliten als »Juden« in die Geschichte vollzieht sich also in einem Zeitraum von mehr als 200 Jahren, zwischen der Zerstörung des ersten Tempels im Jahr 586 und der Rückkehr der judäischen Eliten vermutlich im fünften Jahrhundert vor der Zeitrechnung.

überlieferung Unter Anleitung zweier Hofbeamter des persischen Großkönigs, Esra und Nehemia, entstand in der Provinz Jehud und deren Hauptstadt Jerusalem eine kleine Theokratie. Neben der Errichtung eines Tempels für den gestaltlosen, einzigen Gott Israels bestand der Gründungsakt der jüdischen Religion in der Auflösung der »Mischehen« der im Lande verbliebenen israelitischen Männer mit nichtisraelitischen Frauen.

So schreibt das Buch Esra in Kapitel 9,1–2: »Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder mit ihren Abscheulichkeiten, von den Kanaanitern, den Hetitern, den Perissitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Sondern sie haben sich von deren Töchtern Frauen genommen für sich und ihre Söhne, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt ...«

Kapitel 10 berichtet dann davon, wie eine ausschließlich aus jüdischen Männern bestehende Versammlung schwört, sich von den Frauen aus den Völkern zu trennen. Die Namen all jener, die sich weigerten, dies zu tun, sind am Ende des Buches penibel aufgeführt.

zugehörigkeit An diesen Passagen ist zweierlei bemerkenswert: erstens, dass damals – anders als später in rabbinischen Zeiten – die Zugehörigkeit zum Judentum über die väterliche Linie weitergegeben wurde. Und zweitens, dass der Grund für die Auflösung der Ehe nicht etwa (wie Antisemiten immer wieder verbreitet haben) in »Rassenstolz« bestand, sondern darin, dass die nichtisraelitischen Frauen nicht zum Gott Israels beteten.

Dass es nicht um Rassismus ging, wird durch das etwa in der gleichen Zeit entstandene Buch Ruth bewiesen, in dem es eine moabitische Frau ist, die nach dem Tod ihres Mannes ihrer Schwiegermutter folgt und so – wenn man will – zur Jüdin wird. Allerdings: Im Buch Ruth findet sich, anders als Jahrhunderte später im rabbinischen Judentum, kein Konversionsritual. Es sei denn, man erkennt in den Worten der Ruth an ihre Schwiegermutter Noemi – »Wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, dein Volk sei mein Volk« – eine Übertrittsformel.

Sehr häufig erscheint der Name »Jehudim« auch im Buch Ester. Dieses Buch aber berichtet nicht nur von der ersten historisch bezeugten Judenfeindschaft, also von »Antisemitismus«, sondern auch von einer gefeierten »Mischehe«. Wenn auch in polygamer Ehe, so war doch die Jüdin Ester offizielle Ehefrau des nichtjüdischen Großkönigs Xerxes. Eventuell (hier ist der Text nicht eindeutig) wurde diese Ehe aber nur dadurch möglich, dass Ester verschwieg, Jüdin zu sein (Ester 2,10). Die Ehe zwischen Xerxes und Ester war – jedenfalls vonseiten des Königs – von großer Liebe geprägt. Über mögliche Nachkommen dieser Verbindung schweigt das Buch.

Die religionshistorischen Quellen lassen keinen Zweifel daran, dass das halachische Matrilinearitätsprinzip frühestens in rabbinischer Zeit etabliert wurde. Es gibt verschiedene Theorien, warum es geändert wurde – doch keine ist letztlich bewiesen.

Schrumpfen Auf jeden Fall zeichnet sich heute ab, dass – mit Ausnahme des Staates Israel – das Matrilinearitätsprinzip zu einem kontinuierlichen Schrumpfen des jüdischen Volkes führt. Wenn all jene, die in geistlichen oder politischen Funktionen Verantwortung für das demografische Fortbestehen des Judentums tragen, es mit diesem Willen ernst meinen, so wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als neben der halachischen, mutterrechtlichen Zugehörigkeitsdefinition auch die Herkunft vom Vater als Kriterium der Zugehörigkeit zu akzeptieren und offiziell anzuerkennen. Dabei aber muss der Vater mehr sein als ein Erzeuger, nämlich ein Erzieher!

Im US-amerikanischen Reformjudentum ist diese Anerkennung bereits Realität. Aus Angst vor einer Spaltung geht das europäische Reformrabbinat diesen Weg nicht mit. Noch nicht. Aber wenn sich die Rabbiner umentscheiden – was wird aus der gut 1700 Jahre alten Halacha? Was sagen die verschiedenen Rabbinate? Auch hier wird es sein, wie es in der jüdischen Geschichte immer war: Wo ein politischer Wille aufgrund eines Sachzwangs vorliegt, hat sich noch immer ein halachischer Weg gefunden. Benötigt wird heute, 17 Jahrhunderte nach der ersten rabbinischen Revolution, eine zweite Revolution, die dem Zeitalter liberaler romantischer Lebensformen entspricht.

Der Autor ist Erziehungswissenschaftler und Publizist.