Mehr als 60 Jahre nach dem Tod von Rabbiner Joseph Prijs (1889–1956) ist jetzt ein umfangreiches, wichtiges und gewichtiges Werk aus seinem Nachlass veröffentlicht worden.

Der Herausgeber, Mosche Prijs, ein Enkel des Autors, erzählt die Entstehungsgeschichte dieses Buches. Sein Großvater, der in München als Gemeinderabbiner und auch als Dozent für Judaistik an der Münchner Universität wirkte, erkannte bereits im Jahr 1933 die Zeichen der Zeit und flüchtete mit seiner Familie in die Schweiz.

Das ursprüngliche Manuskript kommt in digitalisierter Form auf einer dem Buch beigefügten CD.

Von den dortigen Bibliotheken erhielt er den Auftrag, ihre hebräischen Manuskripte zu beschreiben. Diese wissenschaftliche Arbeit rechtfertigte seinen Aufenthalt in der Schweiz. Die lange Dauer des Projekts überraschte die Fremdenpolizei, denn sie hätte den Einwanderer gern ausgewiesen.

Bibliotheken Wie wir der Arbeit von Prijs entnehmen können, befinden sich zahlreiche hebräische Handschriften in der Basler Uni-Bibliothek, in der Zentralbibliothek Zürich, in der Bibliothèque de Genève und in der Burgerbibliothek Bern. Einzelne Handschriften liegen in der Zentralbibliothek Solothurn, im Benediktinerkloster Engelberg, in der Vadiana St. Gallen und in der Stadtbibliothek Schaffhausen.

Insgesamt werden im vorliegenden Werk 325 Handschriften sorgfältig beschrieben. Prijs’ Manuskript musste für den Druck erheblich gekürzt werden. In seinem Vorwort nennt der Herausgeber die Bearbeiter des Textes. Das ursprüngliche Manuskript wird dem interessierten Leser in digitalisierter Form auf einer dem Buch beigefügten CD zur Verfügung gestellt.

In jeder Hinsicht ist Prijs’ Buch beeindruckend. Wer hätte geahnt, dass sich so viele hebräische Handschriften in der Schweiz befinden? Alle Beschreibungen sind mustergültig, die Präzision des Autors ist bewundernswert. Um nur ein Beispiel zu nennen: Prijs unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Quadratschrift. Es gibt eine deutsche, eine französische, eine griechische, eine italienische, eine jemenitische, eine karaitische, eine provenzialische, eine spanische und eine syrische Quadratschrift. Ein Register ermöglicht es, ohne Mühe Beispiele für die verschiedenen Schriftarten zu finden.

Prijs unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Quadratschrift.

Archiv In der Schweiz hat man hebräische Handschriften aus allen Bereichen der Literatur gesammelt. Das vorliegende Buch ermöglicht Forschern den Zugang zu Schätzen, die in Archivräumen gelagert sind. Aus der Fülle des sorgfältig geordneten Materials seien hier nur wenige, beliebig ausgewählte Schriften genannt, die man in der Züricher Bibliothek einsehen kann.

Da finden sich Novellen zum Pentateuch von Rabbiner Jakob Kohen Poppers, der 1740 in Frankfurt am Main gestorben ist. Ebenfalls kann man dort Akten süddeutscher Rabbiner aus dem 16. und 17. Jahrhundert einsehen; unter anderem ein Responsum von Rabbiner Jesaja Horowitz an Rabbiner Götzlin. Und von dem Aufklärer Aharon Wolfsohn (1756–1835) findet sich ein Schauspiel in drei Akten: »R. Chanoch und R. Josefche«. Prijs bemerkte dazu: »Wohl Autograph.«

Judaisten Hervorzuheben ist auch eine Handschrift aus dem Jahr 1840, die sämtliche Bücher der Bibliothek von Rabbiner Isak Arje Wormser (1768–1847) verzeichnet, der als Baal Schem von Michelstadt bekannt ist. Für ein breites Publikum ist die Erfassung der hebräischen Handschriften in der Schweiz nicht bestimmt. Die im Sefer-Verlag erschienene neue Publikation dürfte hauptsächlich Judaisten und Fachhistoriker interessieren.

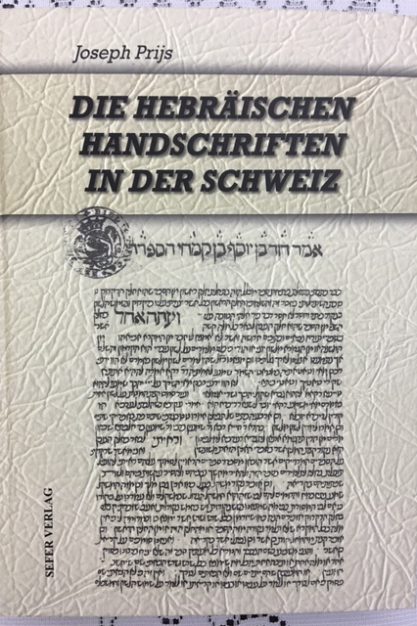

Joseph Prijs: »Die hebräischen Handschriften in der Schweiz«. Sefer, Basel-Bne Berak 2018, 39 und 432 S., 200 €