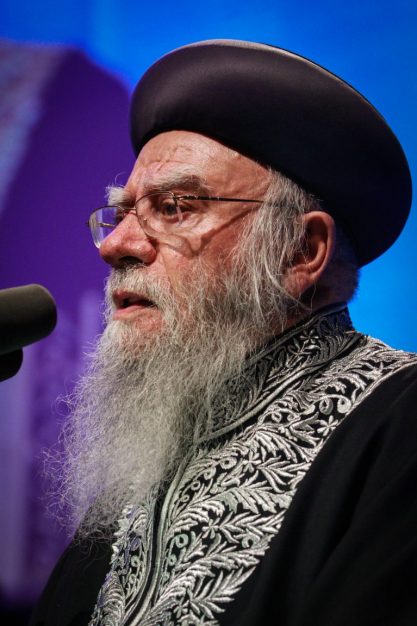

Eliyahu Bakshi-Doron war vor allem dafür bekannt, dass er versuchte, die Mitte zwischen den säkularen und den charedischen Juden zu halten. Am 12. April ist der 79-jährige ehemalige Oberrabbiner Israels infolge einer Corona-Infektion im Shaare-Zedek-Krankenhaus in Jerusalem gestorben.

Lebensweg Geboren wurde er 1941 in Jerusalem als Kind eines Sabre und einer syrisch-jüdischen Mutter aus Aleppo. Er studierte an litvisch-charedischen und nationalreligiösen Jeschiwot. Von 1972 bis 1990 war er sefardischer Oberrabbiner von Bat Yam und Haifa, bevor er von 1993 bis 2003 als »Rischon LeZion«, sefardischer Oberrabbiner des Staates Israel, neben seinem aschkenasischen Kollegen Israel Meir Lau amtierte.

In Erinnerung bleiben wird Bakshi-Doron vor allem für seine relativ liberalen Positionen zu vielen politisch-halachischen Fragestellungen. Gegenüber der dominie-renden aschkenasisch-charedischen Rechtsprechung tat er sich durch eine gewisse realpolitische Milde hervor, die auch seinen Mentor und Vorgänger im Amt, den 2013 verstorbenen Rabbiner Ovadja Josef, auszeichnete.

Beide bemühten sich, nicht nur charedisch-interne Rechtsentscheide zu verfassen, sondern auch die Lebensrealität der nationalreligiösen, der sefardisch-traditionellen sowie der säkularen Juden in ihre Legislation mit einfließen zu lassen.

Doch Eliyahu Bakshi-Doron ging in einigen Punkten noch weiter als Ovadja Josef. Nach der klassischen Halacha dürfen sogenannte Mamserim, Kinder einer verbotenen sexuellen Beziehung, die große Mehrheit aller anderen Juden nicht heiraten – auf ewig.

Mamserim Die üblichste Weise, wie jemand als Mamser geboren wird, ist, wenn die Eltern jüdisch verheiratet waren, aber nicht jüdisch geschieden wurden (also ohne Get). Sollte eine halachisch nicht geschiedene Mutter nun ein Kind mit einem neuen Partner bekommen, so wäre das Kind dieser Verbindung ein solcher Mamser.

Rabbiner Ovadja Josef weihte einen großen Teil seiner Zeit der Aufgabe, Mamserim-Fälle zu »klären«, indem er in jedem an ihn herangetragenen Fall einen Beweis zu erbringen versuchte, dass die erste Eheschließung von vornherein halachisch nichtig war.

Zivielehe Rabbiner Bakshi-Doron dagegen sprach sich dafür aus, in Israel die Zivilehe einzuführen. Denn, so argumentierte er, wenn nur diejenigen, die ein halachisches Leben lebten, auch eine halachische Ehe schließen, würde man der Gefahr des Mamsertums entgehen, da aus Zivilehen halachisch keine Mamserim hervorgehen. Allerdings konnte er sich damit nicht durchsetzen.

Ähnlich liberal äußerte er sich 1993, als er verkündete, dass Frauen gleich Männern ebenfalls halachische Urteile fällen können, obgleich er die Frauenordination, ebenso wie das Reformjudentum, ablehnte.

SChmitta Daneben hielt er anders als die aschkenasischen Charedim auch an der Gültigkeit des sogenannten »Heter Mechira« fest. Nach der Tora darf der Boden des Landes Israel in jedem siebten Jahr, dem sogenannten Schmittajahr, nicht bearbeitet werden.

In der Mandatszeit und im jungen Staat Israel hatte sich, um dieses Verbot zu umgehen, der Brauch durchgesetzt, das Land symbolisch vor dem Schmittajahr an Araber zu verkaufen (»Heter Mechira«).

Dies brachte ihm im Jahr 2000 die Kritik des obersten Gelehrten des litvisch-charedischen Judentums, Rabbiner Yosef Shalom Elyashiv, ein, woraufhin sich eine große Kontroverse entfachte.

Rabbiner Bakshi-Doron bemühte sich um den interreligiösen Dialog und traf sich mit Papst Johannes Paul II. sowie muslimischen Würdenträgern.

FRieden Das Zusammenkommen von Klerikern verschiedener abrahamitischer Religionen fördere den Frieden und entspreche Gottes Willen, sagte er. Es sei in Ordnung, Ost-Jerusalem (ohne den Tempelberg) an die Palästinenser abzutreten, wenn dadurch Frieden entstünde.

Täglich empfing er viele Besucher und sammelte Geld für Torainstitute. In seinen rabbinischen Responsen »Binyan Av« beschäftigte sich Bakshi-Doron unter anderem mit Fragen im Schnittfeld von Halacha und Politik sowie Halacha und Medizin.

In den letzten drei Jahren seines Lebens war seine Gesundheit angeschlagen. Am 12. April erlag der zehnfache Familienvater einer Covid-19-Erkrankung und wurde am Folgetag in sehr kleinem Kreis zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Har Hamenuchot in Jerusalem getragen. Möge sein Andenken zum Segen sein.