Auf dem Joseph-Carlebach-Platz im Hamburger Grindelviertel übt sich ein Junge im Skateboardfahren. Eine Frau führt ihren Hund Gassi. Das Mosaik im Pflaster, das an die Synagoge erinnert, die hier einst stand, beachten sie nicht.

Nach dem Willen der Jüdischen Gemeinde und der Hamburger Politik soll hier das frühere Gotteshaus bald wieder aufgebaut werden. Ein Teil des Geldes dafür steht schon bereit; für den 6. September ist die Vorstellung einer Machbarkeitsstudie terminiert. Die Gemeinde blickt dem Datum voller Vorfreude entgegen - und verteidigt sich gegen Kritik an dem Projekt, die in den vergangenen zwei Jahren auch laut wurde.

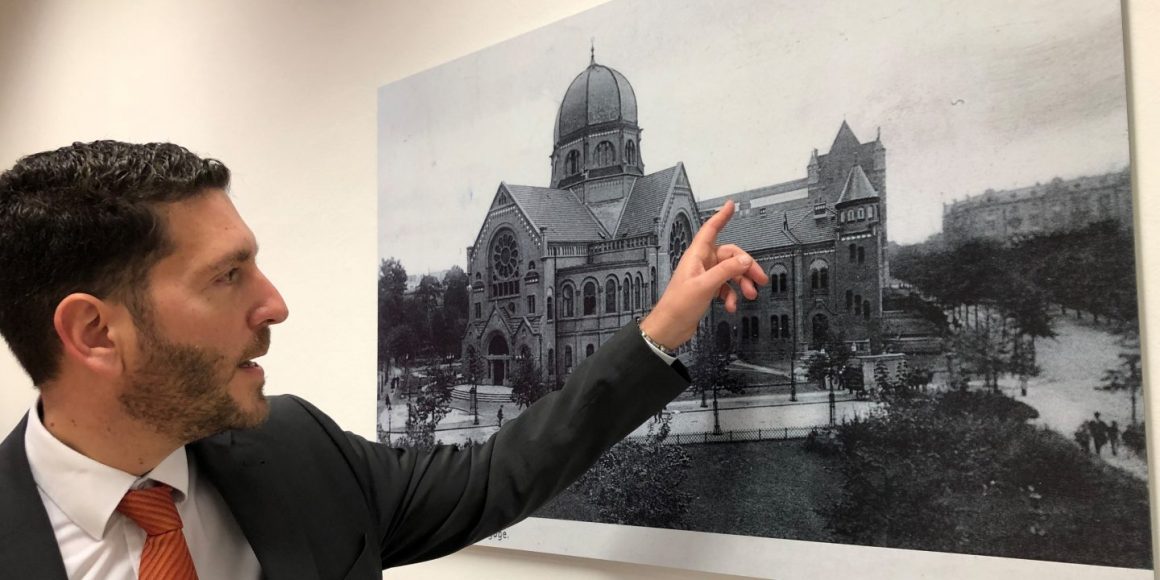

Auch als Reaktion auf den Anschlag von Halle hatte sich die Hamburgische Bürgerschaft im Februar 2020 überraschend für den Wiederaufbau der alten Synagoge ausgesprochen. Der 1906 eröffnete, neoromanische Kuppelbau am Bornplatz, wie der Joseph-Carlebach-Platz damals hieß, war das größte jüdische Gotteshaus Norddeutschlands. Im Zuge der November-Pogrome von 1938 wurde die Synagoge von den Nazis verwüstet und später abgerissen.

»Die Bornplatz-Synagoge ist der Gemeinde weggenommen worden. Umso mehr freuen wir uns über einen geplanten Wiederaufbau«, sagt der Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde, David Rubinstein, im Gespräch mit dieser Zeitung. Sein Büro liegt nur wenige Meter entfernt von dem geplanten Standort. Der Wiederaufbau sei »ein wichtiges Symbol« und zugleich mit einer Rückkehr jüdischen Lebens in das Stadtzentrum verbunden.

Derzeit nutzt die 2400 Mitglieder starke Gemeinde für ihre Gottesdienste eine 1960 errichtete Synagoge, die wenig repräsentativ in einem Wohnviertel steht.

Die Gemeinde denke nicht an eine Eins-zu-eins-Rekonstruktion des historischen Baus, erklärt Rubinstein. So reiche es, wenn der Gottesdienstraum 500 und nicht wie früher 1200 Plätze habe. Stattdessen könnten Räume für Begegnung und Besuche von Schülergruppen angelegt werden. Facetten der früheren Synagoge sollen nach Vorstellung des Geschäftsführers aber schon übernommen werden. »Der Wiedererkennungswert etwa der 40 Meter hohen Kuppel ist extrem wichtig.«

Für die Machbarkeitsstudie hat der Bundestag eine Summe von 600.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Oktober vergangenen Jahres wurde sie an das Frankfurter Architekturbüro Wandel Lorch Götze Wach vergeben, das unter anderem den Bau des neuen Jüdischen Zentrums in München betreut hat. Ebenfalls bewilligt hat der Bundestag bereits 65 Millionen Euro für das eigentliche Bauprojekt. Die andere Hälfte der derzeit auf 130 Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten soll die Stadt Hamburg tragen.

Eine Kampagne »Nein zu Antisemitismus. Ja zur Bornplatz-Synagoge« fand im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Unterstützer aus Politik, Religion und Gesellschaft. Einige Historiker und Künstler wandten sich jedoch gegen das Projekt. Sie wiesen etwa auf das 1988 von der Künstlerin Margrit Kahl geschaffene Bodenmosaik auf dem Carlebach-Platz hin, das die Leere veranschauliche. Durch einen historisierenden Wiederaufbau der Synagoge könne die Erinnerung an ihre Zerstörung durch die Nazis verblassen.

Dem entgegnet Geschäftsführer Rubinstein: »Die Jüdische Gemeinde muss nicht daran erinnert werden, wie man der Schoa gedenkt.« Das Bodenmosaik werde von Passanten kaum beachtet und sei zudem als Platzhalter gedacht. Nun sei die Zeit gekommen, die alte Synagoge wiederzuerrichten. »Ein Ort aktiven jüdischen Lebens ist das beste Zeichen gegen Antisemitismus«, sagt er entschlossen.

Von der Machbarkeitsstudie erhofft sich der Gemeindevertreter unter anderem Antworten auf die Fragen, wie ein Raumkonzept aussehen, wie man mit dem Bodenmosaik umgehen und was mit dem Hochbunker geschehen könnte, den die Nazis am Rand des Joseph-Carlebach-Platzes errichtet haben. Zur konkreten architektonischen Gestaltung des Gotteshauses werde die Studie aber keine Angaben machen. Diese müsse im nächsten Schritt geklärt werden.

Auf einen Zeitpunkt, bis wann die neue alte Synagoge wieder auf dem Platz stehen könnte, will sich Rubinstein nicht festlegen. Sein Traum: »Ich wünsche mir, dass die Bornplatz-Synagoge in vier bis fünf Jahren fertig ist. Aber wir schauen Schritt für Schritt.«