Da die in der Tora erwähnten Mizwot nicht eigens gekennzeichnet sind, können wir Juden die uns auferlegten Gebote und Verbote nicht einfach zählen. Wer die genaue Zahl der Mizwot wissen will, ist auf eine Mitteilung im Talmud angewiesen: »Rabbi Simlaj trug vor: 613 Mizwot sind Mosche überliefert worden; 365 Verbote, entsprechend den Tagen des Sonnenjahres, und 248 Gebote, entsprechend den Gliedern des Menschen« (Makkot 23b).

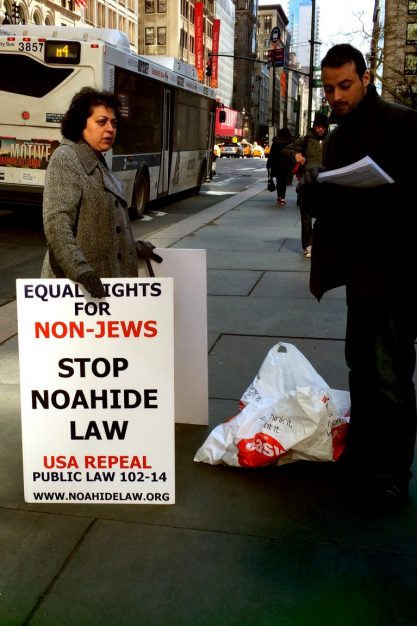

Aufzählung Im Traktat Sanhedrin (56a) stellt der Talmud fest, dass nicht nur Juden, sondern alle Menschen – »Söhne Noachs« oder Noachiden genannt – Mizwot zu erfüllen haben: »Die Rabbanan lehrten: Sieben Mizwot wurden den Noachiden auferlegt. Das Gebot der Rechtspflege und die Verbote der Gotteslästerung, des Götzendienstes, der Unzucht, des Blutvergießens, des Raubs sowie das Verbot, ein Glied von einem lebenden Tier zu essen.«

Maimonides, der Rambam (1138–1204), teilt die sieben noachidischen Mizwot in seinem religionsgesetzlichen Kodex Hilchot Melachim (9,1) in zwei Gruppen ein. Er schreibt, dass schon Adam sechs Mizwot bekam (Götzendienst, Gotteslästerung, Blutvergießen, Unzucht, Raub, Rechtspflege). Erst Noach wurde untersagt, das Glied eines noch lebenden Tieres zu verspeisen.

Warum dieses Verbot nicht wie die anderen sechs Mizwot schon Adam erteilt wurde, ist leicht zu verstehen, denn der erste Mensch durfte nur Pflanzliches essen, kein Fleisch.

Glaube Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass in der Liste der sieben noachidischen Mizwot zwar das Verbot der Gotteslästerung steht, nicht aber ein positives Gebot, an den Ewigen zu glauben. Es wäre jedoch falsch anzunehmen, Nichtjuden seien von diesem Gebot befreit.

Das Wissen um den von Gott mit Noach und seinen Nachkommen geschlossenen Bund ist die Voraussetzung des ganzen Systems. Ohne den himmlischen Gesetzgeber gäbe es die Gesetze der Universalreligion gar nicht.

Ein amerikanischer Dezisor, Rabbi Mosche Feinstein (1895–1986), wurde einmal gefragt, ob ein Noachide verpflichtet sei, zum Ewigen zu beten. Er antwortete, Nichtjuden seien keineswegs dazu verpflichtet, denn zu beten sei kein noachidisches Gebot. Aber in einer Notsituation, wie zum Beispiel einer schweren Krankheit, sei auch ein Nichtjude zu einem Gebet verpflichtet.

Warum? Weil gerade in der Bitte um Genesung die auch einem Noachiden gebotene Beziehung zu Gott, der Kranke heile, zum Ausdruck komme.

Universalreligion Der italienische Rabbiner Elia Benamozegh (1822–1900) vertrat die Ansicht, dass der »Noachismus« die wahre, einzige, ewige Religion der Völker ist und dass diese Universalreligion mit dem »Mosaismus« einen gemeinsamen Kern hat.

Als der französische Katholik Aimé Pallière, der mit dem Gedanken spielte, zum Judentum überzutreten, sich an Benamozegh wandte, legte dieser dem Ratsuchenden nahe, er solle doch ein Noachide bleiben. Der Rabbiner argumentierte: »Sie haben die Freiheit, die ein Jude nicht hat, aus dem jüdischen Gesetz all das zu nehmen, was Ihrer Persönlichkeit entspricht. Dies alles als freiwillige Religionsübung und nicht als Verpflichtung, während der Jude keine Wahlfreiheit hat: Er ist dem ganzen Gesetz untertänig.«

Aber was spricht dann für einen wirklichen Übertritt zum Judentum? Gerade die wesentlich größere Zahl der zu erfüllenden Mizwot! In der Mischna (Makkot 3,16) heißt es: »Rabbi Chananja Ben Akaschia sagte: Der Heilige, gepriesen sei Er, wollte Israel verdienstlich machen – daher verlieh Er ihnen die Tora und viele Mizwot, wie es heißt: ›Dem Herrn gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, seine Tora groß und ausgedehnt zu machen‹ (Jeschajahu 42,21).«

Die vielen Mizwot lehren uns, wie ein gottgefälliges Leben auszusehen hat, und sie geben uns die Möglichkeit, in allen Lebensbereichen Verdienste zu erwerben.