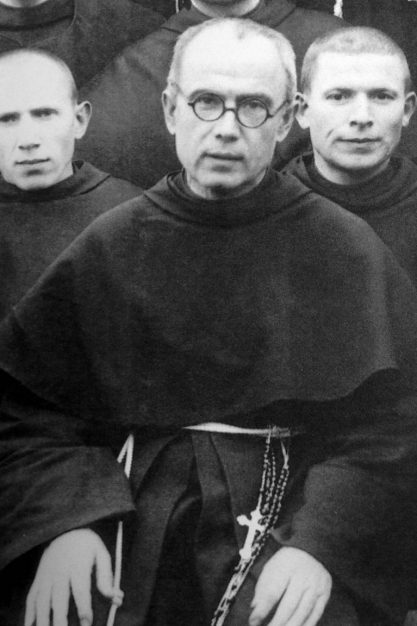

Stammlager Auschwitz, 29. Juli 1941: SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch lässt die Häftlinge Strafappell stehen. Zehn sollen sterben, Kollektivstrafe für den einen, dem an diesem Tag die Flucht gelang. Die Wahl fällt auch auf Häftling 5659. Franciszek Gajowniczek, 40 Jahre alt, Familienvater. Dann geschieht das Ungeheuerliche. Häftling 16670 tritt vor. Er, familienloser Priester und nutzlos, wolle anstelle des Auserwählten sterben. Der Ungehorsam ist so unfassbar, dass Fritzsch verblüfft zustimmt.

Block 13 heißt es damit für Maximilian Kolbe. Ohne Licht, Luft, Wasser und Nahrung dem Tod überlassen. Nach und nach sterben die Mit-Todeskandidaten. Vier leben nach zwei Wochen noch, einzig der Priester noch bei Bewusstsein. Den Nazis geht es zu langsam. »Abspritzen« so der Befehl im Lagerjargon. Nervengift Phenol, direkt ins Herz injiziert, tötet Kolbeam 14. August. Seine Leiche wird verbrannt.

Dass es heute Reliquien erster Klasse des Heiligen gibt, liegt indirekt an den Nationalsozialisten. Im September 1939 riet Kolbes Ordensoberer, sich von dem üppigen Bart zu trennen, um weniger schnell von den Nazis erkannt zu werden. Der Klosterfriseur rasierte Kolbe und hob die Haare auf - aus persönlicher Verehrung für den Mitbruder.

HEILIGSPRECHUNG Für sein »strahlend reines und apostolisches Leben« sprach Papst Paul VI. Kolbe am 17. Oktober 1971 als Bekenner selig, am 10. Oktober 1982 folgte die Heiligsprechung als Märtyrer durch Papst Johannes Paul II. Zu beiden Feiern kam Gajowniczek nach Rom, der ohne Kolbe Auschwitz nicht überlebt hätte. Die Zuordnung Kolbes zu den Märtyrern hingegen sorgte bei Kritikern für erhobene Augenbrauen, starb der Pole streng genommen doch nicht um seines Glaubens willen. Manchen ging auch die Marienverehrung zu weit, der Kolbe seit einer Marienvision im Alter von 12 Jahren anhing.

Kolbes katholische Zeitschriften lösen nach der Seligsprechung eine Debatte über seine Haltung gegenüber Juden aus.

Geboren 1894 in der Nähe von Lodz in eine fromme Familie, fiel Rajmund - Maximilian ist erst sein späterer Ordensname - durch mathematische Begabung auf. Zusammen mit seinem Bruder kam er in ein Franziskanerinternat im heute ukrainischen Lwiw (Lemberg). Hier legte er 1914 sein Gelübde ab. Nach Umwegen über Japan und Indien gründete er bei Warschau eine Klosterstadt, die Ende der 1930er Jahre rund 660 Franziskaner zählte.

Bevor die Nazis 1939 daraus ein Gefangenenlager machten und Kolbe ein erstes Mal verhafteten, vertrieb er von hier aus seine katholischen Zeitschriften. Sie sind es, die nach der Seligsprechung eine Debatte über Kolbes Haltung gegenüber Juden auslösen. Geführt wird sie vornehmlich in nicht-deutscher Sprache.

In Kolbes Zeitschriften wurden Juden etwa als »Krebsgeschwür im Volkskörper« bezeichnet und ihre Emigration aus Polen gefordert. Kolbe selbst gründete seine marienverehrende Gebetsgemeinschaft »Militia Immaculatae« mit dem erklärten Ziel, »Häretiker, Schismatiker, Juden und besonders die Freimaurer« zu bekehren, jene »organisierte Clique fanatischer Juden, die die Kirche zerstören wollen«. Auch Verweise auf das antisemitische Pamphlet »Protokolle der Weisen von Zion« finden sich.

ANTISEMITISMUS Die unter Federführung Kolbes veröffentlichte Presse habe »in der Tat einen ausgesprochen antisemitischen Charakter« gehabt, urteilt Yad Vashem. Für Kolbe selbst nimmt die Jerusalemer Holocaustgedenkstätte ein Dilemma an: Er habe versucht, extremen Antisemitismus in Zeitungen einzudämmen, gleichzeitig aber eine antijüdische Haltung gebraucht. »Kolbes Antisemitismus hatte keine rassistische Konnotation, Kolbe predigte die Konversion der Juden«, so das Verdikt.

Andere Holocaustforscher teilen diese Meinung. Die problematischen Passagen stellten Bruchteile des Werks Kolbes dar, die durch sein Plädoyer für Nächstenliebe und die Aufnahme zahlreicher Juden in seinem Kloster mehr als aufgewogen würden.

Doch die Kritik hält an. »Für Außenstehende sah es so aus, als käme der Papst als Repräsentant einer verfolgten Religion nach Auschwitz, nicht als eine, die ihren eigenen Beitrag zur Ermordung des jüdischen Volkes während des Holocaust noch nicht aufgearbeitet hat«, kommentierte etwa die israelische Tageszeitung »Haaretz« den Besuch von Papst Franziskus in der Todeszelle Kolbes in Auschwitz 2016.

Ob Kolbe mit seinen scharfen Worten gegen Kommunismus, Freimaurerei und Zionismus schlicht »als Kind seiner Zeit« gelten kann, wird noch weiter diskutiert werden. Unbestritten hingegen ist: Nur wenige hatten den Mut Kolbes, freiwillig für andere in den Tod zu gehen.