Wenn es nach den Regeln des Vatikan gegangen wäre, dann hätte diese kommodengroße rote Transportkiste nicht den langen Weg nach Köln gemacht. Und dass sie es mit ihrem wertvollen Inhalt dann doch per Flugzeug von Rom nach Frankfurt und schließlich im Auto an die Stadt am Rhein schaffte, lag an der hartnäckigen Intervention gleich mehrerer Beteiligter.

Am späten Mittwochabend nun kam das historische Schriftstück - der älteste Nachweis über die Existenz von Juden nördlich der Alpen - in Köln an. Das Dokument liefert den Grund für das laufende Festjahr »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«.

EMPFANG Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer, und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ließen es sich nicht nehmen, die geschichtliche Quelle im Kunstmuseum Kolumba des Erzbistums Köln persönlich in Empfang zu nehmen.

Dort ist sie die kommenden fünf Wochen im Rahmen einer Ausstellung zu sehen. Es handelt sich um zwei Blätter aus dem 6. Jahrhundert, die aber Zeugnis geben über eine viel frühere Zeit. Denn sie stellen die Abschrift eines Edikts dar, das der römische Kaiser Konstantin im Jahr 321 erließ.

Gerichtet war es an die Mitglieder des Stadtrates der Colonia Claudia Ara Agrippinensium, so der römische Name Kölns. Und darin legte der Kaiser fest, dass Juden städtische Ämter in den Kurien, also den römischen Stadträten, bekleiden durften und sollten. Die Abschrift gilt als die früheste Quelle über die Existenz von Juden in den nördlichen Provinzen des römischen Reiches und damit der heutigen deutschsprachigen Länder.

ANKUNFT Bei der Ankunft der Leihgabe sprach Woelki von einem »erhebenden Moment«. Mit seinem Handy hielt er fest, wie Mitarbeiter der Transportfirma die Schrauben des roten Behälters lösten und sich durch mehrere Schichten Dämmstoff zu den eingerahmten Blättern vorarbeiteten. Schließlich präsentierten Woelki, Lehrer und die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), Ulrike Lubek, den zu ungewöhnlich später Stunde versammelten Fotografen und Kameraleuten das Dokument.

Fast hätte das alles gar nicht geklappt. Woelki berichtete, dass seine Bitte, die Abschrift in Köln auszustellen, mehrfach abschlägig beschieden worden sei. Die Vatikanische Bibliothek, die sie sonst aufbewahrt, hat für solch einzigartigen Quellen eine grundsätzliche Ausleihsperre verhängt.

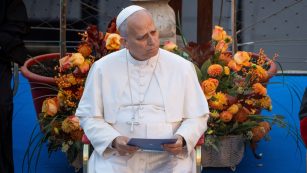

ZUSAGE Lehrer, der auch Vorstandsmitglied der Kölner Synagogen-Gemeinde ist, berichtete, dass Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei seinem Rom-Besuch den Papst auf das Anliegen angesprochen habe. Und der habe dann ihm - Lehrer - zugesagt, »das Seinige« in der Sache zu tun.

Franziskus wird wohl viel Verständnis für die Idee der Ausstellung und die Symbolik der Leihgabe haben. Das Edikt zeige, dass Juden im Jahr 321 zum Leben selbstverständlich dazugehörten und in der Stadtregierung eingebunden waren, betonte Woelki. »Das Dokument ist für mich ein wunderbares Symbol geschwisterlicher Verbundenheit.« Gerade in Zeiten, in denen es wieder vermehrt antisemitische Anfeindungen gebe, müsse deutlich gemacht werden, dass Juden zu unserer Gesellschaft gehören.

ZEUGNIS Ähnlich sieht es Lehrer. Er hoffe, dass das »außergewöhnliche historische Zeugnis« wie ein Magnet das Publikum anziehe. Wenn dadurch der Antisemitismus zurückgedrängt werde, sei viel erreicht, so das Vorstandsmitglied der Kölner Synagogen-Gemeinde. Auch LVR-Direktorin Lubek betonte, dass das Projekt ganz unterschiedliche Institutionen zusammengeführt habe. Sie alle eine ein gemeinsamer Wertekanon, stünden für Teilhabe und wendeten sich gegen Ausgrenzung.

Das vom Landschaftsverband getragene Kölner jüdische Museum MiQua und das Kunstmuseum Kolumba haben gemeinsam die Ausstellung »In die Weite - Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland« organisiert, die am 15. September startet und in der bis 11. Oktober die vatikanische Leihgabe zu sehen ist. Das schon im Februar von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr eröffnete Festjahr mit unzähligen Veranstaltungen hat einen neuen Impuls und Höhepunkt.

Lesen Sie mehr zu dem Thema in der kommenden Printausgabe der Jüdischen Allgemeinen.